幕末の志士も惚れた英雄!楠木正成のアツ過ぎる一生[その弐]

楠木正成の登場と人となりについては『幕末の志士たちも惚れた!強者・楠木正成のアツ過ぎる一生[その壱]』でお伝えしましたが、ここからは彼の得意とした戦いについて紹介します。後醍醐天皇の知遇を得た正成には、鎌倉幕府の大軍が迫っていたのです…。

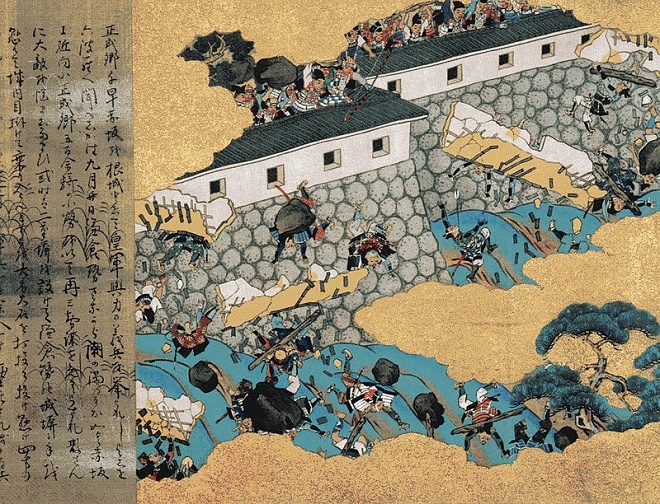

退却は恥だが役に立つ!赤坂城の戦い元弘元年(1331年)、後醍醐天皇と共に挙兵した正成でしたが、彼がこもる赤坂城には幕府の大軍が殺到してきました。『太平記』によると討伐軍30万に対し、楠木家の兵士は400~500人の少人数でした。

赤坂城の戦い(大楠公一代絵巻、楠妣庵観音寺蔵)

正成は慌てず、自分は200の兵士を率いて籠城し、弟の正季(まさすえ)らに300の兵を預けて伏兵を仕掛け、幕府軍が油断したところを叩きます。他にも、城柵に仕掛けをして乗り越えようとした敵に柵を倒して石や大木を投げて圧死させる、近づいて来たら熱湯をかけてひるませるなど、工夫を凝らして幕府軍を混乱させました。

それでも敵の攻撃は止まらず、食料も尽きた正成はニセの死体でカモフラージュした上で赤坂城に放火して逃げ出します。このように敵を翻弄して、時間を稼いでから退却する正成の戦法は、戦国期に活躍した忍者の方法を先取りしていたとも言えますね。

決戦は千早城!ゲリラ戦で大軍を蹴散らす!赤坂城の戦いでは退却を余儀なくされ、後醍醐天皇も隠岐に流されてしまった正成でしたが、その翌年には再び赤坂城を奪還します。幕命で城主となっていた湯浅定仏(じょうぶつ)なる武将を、“敵の食糧輸送隊に成り済まして城内に侵入する”という奇抜な計略で捕え、湯浅らを殺さずに登用することで、難点だった人手不足も同時に解決したのです。

千早城合戦図/湊川神社蔵、歌川芳員画

畿内各地で正成が反乱を起こしたのを知った執権・北条高時は元寇3年(1333年)、楠木家が居城とした千早城に攻め込み、猛攻を仕掛けます。そこでも正成の知略はいかんなく発揮され、伏兵や落石による混乱だけでなく、敵がはしごを使えば油とたいまつを駆使して燃やす火攻め、わら人形を置いて偽装するなどの反撃で、次々に幕府軍を倒しました。

中には熱した糞尿を浴びせる(毒物攻撃?)と言う、少々お下品なものもありましたが、敵の糧道を断って兵糧攻めをするなどの実利的な戦法や、小部隊による奇襲攻撃、今でいうゲリラ戦を駆使し、正成は幕府軍を潰走させたのです。

ついに鎌倉幕府滅亡!正成はヒーローとなるが…?鎌倉幕府軍敗走―そのニュースは、日本各地を駆け巡りました。後醍醐天皇の皇子・護良親王(もりよししんのう)が各地の将に呼び掛け、源氏の新田義貞らが挙兵、更には隠岐を逃げ出していた後醍醐天皇から勧誘された足利高氏(のちの尊氏)が次々に朝廷に降伏し、幕府を追い込んだのです。

六波羅探題は足利が、鎌倉の本拠地は新田がそれぞれ陥落させ、為す術を失った北条高時は自決して鎌倉幕府は滅亡します。それは、千早城の戦いが終わってからわずか12日後の事でした。

正成は後醍醐天皇を京都にお迎えする先導役を任せられ、朝廷による建武の新政が開始されると、河内の国司を始めとした破格の待遇を受けます。そうした寵愛を正成が受けていた頃、下級武士達は不遇をかこっていました。

朝廷に実権を取り戻した政治こそ正しいとした建武の新政は、当初こそ武士や民にとっても救いでしたが、得をしたのが戦わなかった貴族や僧だったり、各地の慣習を無視したことから来る裁定のせいで武士達の生活は困窮します。それが、正成を悲劇へと追い込んでいくのですが、次回はそれについてご紹介致します。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan