極限で問われる武士の真価!テロに屈せず人質も見殺しにしない源頼信が示した「兵ノ威」とは(上)

平素あまりないとは思いますが、家族や友人など、もしも大切な方が「人質にとられたら」どうしますか?身代金を支払うなど要求を呑むか、あるいは「テロに屈するわけにはいかない!」と、あえて見殺しにするでしょうか。

極限状況下における決断こそ人間の真価が問われると言いますが、ここでとある武士のエピソードを紹介したいと思います。

彼はテロに屈せず、人質も見殺しにはしませんでした。

いったい、どのようにしたのでしょうか。

追い詰められた盗人が!時は平安・長保二1000年ごろ。

今回の主人公・源頼信(みなもとの よりのぶ)が、上野介(こうづけのすけ。現:群馬県の国司)として現地に赴任していた時のこと。

頼信には藤原兵衛尉親孝(ふじわらの ひょうえのじょう ちかたか)という乳兄弟(乳母の子。主従が同じ母親に育てられることで、兄弟同然の絆と忠誠心が養われた)がおり、すぐ近所に住んでいました。

ある日、親孝の家に盗人が忍び込んだところ、主君・頼信と同じく「極(きはめ)タル兵(つはもの)」として知られた親孝は恐れることなくそれを捕らえ、縛り上げておいたのですが、どうしたことか巧く逃げられてしまいます。

その時、親孝は出勤していて不在だったため家来たちがすぐに追い駆け、間もなく盗人に追いつくのですが、追い詰められた盗人は、すぐ近くにいた「5~6歳の可愛らしい男の子(五ツ六ツ計ナル有ケル男子ノ、形チ厳カリケル)」を人質にとると、物置小屋(壺屋)へ立て籠もります。

盗人が男の子をねじ伏せて膝でおさえつけ、刀を抜いてその腹へ突きつけた様子に、一同はすっかり青ざめてしまいました。

それもその筈、盗人が人質にとった男の子とは、他ならぬ親孝の息子だったのです。

救出は難航、打つ手なしさぁ、困りました。

とにもかくにも報告せねば、と家来の一人が帰って来ると、ちょうど親孝も帰宅していました。

「大変です!逃げ出した盗人が、若君を人質にとって立て籠もりました!」

【原文】「若君ヲバ盗人(ぬすびと)質(しち)ニ取リ奉リツ」

それを聞いた親孝、慌てふためきながら現場に急行してみれば、確かに捕らえた筈の盗人が、厳(いつくし=慈し)い我が子に白刃を突きつけています。

一瞬、目の前が真っ暗になった(見ルニ目モ暗レテ、為ム方無ク思ユ)親孝ですが、そこは「極タル兵」の意地、どうにか我が子を奪い返してやろうとにじり寄るも、

「近寄るな!近寄ったらガキを突き殺すぞ!」

【原文】「近クナ寄リ不御座(おはしまし)ソ。近クダニ寄御座(よりおはしまさ)バ突キ殺シ奉ラムトス」

と凄まれてしまっては、どうすることもできません。

「あぁ……我が子を殺されてしまったら、こんな盗人ごときズタズタに切り刻んだところで、いったい何になると言うのだ……」

【原文】「現ニ云(いふ)マヽニ突キ殺(ころし)テバ、百千ニ此奴ヲ切リ刻(きざみ)タリトモ、何ノ益カハ可有(あるべ)キ」

途方に暮れてしまった親孝は、家来たちに「逃げないよう、遠巻きに囲っておけ」と命じておき、自分は国司の館へ急行しました。

こうなったら、もう頼信を恃むよりなかったのです。

頼信『ガキの一人くらい、殺させればよかろう』さて、国司=頼信の官邸はすぐ近く。親孝のただならぬ様子に驚いた頼信が「これは一体どうしたことだ(此ハ何事の有ゾ)」と尋ねたところ、親孝は

「大事な一人息子を、賊の人質にとられてしまいました!」

【原文】「只独リ持テ候フ子ノ童ヲ、盗人ニ質ニ被取(とられ)テ候フ也」

と、泣き出してしまいました。

あの親孝が泣くほどとは、平素から親子の情愛深さが察せられるところですが、今は状況が状況。

菊池容斎『前賢故実』より、源頼信像。

頼信は動じることなく、咲(笑)って親孝をなだめます。

「我が子が愛しい気持ちは解るが、別に泣くほどのことはなかろう。こんな時こそ、相手が鬼神だろうと挑みかかる勇気が大切なのだ。いっそ『ガキの一人くらい、殺させればよかろう』くらいに考えよ。そもそも『我が身が惜しい、妻子が心配だ』などと言っておっては、武士の奉公は務まらぬ」

【原文】「理ニハ有レドモ、此ニテ可泣(なくべ)キ事カハ。鬼ニモ神ニモ取合(とりあはむ)ナドコソ可思(おもふべ)ケレ……(中略)……然許(さばかり)ノ小童(こわっぱ)一人ハ突殺サセヨカシ。然様(さよう)の心有テコソ、兵(つはもの)ハ立ツレ……(後略)……」

これを聞いた親孝は、再び卒倒しかけたことでしょう。

武士の資質と、奉公の覚悟「……とは言うものの……」「別にいいじゃないか、子供など、殺させてしまえ」

一度戦場に出てしまえば、いかに手立ては打てようと、故郷の妻子を直接守ることはできない。

しかし、妻子の事など気にかけていては、奉公がおろそかになって肝心な自分が殺されるだけならまだしも、味方は戦に敗れ、主君に面目が立たない。

それならいっそ、気がかりとなる子供など殺させてしまえば、いっそ心置きなく戦い、奉公も適うというもの。

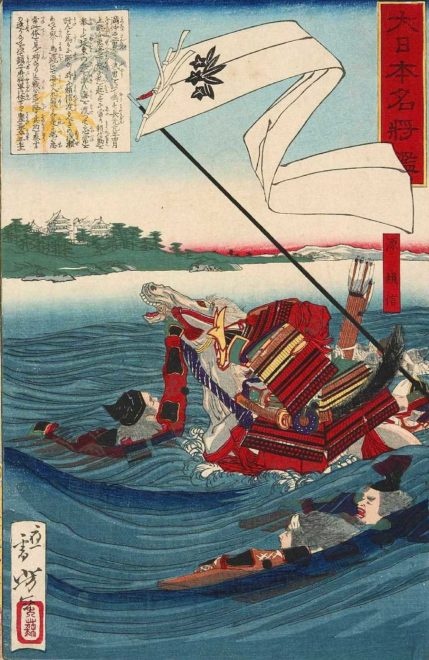

戦場で妻子を気にかける余裕はない。月岡芳年「大日本名将鑑」より、源頼信像。

現代の価値観からすれば、随分と酷薄で非情にも思えますが、これが武士の倫理であり、戦場で互いの命を預け合う仲間に求められる資質でした。

この辺りが、悪役に人質をとられて「おのれ、卑怯な!」と悔しがり、人命救助を優先するハリウッドのヒーロー達と、武士との違いなのでしょう。

ただ、頼信も別に親の愛情がわからない人ではなく、ちゃんとフォローを入れています。

「まぁ……とは言うものの、一つわしが行ってやろう」

【原文】「……(前略)……然ニテモ我レ行テ見ム」

そう言って太刀を一振り手にとり、悠然と出かけていきました。

【続く】

※参考文献:小峰和明 校注『今昔物語集 四』岩波書店、1994年11月21日、第1刷

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan