「いだてん」第3話振り返り。「不如帰」の風評被害と赤ゲットの由来について

「いだてん」第3話が放送されました。前回は熊本での少年期の四三のエピソードがメインでしたが、今回は舞台を東京に移しました。

これまでの「いだてん」振り返りはこちら

赤い隈取りのような歌舞伎ネタ演出は史実を踏襲!「いだてん」振り返りと次回のポイント 「いだてん」第2話 振り返り。春野スヤは熊本のはいからさん「逢いたかばってん逢われんたい♪」自転車節とは?夢ふくらむ上京でしたが、完全に「おのぼりさん」扱い。学校でもなまりをネタにからかわれるというシーンもありました。

「赤ゲット」はもともと高級品上京するために列車に乗った四三と親友の美川秀信。彼らは赤いブランケットのようなもの「赤ゲット」を羽織っており、これが「おのぼりさん」の証なんだと作中で紹介されていました。

そう、明治もこのころになると赤ゲットは「おのぼりさん」「田舎者」を表わす意味で定着しています。暖かくて防寒具としてちょうどよかった上に、赤い色が目立つので、都会に行っても仲間同士見つけやすいという利点がありました。しかし目立つ色というのは嫌な意味でも目立つわけで、それを羽織っているだけで田舎者扱いされてしまったのです。

ところでこの赤ゲット、いくらしたのでしょうか。夏目漱石の『吾輩は猫である』には、「国を出るとき三円二十銭で買った赤毛布あかげっとを頭から被かぶってね」という一文があり、3円20銭だったらしいことがわかります。「吾輩は猫である」が書かれたのが1905年。

このころ、東京大坂間の運賃が4円くらいでした。赤ゲットひとつでその3/4もの値段だったようです。ちなみに白米10kgで1.2円だったそう。だから赤ゲットひとつで白米30kgというところでしょうか。今でも米10kgで数千円するので、今の価値にしてみると赤ゲットは1万円以上したらしい……。

一般に広く流通したこのころでもそれほどの価値があった赤ゲット。実はもともと、新政府軍に支給された赤い毛布が日本で出回った最初の赤ゲットだといいます。

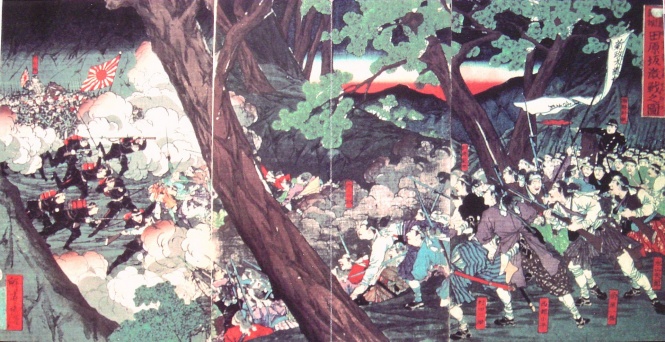

「鹿児島新報田原坂激戦之図」小林永濯画

軍服だけだと寒いので、舶来品の高級な毛布を外套替わりにして羽織ったんですね。ちなみに、当時の錦絵などを見ると、赤だけでなく紺色のものもあったようです。

もとは高級品でも一部で流通しすぎると「ダサい」ファッションの代名詞のようになる。どの時代もファッションは難しいですね。

『不如帰』はどこまで真実かもうひとつ、当時の流行に関わる内容として、徳富蘆花の『不如帰』のエピソードがありましたね。

三島弥彦の母・和歌子が作中に登場する姑のモデルとされています。この小説は当時大流行し、三島家がモデルとなっていることは多くの人が知っていました。

設定や性格を少し拝借している程度、と人々が認識していればよかったのですが、かなりの読者が三島和歌子を小説どおりの悪女だと思っていたのだそう。三島家の人々は『不如帰』のおかげで風評被害に悩まされることになります。

ドラマでは字が読めない和歌子が「自分がモデルになった作品」としか知らず活動写真を見に行って、どんなふうに描かれているか初めて知って激怒、とちょっとコミカルに描かれていましたが、実際はもっと世間の目に悩まされていたのではないでしょうか。

作者の徳富蘆花はのちに悪人として書いたことを謝罪しています。

しかし、小説のお慶夫人が和歌子とはかかわりないといっても、和歌子はなかなかの女傑だったというのは事実らしい。ドラマでも仕込み杖を持ち歩くシーンがありましたが、あれは史実のようです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan