どんな美女にもまさる姫君!「源氏物語」ヒロインで極度のコミュ障・末摘花の恋愛エピソード【二】

前回のあらすじ どんな美女にもまさる姫君!「源氏物語」ヒロインで極度のコミュ障・末摘花の恋愛エピソード【一】

『源氏物語』の主人公にして日本史上きってのプレイボーイ・光源氏(ひかるげんじ)は、乳兄弟である大輔の命婦(たゆう-みょうぶ)から亡き常陸宮の姫君が貧乏しているとの噂を聞いて興味津々。

しかし姫君は極度のコミュ障&和歌が下手で、せっせと贈られてくる光源氏からの恋文に返歌を詠もうとしたところ、知恵熱を出して寝込んでしまう始末。

さてさて、二人は無事に結ばれるのでしょうか……?

恋のライバル・頭中将が参戦!(あちゃあ……えらい姫君を紹介しちゃったなぁ……)

内心で焦っていたのは大輔の命婦。ここまでコミュ障で才知に乏しい姫君だと光源氏が知ったら、恨まれてしまうのはもちろんのこと、経済援助など夢のまた夢……。

実際、近ごろは光源氏も何だか狐につままれたような顔をして、明らかに姫君のことを飽きかけている様子。

……このままではいけない。何とかしなくては……そう命婦が思った矢先に、思いがけない助け船がやって来ました。

「いよぅ光(ひかる)っ!」

彼こそは都において光源氏と並び称されるプレイボーイにして光源氏の義兄(※4)でもある頭中将(とうのちゅうじょう)。基本的にチャラいけれど、とてもいいヤツです。

「……何だ、中将か……」

恋愛談議に花を咲かせる光源氏&頭中将たち。土佐光元「源氏物語図 帚木」安土桃山時代

「何だとは何だよ~(笑)ところで光お前、最近お熱な姫君と上手く行ってないみたいだなぁ?」

「……君には関係ないだろう……」

「お、その顔は図星だな?……ふふん、お前は昔っから手が早いようでいて、案外ウブだからな……常陸宮のやんごとなき姫君のお相手は、ちょっと荷が重すぎたかな?」

「む、そんな事あるもんか……」

「じゃあ競争だ。どっちが先に姫君をオトせるか、勝負しようぜ!」

……という訳で、命婦の両手には光源氏と頭中将という当世二大プレイボーイからの恋文が握られていました。

都の女性たちに知られたら、呪い殺されてもおかしくない奇跡的な事態に、命婦は短期決戦を挑みます。

(なまじズルズルと引き延ばせば、すぐ姫君のボロが出て「虻蜂取らず」になってしまう。こうなったら二人の競争を煽るだけ煽って、姫君の価値を最大限に吊り上げて勝負を決めよう……!)

さて、命婦の作戦は上手くいくのでしょうか。

最後のチャンス「何か、やっぱりちょっと違うんだよなぁ……」

さて、頭中将との競争によって常陸宮の姫君への情熱が再燃した光源氏でしたが、その表情は今一つパッとしませんでした。

思えばこれまで、多くの魅力的な女性たちと恋愛ゲームの駆け引きに興じ、ライバルたちと渡り合ってきた光源氏は、真にその女性が好きと言うより、口説き落としたことによる「ステイタス」を競い合う事に熱中していました。

そんな虚しさに疲れてしまった光源氏を優しく癒やし、心から一人の女性を愛する喜びを教えてくれたのが、名前も知らず(※5)、ステイタスとは無縁だった夕顔の君。

その夕顔を失った悲しみを紛らわすべく、薄幸の姫君をお救いしようと奮い立ってはみたものの、気づけばいつもの恋愛ゲーム……。

「やっぱりもういいや。飽きて来ちゃった。あの姫君は、頭中将に譲ろうっと」

もう身を引こう……そう思った光源氏に、大輔の命婦がやって来ます。

「どうか今宵、姫君をお訪ねあそばせ……!」

思えば、初めて噂を耳にしてから約半年もの月日が流れており、やはりこのまま何もなかったでは、流石にやり切れません。

「……わかった。これで最後だからね」

たとえ我がものにならずとも、姫君の顔くらいは一目拝みたい。せめて声なりとも聴かせて欲しい……そんな想いで、光源氏は姫君の屋敷を訪ねました。

光源氏の衝撃「……などかつららの結ぼほるらむ」……そして「お楽しみ」の翌朝。

目を覚まし、窓の格子(こうし)を上げた光源氏は、庭一面の雪景色に心を奪われました。

「ほら我が姫君、ご覧。とても美しい雪げ……げえっ!?」

振り向いた光源氏は、脊髄反射で顔を背けるも、どうしても視線が姫君の方へと吸い寄せられてしまいます。

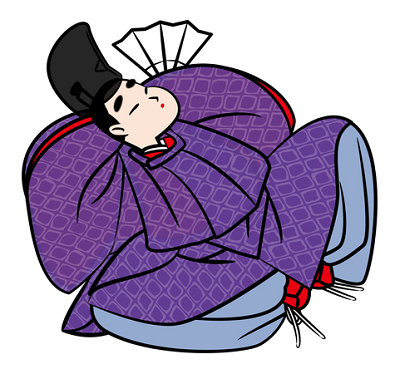

初めての夜を共にした二人だったが……。尾形月耕「源氏五十四帖 六 末摘花」より。

そんな姫君の姿と言えば、座高は高くて猫背、青白い肌に広い額と、馬のように長い顔……聞いただけでも不美人と察しがつくところへ、極めつけはその長い鼻。

【原文】普賢菩薩の乗物とおぼゆ(普賢菩薩の乗り物=象のようだ)。

その先っちょは垂れ下がって少し赤く色づいており、その異様さを通り越して不快感をもよおしたそうです。

更にその体格は痛々しいほどやせ衰え、骨ばった肢体が衣の上から判るほどにゴツゴツしており、道理で昨夜は姫君を抱いた身体じゅうが痛かったわけです。

ついでにそのファッションセンスも実に微妙で、衣の上から黒貂(ふるき※6)の皮裘(かわごろも)をまとっています。

(これはまた……えらい姫君を抱いてしまったものだなぁ……)

あまりのショックに言葉も出ない光源氏でしたが、ここで気の利いた和歌の一つも贈らなければ貴公子の名が廃ります。

朝日さす軒の垂氷(たるひ)は解けながら

などかつららの結ぼほるらむ【意訳】朝日が射して、軒のつらら(垂氷)はすっかりとけたのに、なぜあなたの「つらら」は未だにとけないのでしょうか……

ここで言う「つらら」とは、なかなか光源氏を受け入れてくれない姫君の心、そして何よりも醜く垂れ下がった鼻の先を意味しています。

その皮肉をどう受け取ったのか、姫君は緊張のあまり「むむ(原文ママ)」とぎこちなく笑うばかり。

「それでは『末摘花(すゑつむはな)の君』よ……また今宵(※7)……」

そう言って別れを告げた光源氏は、フラフラになって家路をたどったのでした。

【続く】

(※4)頭中将の妹・葵の上(あおい-うえ)が光源氏の正室になっている。

(※5)平安時代の女性は基本的に本名(諱=忌み名)ではなく、通称で呼ばれる。

(※6)クロテン。北海道からシベリア方面にかけて生息しており、その毛皮は非常に高価で珍重された。姫君がやんごとなき身分であることを示している。

(※7)実際に来るかどうかは無関係。テンプレートな別れの挨拶。

※参考文献:

田中順子・芦部寿江『イメージで読む源氏物語〈4〉末摘花』一莖書房、2002年8月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan