冥途の露払い?徳川家康の3日前に亡くなった忠臣・瀬名政勝の生涯をたどる【どうする家康 外伝】

「冥途のお供を仕(つかまつ)る」

どこまでも忠義な家臣が、あの世でも主君に仕えようと、たまに発するこのセリフ。

不求同年同月同日生 只願同年同月同日死

※『三国志演義』

我ら生まれた時は違えども、死ぬ時は同じと願わん……多少のラグはご愛嬌。

という訳で今回は徳川家康に仕えてその天下取りを助け、家康が亡くなる3日前に世を去った忠臣・瀬名政勝(せな まさかつ)のエピソードを紹介します。果たして彼は、どんな生涯をたどったのでしょうか。

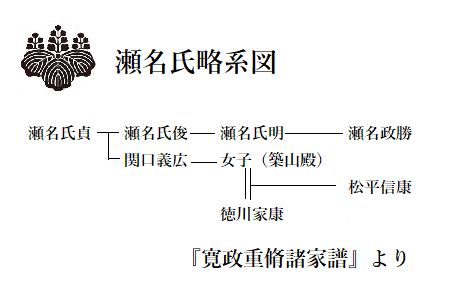

家康に忠義を尽くした生涯【瀬名氏略系図】

……清和天皇―貞純親王―源経基―源満仲―源頼信―源頼義―源義家―源義国―足利義康―足利義兼―足利義氏―吉良長氏―今川国氏―今川基氏―今川範国-今川貞世―今川貞臣―今川貞相―今川範将―今川貞延―瀬名一秀(瀬名を称す)―瀬名氏貞-瀬名氏俊―瀬名氏明―【瀬名政勝】―瀬名清貞―瀬名弌明(かづあき)―瀬名俊光-瀬名貞雄(さだお)―瀬名貞如―瀬名貞陳(さだのぶ)……

※『寛政重脩諸家譜』ほか(諸説あり)

瀬名政勝は永禄9年(1566年)、今川家の一族である瀬名氏明(うじあきら)と葛山氏元(かずらやま うじもと)女の間に誕生しました。通称は源五郎、あるいは十右衛門。家康から見ると23歳年少ですね。

父は駿河・遠江を領する今川氏真に仕えていましたが、永禄11年(1568年)に甲斐の武田信玄が駿河へ侵攻すると、舅の葛山氏元らと共に武田へ寝返りました。これによって氏真は駿河を追われ、遠江も家康に奪われて国を失ってしまいます。

果たして信玄に仕えた氏明は信玄(晴信)の信を名前にもらい、瀬名信輝(のぶてる)と改名しました。

武田家の通字である信を下賜されるとは、かなりの期待と信頼があったのでしょう。しかし元亀3年(1572年)9月の記録を最後に、姿を消してしまうのです。

その理由はよく分かっていませんが、何か不始末をやらかしたのか、あるいは亡くなった可能性も考えられます。

ただ『寛政重脩諸家譜』によると今川家の没落によって放浪したことが書かれているため、やはり武田家中に居づらくなったのかも知れません。

月日は流れて天正9年(1581年)、16歳となった政勝は家康に出仕します。この時父は一緒でないようですが、仕官できない事情(身体を壊していたなど)があったのでしょうか。

政勝の初陣は19歳となった天正12年(1584年)。家康の親衛隊として小牧・長久手の合戦に従軍します。その後、大和国に300石の采地を賜わりました。

更にせっせと奉公を重ね続けた天正18年(1590年)3月11日、政勝は采地のうち190石を駿河国庵原郡瀬名村(静岡市葵区瀬名)に振り替えられます。

瀬名村とある通り、ここは瀬名一族の由来となった土地。政勝にとっても懐かしい土地でした。

しかしそんな感傷にひたる間もない同年7月。家康が豊臣秀吉によって東海五ヶ国(三河・遠江・駿河・甲斐・信濃)から関東への転封を命じられると、政勝の所領も武蔵国入間郡(埼玉県南部中央一帯)に移転したのです。

翌天正19年(1591年)5月17日には所領を保証する御朱印を家康から賜りました。

35歳となった慶長5年(1600年)には天下分け目の関ヶ原合戦に従軍し、後に家康の親衛隊である大番に編入されます。

関ヶ原で軍功のあった者たちを賞する家康。月岡芳年「関ヶ原勇士軍賞之図」

その後も奉公を重ね、家康が豊臣家を滅ぼした翌年、元和2年(1616年)4月14日に51歳で世を去ったのでした。

家康が亡くなったのが同年4月17日、政勝は3日先に亡くなることで、冥途の露払いを買って出たのかも知れませんね。

ちなみに、永年にわたって放浪していたという父・瀬名信輝も同年4月10日に亡くなっています。家康に対して、息子を取り立ててくれた恩義に報いたかったのでしょうか。

「待っておったぞ、十右衛門。さぁ、大御所(家康)様の御供に参ろうか」

「はい、父上!」

あの世でそんなやりとりがあったのかも……そう思いを馳せてみるのも一興ですね。

築山殿(瀬名姫)との関係は?●政勝

源五郎 十右衛門 母は今川氏真が家臣葛山備中守氏元が女。

天正九年はじめて東照宮にまみえたてまつる。時に十六歳 十二年二月より御傍に近侍し、小牧の役に供奉す。そののち大和国の内に於て采地三百石を賜ひ、十八年三月十一日采地のうち百九十石餘を割て、舊知駿河国庵原郡瀬名村にうつされ、関東御入国ののち、また武蔵国入間郡のうちに転ぜらる。十九年五月十七日御朱印をたまふ。慶長五年関原の役に従ひたてまつり、のち大番に列し、元和二年四月十四日死す。年五十一。法名玄紅。牛込の松源寺に葬る。

※『寛政重脩諸家譜』巻第九十五 清和源氏(義家流)瀬名

以上、瀬名政勝の生涯を駆け足でたどってきました。

ところで「瀬名」という苗字を聞いて、築山殿(瀬名姫)との関係が気になった方もいたのではないでしょうか。

瀬名氏略系図。瀬名政勝は築山殿のいとこおいに当たる(家紋は五七花桐)。

『寛政重脩諸家譜』をたどると、瀬名政勝は築山殿のいとこおばに当たるようです。ということは、家康は義理のおじ。政勝が忠義を尽くすのはもちろん、父のように慕っていたのも理解できます。

NHK大河ドラマ「どうする家康」に出てくることはまずないでしょうが、常に家康のそば近くに仕えていた瀬名政勝の存在が、画面のどこかに見え隠れしているかも知れません。

※参考文献:

『寛政重脩諸家譜 第一輯』国立国会図書館デジタルコレクション日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan