【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第11話

前回の10話はこちら。

【小説】国芳になる日まで 〜吉原花魁と歌川国芳の恋〜第10話 ■文政七年 夏と、秋(3)佐吉と約束の月見の日が訪れた。

画像:国芳「東都名所 新吉原」ボストン美術館蔵

鏡を覗くみつは薬指で目の端に紅をほんの置き、紅猪口を鏡台にことりと伏せた。彼女が見つめる世の中から色が消えて、すでに十年も経つ。

化粧も慣れたもので、白粉のむらもなく、額と鼻筋に濃く白粉を塗るのも目尻に紅をぼかすのも上手い。ただ、時が経つにつれ、記憶の中の色がどんどん褪せてきている。当たり前に知っていたものが薄れていく恐怖は、例えようもなかった。

紅という色がどんな色だったか、ただもう一度でいいから見てみたい。胸の底に長らく蓋をしていた思いが国芳に出会ってからというものふつふつと湧き上がってくるようになり、ふとした瞬間に心に爪を立てる。

化粧を終えたみつは、この日のために佐吉が用意した着物に着替えた。佐吉が揃えた髪飾りと着物は、花魁がまとうにしては落ち着いたものであった。しかしひとつひとつは大変高価なもので、笄(こうがい)は本物の鼈甲であったし、簪には銀に珊瑚(さんご)の玉が付いていた。着物の方には蜻蛉(かげろう)と蔦の模様が入っており、地の色はみつには分からないが濃い染めが裾に向かうにつれ淡い色に変化する見事な染めである。

帯は異国の珍しい草花を染め抜いた一丈二尺ほどの長い更紗であった。その上に、裾に富貴綿をたっぷり入れた豪奢な仕掛けを羽織る。新造の美のるや番頭新造が着付けを手伝い、禿までもが仕掛けの裾に気を配ったりしながら、皆でどこから見ても美しい花魁を造り上げてゆく。

階下では、新造たちがすでに半籬(はんまがき)の奥に並んでそれぞれ三味線の調子をととのえ、若い衆たちは神棚の燈明から火を移して張見世の雪洞(ぼんぼり)を灯したり、客が段梯子の下の下足箱に使う札を集めたりと慌ただしく夜見世の支度をしている。

暮れ六つ。

一階奥の内証(ないしょう)で楼主が簾を下ろし、神棚に手を合わせ、鈴を景気良くしゃんしゃんと鳴らした。それを合図に新造が冴えた音で三味線を一つはじけば、若い衆が麻紐でまとめた下足札でカランと高らかに応じる。張り見世に並んだ新造たちが三下りに調子を合わせて清掻(すががき)を始め、下足札も調子を取って打ち上げる。

その間に粉黛の良い香りのする姉女郎たちが二階からぱたぁんぱたぁんと上草履の音とともに天女のように降りてきて、格子の奥の張見世に並ぶ。皆並び終えると三味線の曲が変わる。

籠は恨めし 心ぐどぐどあくせくと 恋しき人を松山は やれ末かけて かいどりしゃんとしゃんしゃんともしおらしく 君が定紋 伊達羽織 ・・・・・・

夜見世のはじまりは、まさに現から夢幻に向かって戸が開かれる瞬間であった。

葛飾応為「吉原格子先之図」Wikipediaより

お職を張るみつは、一番最後に階段を降りる。

他の女郎たちが張見世に並び終えたところで、障子の向こうから声が掛かった。

「花魁、紫野花魁。そろそろですぜ。・・・・・・」

この心地の良い低音の持ち主は、肩貸し役の直吉(なおきち)である。みつが唯一自分の部屋に近づくのを許している若い衆であった。新造の美のるが妹なら、この直吉の事は弟のように可愛がっている。

「あいな、今出るわ」

みつは撫ぜていた飼い猫のぶちを床に下ろし、立ち上がった。

花魁は引手茶屋までの道中、転ばないように若い衆の肩に手を置いて歩を進めるが、みつの場合は必ず直吉である。

「直坊。階段降りるのに、肩を貸して」 「あいよ」

みつの言葉で直吉は頷いてくるりと後ろを向いた。直吉の肩は、手を置くのに安心感のある男らしい肩だ。

「つるっと転ばねえでくだせエよ」

「つるっと行った時に支えるのが直坊の役目でしょう」

「仕方ねエやなこの人は」

直吉が破顔すると体格に似合わぬ可愛い八重歯がこぼれた。

みつが直吉の肩を借り、はたりはたりと下に降りた。

直吉は若い衆の中でも一番背がすらりとして、様子がいい。

みつが六寸もある三枚歯を履いてようやく肩に手が置きやすくなるというほどに、直吉は上背があった。

紫野花魁が直吉の肩に繊手を添え、静かに引手茶屋に向かう姿は、浮世絵から抜け出したようだと人は口々に噂した。

この日も見物人の感嘆の溜め息に包まれながら、みつは直吉の肩に手を添え、禿に番頭新造、そして振袖新造の美のるを率いて引手茶屋に向かった。いつものように番頭新造が茶屋の花色のれんをちらりと分けて「もしえ」と女将に声を掛ける。後からみつが顔を出すと、

「紫野花魁!お客はんがこちらでお待ちですよ」

肉置きの豊かな茶屋のお内儀の案内で、みつは座敷に通された。

「紫野でありんす」

角行燈の仄明るい中で顔を上げると、座敷にはいつも通り結城揃えの上等な形をした佐吉が、朱塗りの猫足膳に銚子と硯蓋を据えてにこにこしていた。その横で同じ膳を据えた初見の中年の男が「近江屋紋彦です」と名乗った。

皺深い目尻を下げて優しげな雰囲気の旦那である。髷の貧相さを見る限り軽く五十は超えているだろう。

いつもは下ろされている青簾も、今日はすっかり巻き上げられて満月がすこんと手に取るようによく見える。

画像 文・十返舎一九/絵・喜多川歌麿「青楼絵抄年中行事 良夜の図」国立国会図書館蔵

座敷の床の間の花瓶には女郎花(おみなえし)やすすきが活けられ、外から入る風もすっかり秋らしい。

どこからか聞こえる松虫の音色に、芸者衆がトッチリトンと絲竹(いとたけ)の音色を重ね合わせて、良夜の酒宴が始まった。

「佐吉はんから聞いておりんすえ。近江屋はんは面白い方と」

美のるが微笑みかけると近江屋は紫蘇(しそ)の実を摘みながらいやいやと首を振り、

「さてもまあ花魁のこの皓々たる美しさ。まさしく『月』にぴったりだなア」

「それは、今日のこの月の事?」

みつは青簾の向こうのまるい月を見上げて言った。

「それもあるがよ、もうひとつ・・・・・・」

「もうひとつ?」

近江屋の含み笑いを見て、みつは怪訝な顔をした。

「佐吉はん、あちきに何か隠しておりんしょう」

「え!?そんな、やだなあ!人聞きの悪りい」

佐吉の声は妙に上ずり、その様子は前回の夜とは別人のように嬉々としている。

みつが首をひねっていると、部屋の外の階段をタンタンと人が上がって来る音がし、

「お客様ご到着でごぜエやす」

直吉の低い声が中の様子を伺った。みつは遅れて到着した客を迎えるためにそちらに正面を向けた。

「お入りなんし」

すっと障子が開いた。

正面に立った人物の顔を確かめたみつは、思わず失神しそうになった。

くちびるを引き結び、思い詰めたような緊張したような面持ちで入ってきたその男は、紛れもなく国芳だった。

吉原遊廓の夜見世の様子はこちら

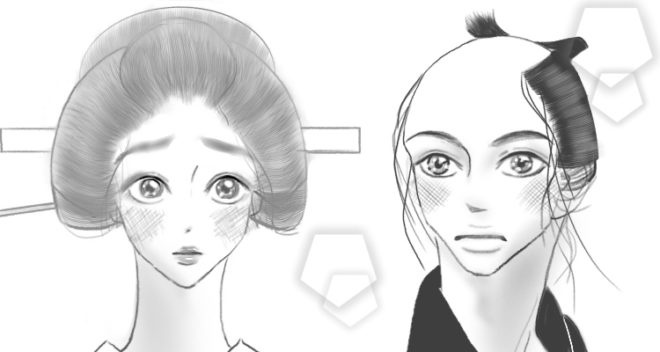

情緒あふれる風景、江戸時代の吉原遊廓で夜見世の最初に行う「見世張り」とは?作中イラスト:筆者

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan