死とどう向き合うかを説く仏教と死を拒否するキリスト教

死の恐怖と悲しみは耐え難い。不慮の死に際して残された者はなぜ?と問わずにはいられない。そして結局は諦め、現実を受け入れるしかない。それは自分の死に対しても同じである。人は誰もが死ぬ。死んだ者は生き返らない。それは仕方ないことである。

しかし、誰がそんなことを決めたのか?本当に人は生き返らないのか?なぜ死などという理不尽を受け入れなければならないのか。多くの宗教が死をいかに受け入れるかを説く中で、世界最大の宗教は死を拒否する宗教であった。

■「儚さ」の美学

2019年 5月11日、靖国神社付近の路上で男性が自刃した。保守系団体の事務局長を務めていたこの男性が残した遺書によると、“上皇陛下が靖国参拝する環境を作れなかったことに対するお詫び”であったという(週刊新潮 2019年5月23日号)

自殺の中でも自刃という行為は武士の切腹を連想させ、ある意味潔さを感じさせるものがある。自殺はもちろん否定されるべきことであるが、自刃の持つロマンチシズムを理解する感性もまた否定できない。

自刃でなくとも、現代社会で自殺は日常茶飯事である。いわゆる「人身事故」のほとんどの内実が見投げであることは公然の秘密だろう。日本人は自殺者は多いことはよく言われることである。そこには確かに現代社会の病理を見いだすことができるものの、別の視点からは「儚さ」にひかれるという日本人の死生観が影響しているようにも思われる。

■「儚さ」を愛し、「儚さ」を多様に表現する日本人

先日テレビ番組で得た知識だが、桜は「散る」、椿は「落ちる」、菊は「舞う」、梅は「こぼれる」と表現するという。日本語の豊潤さを表していると同時に、刹那の生が美しく終わる「儚さ」を愛する日本人の心情が浮かび上がってくる。

西行(1118~90)の、「願はくは 花の下にて春死なん そのきさらぎの望月のころ」、方丈記の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」など、日本人の儚さを愛すること非常に深いものがある。これらの文は仏教の無常感が大きく影響を与えているが、仏教が日本に受け入れられたのは「無常」「無」「空」といった思想を受け入れる土壌が元々用意されていたからではないか。

一方でこの美意識は、ある意味危険な側面もある。タナトス(死への誘惑)の訪問を容易にしてしまうことだ。

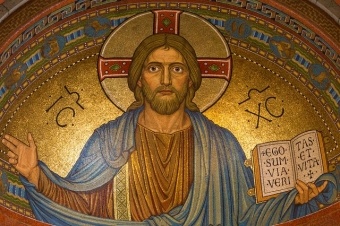

■死を拒否するキリスト教

同じ外来宗教でも日本におけるキリスト教の布教は現代に至るまで苦戦を強いられている。先進国でここまでキリスト教が布教していない国は無いと言われる。理由は様々だろうが、根本的に日本人には一神教は合わないのだろう。西欧文化を形成したキリスト教は仏教の「無」の思想に対して、唯一絶対なる神の存在がすべての根本として有る「有」の思想を持つからだ。

キリスト教も一様ではなく、カトリック、プロテスタント、オーソドックス(正教会)、イエス・キリストを神の子とは認めないユニテリアンのような流れもある。

いずれにしろ「無」を嫌い「有」を肯定する大前提にゆるぎはなく、人間にとって究極の「無」であるところの「死」をキリスト教は受け入れない。

■死を拒否する根拠は「復活の概念」

プロテスタント系神学者ピーター・バーガーは「死を拒否する」と断言する。

「わたしは、死は『自然』なのだから受容するべきだ、という安易な慰めを拒否する。断じて否である。死を受け入れてはならない。それは、人間の中心に『本質』、神の創造において意図された人間の本質への侮辱である」

死を受け入れる「儚さ」の美学は微塵も感じられない。我々からすれば死は必ずやってくるもので逃れようがない。これに抗うことは自然に反することで全く無駄な行いだと考える。仏教は諸行無常を説き、この世に対する執着から解き放つよう導く。さらには生も無ければ死も無いという境地にまで達した。「儚さ」を好み仏教の無常観を受容した日本人は最初からそんなことは考えない。

バーガーの言葉に比べると仏教のすべてを受け入れる方が潔さを感じる人の方が多いだろう。しかしキリスト教は悪あがきをしているわけではない。キリスト教には死を拒否する根拠がある。「復活」の概念である。

■復活によって滅ぼされた死

イエス・キリストは一度は死んだが、後に復活した。つまりイエスは「死を滅ぼした」のであり、死に対する勝利者となった。そして世界の「終わり」の日、イエスは再び我々の前に現れ、これまでの死者の復活が約束されている。「復活」が根底にある以上、「死」はあくまで「その日」が来るまでの眠りに過ぎない。

宗教とは根本的に他界や死後生を説くもので、仏教ですら浄土思想などが展開されている。無学な庶民にとって生死を超越する「哲学」は難解で、結局は「他者」にすがりたくなるものだ。それを受けた仏教側も阿弥陀如来などの「他者」や、極楽浄土などの「他界」を用意したのだが、この論でいうと他者も他界も、死を克服するための方便として後付けされた感が強い。

これに対してキリスト教の独自性は絶対的他者である神ではなく、神の子イエス・キリストが「現実に」復活した「事実」にある。つまりキリスト教においては正確には、死はすでにイエスによって滅ぼされており、死などというものは存在しない。存在しないものを受け入れる必要などなく、これに反することは神への背信ということになる。キリスト教を信じることは死を拒否することとイコールになっており、一貫としていてブレがない。

バーガーが死を拒否するなどと、ことさらに強調するのは、死は自然なものであり抗ってはいけないという東洋的な死生感が、スピリチュアルな響きを持って高まっている昨今の風潮に対する反発であろう。

■本音に迫るキリスト教

キリスト教は人間の本音に迫っていると思われる。死が教えることは大きいとされる。よくガンになって良かったと語る人がおり、死と向き合うことで命の大切さ、かけがえのない家族の存在などを知り、残りの人生を豊かに生きられるようになったと述べる。

そのことに偽りはないにせよ、それは「本気」ではあっても「本音」であろうか。意地悪な発想だが、その人に確実に完治する特効薬を与えたならほとんどの人は飲むのではないか。

これは否定することではない。人間は弱いものである。無理だからこそ受け入れ、そこに何らかの意味を創出せざるをえないのであって、助かるなら助かりたいのが本音だ。

日本人(東洋人)は豊かな自然に抱かれ、最期は自然に還ることを漠然と考えている。他方、やはり理性・自我を持つ限り己の死を恐れる気持ちは捨てがたい。キリスト教にはその矛盾がない。最初から死を受け入れることをしない姿勢は、厳しい砂漠の自然と向かい合って生きてきた一神教の強さを感じる。

■キリスト教を見直す

キリスト教の人気は低下する一方である。1980年代辺りから到来した世紀末ブームにおいては、行き詰まる西洋文化に変わる東洋思想の可能性が各方面で説かれた。キリスト教はその限界を迎えた西洋文化の象徴であり、超えるべき存在とされた。しかし、死を拒否するという思想は人間の本音を代弁する斬新なものである。キリスト教にも見直すべきものがあることを認めたい。

■参考文献

ピーター・L・バーガー著 森本あんり 篠原和子訳「現代人はキリスト教を信じられるか―懐疑と信仰のはざまで」(2009)教文社