山吹の花から和歌に目覚めた戦国武将・太田道灌のエピソード

人間、いくつになっても自分の勉強不足を恥じることは多いもので、そんな悩みは戦国武将であっても変わらなかったようです。

そこで今回は、文武両道の名将として知られた坂東の英雄・太田道灌(おおた どうかん)が、和歌の道に目覚めたキッカケとなったエピソードを紹介したいと思います。

山吹の花に込められたメッセージある時、外出先でにわか雨にあった若き道灌は、蓑(みの。雨具)を借りようと近くの農家へ駆け込みました。

「頼もう……この雨ゆえ、蓑を一つ拝借したい」

「……はい、ただいま」

すると奥から娘が一人出てきまして、家の裏から手折ってきたのであろう山吹(やまぶき)の枝を差し出しました。

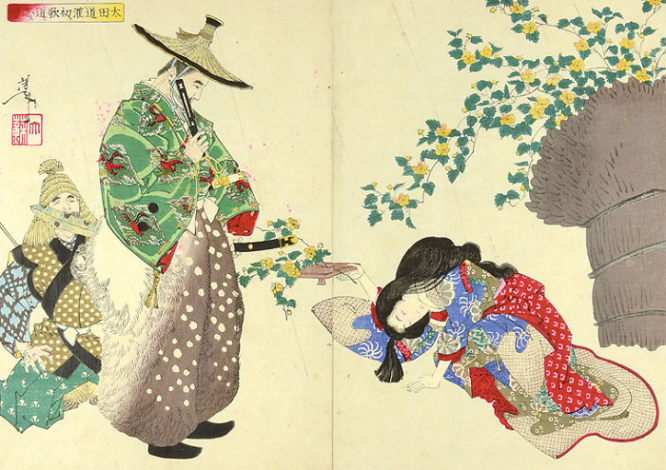

山吹の枝を差し出されて困惑する道灌。月岡芳年「新撰東錦絵 太田道灌初テ歌道ニ志ス図」明治十九1886年

「ん?何じゃ?」

「……お恥ずかしゅうございまする」

娘はうつむきながらそう言うと、いっそう山吹の枝を差し出します。

「それがしは蓑が入り用なのじゃが……」

娘の意図がさっぱり判らないものの、こうまで差し出すからには「持っていけ」という事であろうから、とりあえず受け取ることにしました。

(……これで雨をしのげという事か?いや、それなら他にこれよりマシな枝葉がいくらでもあろうに……)

よく判らないまま山吹の枝を受け取った道灌は、結局ずぶ濡れになって帰ったのでした。

山吹は「実のない=蓑(みの)ない」花「……という事があってじゃなぁ」

後日、蓑を求めたところ娘に山吹の枝を差し出され、訳が分からなかったことを家臣たちに話したところ、娘の意図を察した一人が解説を始めました。

「若……古に斯様(かよう)な歌がございましてな……」

七重八重(ななへ やへ) 花は咲けども 山吹の

実のひとつだに なきぞ悲しき※平安時代『後拾遺和歌集』より、兼明親王(かねあきらしんのう)作。

「要するに、山吹は七重にも八重にも咲く美しい花ですが、実は一つも生(な)らない。花に『実の』一つもない事を、雨具の『蓑』一つもない事にかけて、つまり『お貸しできる蓑の用意がなくて、お恥ずかしい』と言いたかったのでしょう」

……回りくど過ぎると思ってしまうのは、筆者だけではない筈です。しかし、とかく大らかな時代ゆえか、道灌はこれを奥ゆかしき風雅の振る舞いと解釈。むしろ自分が歌道に暗い(和歌の教養がない)ことを恥じて勉学に励んだという事です。

常在戦場!和歌を究めた道灌の辞世その後、道灌は勉学の成果を発揮して生涯に多くの和歌を詠みましたが、その白眉とも言えるのが辞世の句。

文武両道を究めた名将として知られた道灌は、その優秀すぎるがゆえに主君・扇谷定正(おうぎがやつ さだまさ)から妬まれ、「いつか下剋上(げこくじょう。クーデター)を起こされるかも知れない」という疑心暗鬼の末に暗殺されてしまいます。

暗殺の手口はなかなかえげつなく、まずは屋敷に招待して「旅の垢を落としなされ」と風呂へ案内し、サッパリした素っ裸を槍で突き殺すというものでした。

刺客は曽我兵庫(そがの ひょうご)と言いましたが、この兵庫がなかなか気の利いた(と言うか、ちょっと嫌味な)男で、道灌が和歌を嗜むことを知っていて、こう詠んだそうです。

「かかる時 さこそ命の 惜しからめ」

【意訳】さぞ悔しかろうな、こんな状況で殺されて……

槍をグリグリとねじ込みながら、今まさに敵を殺す昂揚感と同情を綯(な)い交ぜた表情で、兵庫は詠んだことでしょう。

(どうだ、坂東に知られた当代随一の英雄が、こんな死にざまを晒そうとは……どうじゃ、悔しかろ?悔しかろ……?)

しかしそこは流石の道灌、奥歯を食いしばりながら下の句を返します。

「……かねてなき身と 思い知らずば」

【意訳】そうだな……死ぬ覚悟が出来ていなかったら(悔しかったかも知れん)な!

(何を戯けたことを……武士であるなら常在戦場、死ぬ覚悟くらい常日頃からしておるわ!)

己が死に際してもなお当意即妙の返歌を詠んだ道灌の境地は、既に達人の域にあったと言えるでしょう。

終わりにそして最期に「当方滅亡!」と叫ぶと、道灌は絶命しました。

当方とは道灌の主君である扇谷上杉家であり、柱石として支えてきた自分がいなくなれば、扇谷上杉家は滅亡してしまうだろう……そう予言したのでした。

実際のところ、道灌を暗殺するよう企んでいたのは扇谷上杉家の領土を虎視眈々と狙っていた相模国(現:神奈川県)の大名・伊勢新九郎長氏(いせ しんくろうながうじ。後の北条早雲)で、定正の嫉妬心を煽って暗殺させたという説もあります。

やがて道灌の予言通りに扇谷上杉家は滅ぼされてしまいましたが、道灌もそこまで見通せる眼力と主君への忠義があったなら、妬まれないよう立ち回ることも出来たでしょうに、とも惜しまれます。

以上、ひと枝の山吹から和歌に目覚めた太田道灌のエピソードでしたが、その奥ゆかしい典雅の道は、現代に生きる私たちも強く惹きつけ続けます。

※参考文献:

黒田基樹『扇谷上杉氏と太田道灌』岩田書院、2004年7月

小川剛生『武士はなぜ歌を詠むか』角川叢書、2008年7月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan