「福」を呼び込め!陰陽道から生まれた幸運を祝う浮世絵「有卦絵」とは【前編】

人間というものが地球上に誕生して以来、人間は常に“不安”と闘い続けてきました。“不安”には2種類あり、1つは“目に見える不安”、もう1つは“目に見えない不安”です。

“目に見える不安”ならば努力したり、対策を講じたりして戦うことが出来ますが、“目に見えない不安”の場合はどうしたらいいのでしょう。

そこで人間は大昔から『占い』によって“目に見えない不安”を解決しようとしたのです。

有卦絵(うけえ)とは日本では大衆に古くから親しまれていたものに「陰陽道(おんみょうどう)」という考え方があり、占術としても活用されてきました。

「陰陽道」には人生には7年間幸運が続く「有卦(うけ)」という期間があり、この“有卦に入った人”にお祝いとして贈ったり、家に飾る浮世絵を『有卦絵(うけえ)』と言いました。

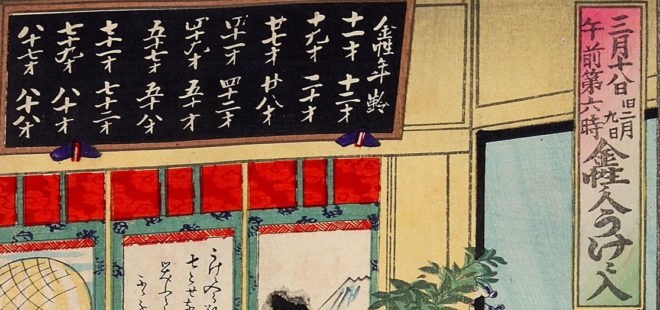

「金性の人」 明治24年 画:歌川国貞(3世)都立中央図書館特別文庫室所蔵

上掲の浮世絵が『有卦絵』です。この有卦絵のタイトルであり画像の上部右側にも描かれている「金性の人」とは、陰陽道にある五行思想、“木、火、土、金、水”に基づき、生年月日から「五行思想」のどの性質に属する人かを導き出したものです。

「金性の人」 (部分)画:歌川国貞(3世)都立中央図書館特別文庫室所蔵

左上には「金性年齢」が記された額が飾られており、この「金性」の人が“有卦”の時期に入ったことを表しているのです。

そこで人々は仏説にある“(七難即滅)七福即生”の思想(七難が消滅し、たちまち福が生まれる)を“有卦七年”にかけて、有卦に入る人は頭に「ふ」のついた七種の物を備えて祝っていました。

そのため“有卦絵”にはその画中に富士山、福助、福寿草、福禄寿、藤、筆、瓢(ふくべ)などの「ふ」の字がついた物が描かれました。

「金性の人」(部分) 画:歌川国貞(3世)都立中央図書館特別文庫室所蔵

上掲の『有卦絵』にも沢山の「ふ」がつくものが描かれています。

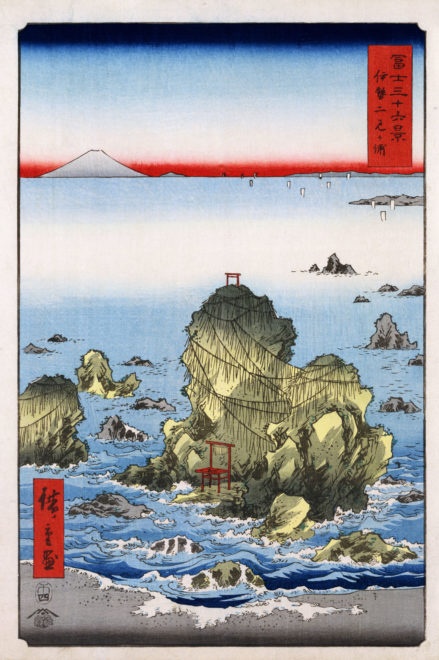

まず女性の後ろに描かれているのは、伊勢神宮の近くにある“二見ヶ浦(ふたみがうら)の夫婦岩”ごしに見る“日の出”です。

この海の沖合約700m先には猿田彦大神ゆかりの輿玉神石が静まり、常世の国といわれる海の彼方の理想郷から降臨する神の依り代であると言われてきました。夫婦岩はこの輿玉神石と日の出を拝む鳥居とみなされています。

この夫婦岩のある二見海岸には「二見興玉神社」があります。有名な伊勢神宮へ行く前には、この場所をお参りして穢れを落とし、浄化した心身で臨むのが、古来からの正式な参拝方法でした。

江戸時代には伊勢神宮への“お伊勢参り”へ詣でる人が数百万人単位でいたといいます。さぞこの夫婦岩をおめでたいと拝んだことでしょう。

安藤広重の浮世絵にもこの太陽が昇る日の出どきの“夫婦岩”が描かれており、この場所が大変な名所であり、当時の人々の信仰のほどが伺えます。

「金性の人」(下部分) 明治24年 画:歌川国貞(3世)都立中央図書館特別文庫室所蔵

また、上掲の床の絨毯に描かれている模様は大変目をひきますが、伊勢神宮の神紋である「花菱」に大変よく似ているように思えます。

さて次回、後編では“歌川国貞の画『金性の人』”の画面中央にある三幅の掛軸の絵からご紹介します。お楽しみに。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan