「理想の女性」にただ一つ欠けていたもの…源氏物語の正ヒロイン「紫の上」の憂鬱【上】

平安文学における最高峰の一つ『源氏物語(げんじものがたり)』。やんごとなきパーフェクト貴公子・光源氏(ひかるげんじ)が数多のヒロインたちと織りなす恋愛模様を描いた名作として、今なお多くのファンを惹きつけています。

言い換えると、光源氏は「美女と見れば片っ端から手を出していたプレイボーイ」な訳ですが、世間の風評とは裏腹に、彼の行動は終始一貫して「理想の女性像」を追い求める「一途さ」によるものでした。

そんな光源氏が生涯の伴侶として見つけたのが、物語の正ヒロイン「紫の上(むらさきのうえ。※以下、紫)」。いったい彼女がどんな生涯を送ったのか、今回はそれを(かなりざっくりながら)紹介したいと思います。

光源氏と出逢った孤独な少女紫は先帝(※)の皇子である兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)とその側室である按察使大納言女(あぜちだいなごんのむすめ)との間に生まれます。

(※)一般的に先帝と言うと「現時点から一代前の天皇陛下」を指しますが、『源氏物語』では特定(今上・桐壺帝の一代前)の天皇陛下お一人を指す名称と推定されています。

しかし、正室(北の方)からの圧力によって父とはめったに会えず、母も紫を産んですぐ亡くなってしまったため、母方の祖母(北山の尼君)に育てられました。

そんな暮らしが10年ほど続いたある日のこと。北山へ療養にやって来た光源氏(20歳前ごろ)は、紫に一目ぼれしてしまうのです。

「え?10代前半の少女or幼女に?」

「光源氏って、もしかしてロリコン(幼女趣味)?」

そう思うのも無理はありませんが、光源氏はロリコンよりもむしろマザコンで、彼は3歳の幼さで母・桐壺更衣(きりつぼのこうい。桐壺帝の側室)を亡くし、継母となった藤壺中宮(ふじつぼのちゅうぐう。桐壺帝の皇后)に、その面影を求めました。

どういう訳か藤壺中宮は桐壺更衣と瓜二つの生き写しだったそうで、年齢が近いこともあって大興奮した光源氏ですが、いくら大好き(むしろ相思相愛)でも母子の関係ですから、おいそれと手は出せません。

(※結局後で手を出してしまうのですが、そのエピソードはまた別の機会に)

元服して一人前の男性となった光源氏にとって、なおさら近づき難く、遠い存在となってしまった藤壺を想っては憂鬱な日々を過ごしていたところに出会ったのが紫でした。

実は兵部卿宮は藤壺の兄であり、その娘である紫は「藤壺の姪」……道理でそっくりな訳です。

「この娘を、ウチの養女にいただけないでしょうか!」

理想的な容姿を生まれ持った少女を手元に置いて「理想の女性」に育て上げ、将来は……そう目論んだ光源氏でしたが、北山の尼君は冗談だろうと相手にしません。

いくら先帝の孫娘とは言え、実の父親から養育放棄されたような後ろ盾のない女性を妻に迎えても、政略的・経済的なメリットはないからです(※そういう時代でした)。

(まさか、かの高名なるプレイボーイ・光源氏がロリコンな筈はなかろうし……)

藤壺中宮に対する密かな恋心など知る由もなく、適当に「また年頃になったら、改めて」とあしわられてしまいます。

「むむむ……」

ひとまずは引き下がった光源氏でしたが、やがて北山の尼君が亡くなると「兵部卿宮の元へ戻っても、幸せになれまい」という大義名分?の下、紫を拉致してしまったのです。

「紫の ひともと(一本)ゆゑに 武蔵野の

草はみな(皆)がら あはれとぞみる」

※詠み人知らず―『古今和歌集』より。【意訳】

紫草(むらさきぐさ)がただ一本生えているだけで

荒涼たる武蔵野(関東平野)の草原さえ美しく見える【さらに意訳】

ただ一人 あなたがいてくれるだけで

こんな荒んだ世界でさえ、生きる希望が見いだせる

母と死に別れ、憧れの女性と引き裂かれて絶望の淵にあった光源氏が見つけたただ一つの希望。そんな彼女は上記の歌にちなんで「紫の君」と呼ばれるようになったのです。

ちなみに、紫は「ゆかり」とも読めるため、藤壺中宮との「縁(ゆかり)」を保ち続けたい光源氏の思いも込められているそうで、後にその真意を覚ってしまった彼女を苦しめることになるのですが、今は大好きなお兄様と一緒に暮らせることを、無邪気に喜ぶばかりでした。

二人を襲う数々の試練かくして紫を連れて帰った光源氏は、さっそく彼女に「理想の女性」となるよう英才?教育を施しました。

もともと利発だった紫は、真綿が水を吸い込むように才智を備えて生来の美しさを健やかに伸ばしていく中、光源氏の正室・葵の上(あおいのうえ)が祟り殺されてしまいます。

葵の上は光源氏の従姉に当たり、本来なら春宮(とうぐう。皇太子殿下)妃になる筈だったのに臣下である光源氏に嫁いだためか、プライドが邪魔をして素直になれず、ようやく打ち解けたと思った矢先に死別。

「こんなことになるなら、いっそ冷淡なままの方がよかった……」

「そんなことを言ったら、奥様がおかわいそう。たとえ最期のひとときであっても、心から愛し合えることこそ、夫婦として何よりも尊いのですから」

まだあどけなさを残す少女でありながら、誰に対しても深く思いやりを持っていた紫の成長を慰めに喪の明けた光源氏は、紫の裳着(もぎ。女性の成人式)と共に彼女をパートナーに迎えたのでした。

「これからは比翼の鳥、連理の枝(※1,2)が如く生きて行こう」

「えぇ……」

両親から疎まれていた可憐な少女が、誰もが羨むパーフェクト貴公子に見初められ、二人は末永く幸せに……暮らせたら「めでたしめでたし」だったのですが、そうは作者が卸しません。

「理想の女性」をパートナーに迎えたはずの光源氏でしたが、その後も(紫が一番とは言え)ガールハントがやむことはなく、ついには春宮の側室・朧月夜(おぼろづきよ)の君にまで手を出してしまい、彼女が政敵の妹だったからさぁ大変。

「これは朝廷に対する謀叛ぞ!」

光源氏は一族に累が及ばぬよう、率先して都を離れ、須磨(現:兵庫県神戸市)の地に謹慎。愛妻同伴では反省の意思を示す説得力に欠けるため、とうぜん紫とは離れ離れに。

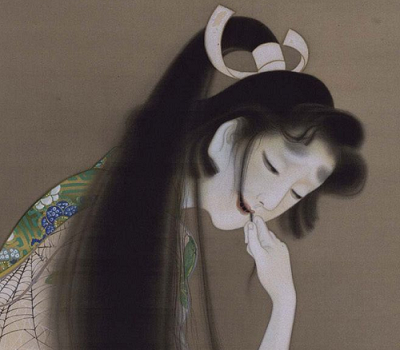

謹慎する光源氏。尾形月耕「源氏物語五十四帖 十二 須磨」より。

「どうかご無事で……」

悲しみに暮れる紫とは裏腹に、謹慎先でも明石の御方(あかしのおんかた)と懇ろになり、挙げ句は子供さえ作ってしまうのですから、光源氏ってのはつくづく懲りないヤツです。

その後、光源氏を失った京の都では不幸が相次いで混乱に陥ったため、その危急を救うべく華麗なカムバックを果たしました。

「もう二度と離れない……!」

須磨での浮気を咎めるよりも、再び会えたことの方がよほど嬉しい。波乱があってこそ盛り上がる二人の愛情はいよいよ深まり、これで今度こそハッピーエンド……と思いきや、作者はまだ試練を用意していたのです。

【続く】

(※1)比翼の鳥:一羽の身体に雌雄の両頭がついた伝説上の鳥で、互いに助け合わねば飛べないことから「夫婦のあるべき姿」とされました。

(※2)連理の枝:二本の木がくっついて一本となった状態、あるいは一度分かれた枝が再びつながった状態。こちらも生涯添い遂げる夫婦の喩えとされています。

※参考文献:

鈴木日出男 編『源氏物語ハンドブック―『源氏物語』のすべてがわかる小事典』三省堂、1998年3月

池田亀鑑『源氏物語入門』社会思想社、2001年4月

林田孝和ら編『源氏物語事典』大和書房、2002年5月

山本淳子『平安人の心で「源氏物語」を読む』朝日新聞出版社、2014年6月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan