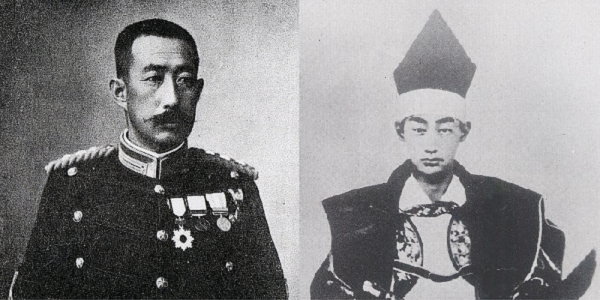

父の期待が重すぎた?明治時代、会津藩再興を託された松平容大のエピソード

幕末最大級の悲劇と言えば、戊辰戦争(慶応4・1868年1月~明治2・1869年5月)で朝敵の汚名を着せられ、新政府軍に滅ぼされてしまった会津藩(あいづはん)のエピソード。

埋葬禁止は誤解だった?幕末、戊辰戦争に散った会津藩士の埋葬を命じる史料が発見!明治元年(1868年)9月22日、降伏した元藩主の松平容保(まつだいら かたもり)らは江戸へ護送されて謹慎、そのまま歴史の表舞台から姿を消すかと思われました。

しかし会津の命脈はまだ尽きておらず、明治2年(1869年)11月、明治政府は松平家の再興を許したのです。

今回はそんな会津藩再興の期待をかけられた松平容大(まつだいら かたはる)のエピソードを紹介したいと思います。

生まれて間もなく藩主となるも……松平容大は明治2年(1869年)6月3日、松平容保の庶子(側室・佐久の子)として江戸で生まれました。

幼名は慶三郎(けいさぶろう)。生まれて間もない11月4日、明治政府から陸奥国(現:青森県。ここでは主に下北半島)3万石の大名に封ぜられます。

これが後世に言う斗南藩(となみはん)で、その語源は「北斗七星より南はみな帝の治める地(北斗以南皆帝州)=ここは北の果て」という漢詩からとったとか、あるいは「南=薩摩や長州の新政府と斗(戦)う」リベンジの意志を示したなど諸説あるようです。

実際のところは「外南部(そとなんぶ。南部藩領の外れ)」を略してカッコいい斗の字を当てたと言います(漢詩説は出典がなく、藩士・秋月悌次郎の詠んだ漢詩が元ネタとも)。

ただし父・容保は罪人扱いのため同行できず、明治3年(1870年)5月15日、知藩事(※藩主から知事への過渡期的な役職。藩知事とも)の辞令が下った容大は、母と共に五戸(現:青森県五戸町)へ移住しました。

明治4年(1871年)には容保も斗南藩へ預け替え(身柄の預かり先を変更。ここでは実質的な解放)となって陸奥国へ移住、家族と1年ぶりの再会を果たします。

しかし、同年7月の廃藩置県によって斗南藩が廃止。斗南県になると、容大は罷免されてしまいました。それまでのお飾りでよかった藩主・藩知事とは異なり、県政の実務能力を要求されたためでしょう。

陸奥国にいる理由もなくなったため、松平一家は東京府(江戸)へ帰還。かくして容大は、満2歳1ヶ月にして1年9か月の為政者人生に幕を下ろしたのでした。

周囲の期待が重すぎた反動?で……さて、藩という制度がなくなった以上は会津藩の再興も潰えてしまった訳ですが、それでもやはり「会津の殿様」に返り咲くことを諦め切れなかった両親をはじめ旧会津藩士らは、容大に一縷の望みをかけます。

とは言うものの、もはや存在しない制度にすがりついたところで虚しいばかり、周囲の期待が重すぎた反動からか、容大は成長するにつれ非行が目立つようになったようです。

「バカじゃねーの?いくら俺個人が努力したって、無理なモノは無理なんだよ!」

学習院の一角。かつて容大もここで学んだのだろうか(イメージ)

父や元家臣らも手がつけられない問題児となってしまった容大は、明治20年(1887年)に学習院を退学。校則違反とのことですが、後に華族(※)の品位を汚したとして処分されかけているあたり、よほどのことをやらかしたのでしょう。

(※)旧大名家や公家に対する身分で、明治17年(1884年)に制定。容大は子爵に叙せられています。

「これは少し、教育の厳しいところへ入れねば直らぬやも知れぬ」

今度は同志社英学校へ入学しますが、ここでも不始末によって退学させられかけますが、会津出身の補育役・兼子重光(かねこ しげみつ)らが嘆願したため、辛うじて免れたそうです。

以来、父親の言うことさえ聞く耳持たなかった容大も、少しは心動かされたのか、重光の忠言だけは聞くようになります。

しかし、結局は同志社英学校も自分で退学してしまい、けっきょく明治26年(1893年)、現在の早稲田大学に当たる東京専門学校を卒業したのでした。

陸軍将校、貴族院議員として「もう敷かれたレールを走るのは御免だ!俺は自分の意志で人生を切り拓く!」

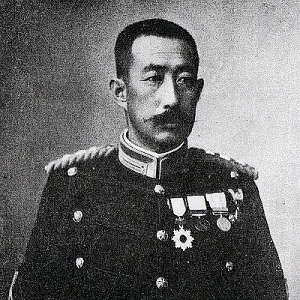

一念発起した容大は卒業後、志願兵として帝国陸軍に入営。日清戦争(明治27・1894年~同28・1895年)に参加、少尉に任官しました。

陸軍当局としても、元(しかも幼少時のお飾り)とは言え藩主や藩知事だった華族を兵卒として扱う訳には行かなかったのでしょう。やがて騎兵大尉にまで昇任し、軍役をまっとうします。

【参考:陸軍の階級制度】

二等兵⇒一等兵⇒上等兵⇒兵長(ここまでが兵)⇒伍長⇒軍曹⇒曹長(ここまでが下士官)⇒准尉⇒少尉⇒中尉⇒大尉(以下略)

その後、どういう理由によってかは不明ながら生活に困ったらしく、明治35年(1902年)に明治天皇から現金を支給されたそうですが、もしかしたら、不良時代の悪癖が抜けておらず、つい浪費してしまったのかも知れません。

最後は明治39年(1906年)、貴族院議員に選ばれて亡くなる明治43年(1910年)までの4年間、在任したのでした。享年41歳。

死後は存誠霊神(そんせいれいじん)の神号で福島県会津若松市の院内御廟(いんないごびょう。歴代会津藩主の霊廟)に祀られ、今も会津の民を見守っています。

※参考文献:

葛西富夫『会津・斗南藩史』東洋書院、1992年12月

小桧山六郎ら編『幕末・会津藩士銘々伝』新人物往来社、2004年6月

綱淵謙錠 編『松平容保のすべて』新人物往来社、1984年11月

星亮一『斗南藩-「朝敵」会津藩士たちの苦難と再起』中公新書、2018年7月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan