まるで大晦日のハロウィン!浮世絵にも描かれた都内に伝わる奇祭「狐の行列」とは?

王子で大晦日から元旦に行われる奇祭「狐の行列」は都心にいながら、日本の民間伝承を味わうことができる祭礼です。

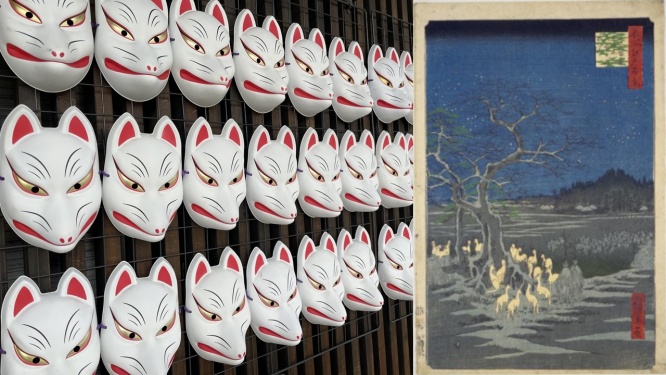

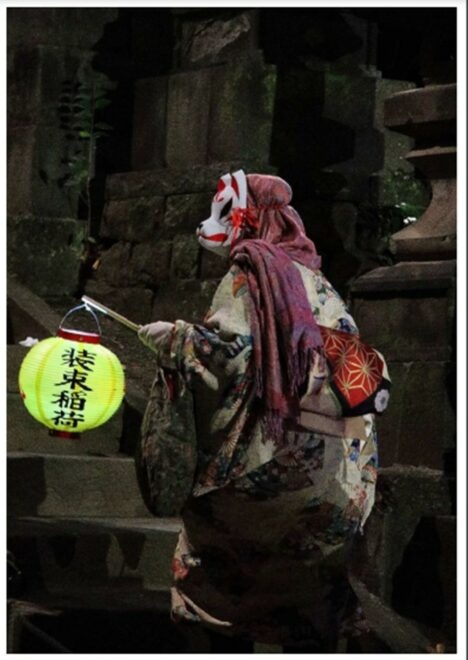

「狐の行列」は大晦日に装束稲荷神社の前でかがり火を焚きながら年を越し、その後、狐面を被った一団が装束稲荷神社から王子稲荷神社まで行列を組んで練り歩きます。

その様子はとてもインパクトがあって、さながら「大晦日のハロウィン」のような感じを受けます。ハロウィンが古代ケルト民族が収穫を祝った祭礼が起源であるように、「狐の行列」も農事祭礼が元となっています。

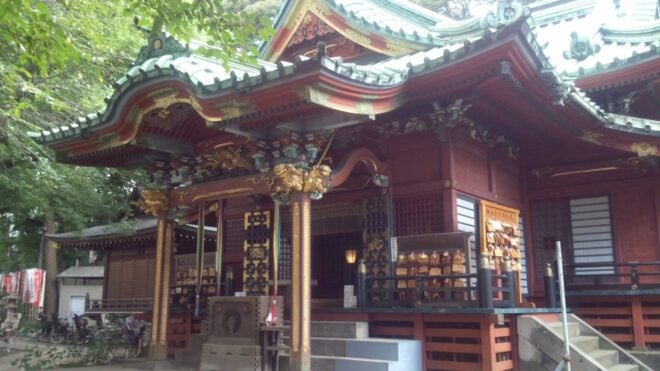

王子に鎮座する「王子稲荷神社」は妻恋神社と並び関東の稲荷社の総司とされており、創建は平安時代に始まる大変歴史ある神社です。稲荷神は日本全国にも3万社以上とも言われるほど、日本人には馴染みの深い農耕の神で、古来から多くの人々から信仰され、各地に勧請されるようになります。

関東地方においては、王子稲荷神社が稲荷社の中でトップの格付けでした。

江戸時代、王子は江戸近郊の農村地帯。名所・飛鳥山では桜や虫聴きといった行楽が楽しめるような場所でした。かの渋沢栄一も飛鳥山に別邸を構えていることから、とても長閑な地であったと想像できます。

さて、そんな野趣ある王子ですが、大晦日になると関東の稲荷から狐が集まってくるのだとか…

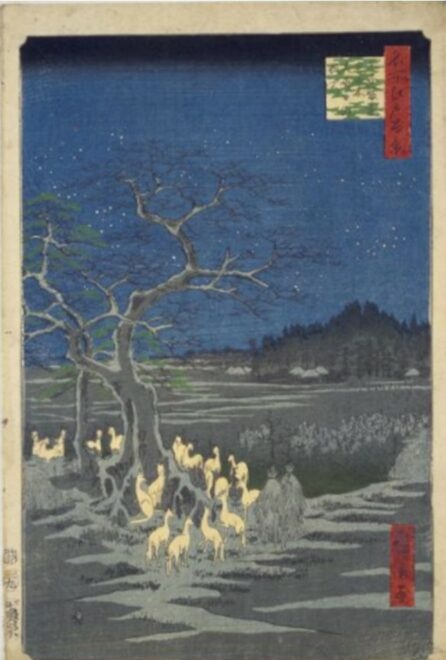

狐たちは王子稲荷神社の近くにあった榎の木に集合すると、この木を高く飛んだ順番に装束に着替え王子稲荷神社に参内しました。上図は歌川広重が「名所江戸百景」の「王子装束ゑの木大晦日の狐火」で、その様子を作品に残しています。

榎の木の周りに集まっている狐の口からは狐火が発せられています。王子の人々はこの狐火の数を見て翌年の収穫の豊凶を占ったと言います。

日本には収穫に関わる祭礼は数多くありますが、その多くは土地の神様に雨乞いや豊作等を祈願するという形態が多くあります。それに対し、王子の「狐の行列」は「狐に代参させる」という伝承が元となっています。

東京都心部では伝統的な行事が消滅、縮小していく中、狐の行列は平成5年(1993)に王子の民間伝承を後世に伝えるべく始められました。昨年はコロナの影響で中止となってしまいましたが、今年はまた王子の街を狐たちが集まる姿が帰ってきてほしいと願います。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan