奈良の大仏の鋳造と繋がりがあると言われている香春岳の魅力と異様さ

「香春岳(かわらだけ)は異様な山である。けっして高い山ではないが、そのあたえる印象が異様なのだ。」ーー五木寛之(1932〜)の長編ロマン小説、『青春の門 筑豊篇』(1970年)の有名な冒頭部分だ。

五木は香春岳のことを「なぜかこちらの気持に強く突き刺さってくる奇怪な魅力」とたたえ、「いやでもふりかえってみずにはいられないような何かがからみあって」いると描写した。しかし、香春岳は福岡県中央部〜北東部に広がる、かつて石炭産業で興隆を極めた「筑豊」のシンボルでもあり、「香春岳」に対して、何をもって五木は「異様」と言っているのか。

■香春岳の異様さと魅力とは

一つは、「標高にくらべて、実際よりもはるかに巨大な感じをうけるのは、平野部からいきなり急角度でそびえたっている」点。そして一ノ岳がセメント原石採集のために、「中腹から、みにくく切りとられて、牡蠣(かき)色の地肌が残酷な感じで露出している」こと。更に戦国時代には「鬼ヶ城」と呼ばれた難攻不落の山城・香春岳城が存在したことを挙げている。五木が言う「異様」の要因とは直接的な関係はないかもしれないが、実は香春岳は「石炭」ではなく、古くは奈良時代に遡り、昭和30(1955)年代前後まで、銅の産地でもあったのだ。

■香春岳の由来や伝説、そして銅との関係性

「香春岳」は、南側の一ノ岳から北側の三の岳までの距離は東西およそ0.1〜1.2km、南北およそ35kmの起伏が大きな地形から構成されるが、標高は南側にある一ノ岳がセメント採掘以前は491m、中央の二ノ岳は471m、北側にある三の岳が509mの連峰から成る。

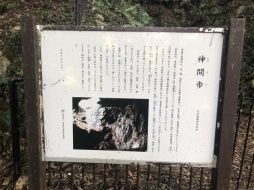

そして「香春」とは、『豊前国(現・福岡県東部)風土記』(733年前後成立か)によると、昔、田河(現・福岡県田川郡香春町)の鹿春(かはる)の郷に清らかな川が流れていた。そのため、清河原(きよかわら)の村と呼ばれていた。そこに新羅国の神が渡ってきて、この河原を気に入って、住み着いた。そのことから、その神のことを鹿春の神と呼ぶようになったという。しかも『風土記』には、二ノ岳で銅が採れるという記述もある。現在も地名・JR日田彦山(ひたひこさん)線の駅名として残る、古代からの官営施設であった「採銅所(さいどうしょ)」駅から徒歩20分ほどのところに、「神間歩(かんまぶ、「まぶ」は坑道のこと)」と呼ばれる坑口跡が残っている他、香春岳山中、周辺には、多くの銅山跡が存在する。

しかも『万葉集』(759年前後似成立)第9巻1767に「豊国(とよくに)の香春(かはる)は吾宅(わぎへ)紐児(ひものこ)にいつがり居れば香春は吾家」と詠まれた。「香春」とは、古代朝鮮語で「険しい山」を意味する「カパル」、または「銅」を意味する「カリ」「クリ」が転訛した可能性があるという説もある。

■香春岳の銅がどれほど重宝されていたか

以上から、「昔」の新羅系渡来人による、当時の日本人からすると「神業」的な銅の「取り扱い」、すなわち、鉱脈発見〜掘削〜採集〜選別〜精錬〜鋳造といった一連の作業が行われていたことが推察される。しかもここで採れた銅は、豊前国の主要な「産物」だった。例えば『続日本紀』(997年成立)によると、和銅3(710)年正月15日に、大宰府(政庁)が銅銭(和同開珎か)を朝廷に献じた。更に『東大寺要録』(醍醐寺本)(1106年)に記された、いわゆる「奈良の大仏」の鋳造に使われたという「西海(さいかい=今日の九州地方)之銅」は、香春岳産の銅という説がある。しかも『日本三代実録』(901年)に、仁和元(885)年3月に、太政官(だいじょうかん。当時の最高機関)より、豊前国の民の採鉱技術が拙いため、長登(ながのぼり)銅山を擁した長門国(現・山口県西部)に対して、技術者を派遣するよう命じたという記述から、香春岳を含む豊前国における採銅が国家レベルの事業だったことが伺い知れる。それゆえその産出量は、『延喜式』(927年)の延喜5(905)年に、豊前国と長門国に朝廷から、銅2500斤余(約1675kg)の献納を命じられたという記載から、多くの銅を産出していたことが伺い知れる。

このような香春岳産の銅と奈良の大仏との深い関連を物語ることとして、神間歩近くの「清祀(せいし)殿」の存在がある。現在の建物は明治13(1880)年に建立されたものだが、社伝によると、養老4(720)年に清祀殿において、初めて銅の鋳造がなされた。更に銅採掘の前に潔斎・斎戒して、その銅を建物中央に設けられていた鍛冶床で精錬加工して御神鏡をつくり、大分県の宇佐神宮に献納していたという。しかもその宇佐神宮だが、実は東大寺の大仏建立に大きな力を及ぼしていたのだ。

■東大寺の大仏建立との関係性

天平12(740)年2月、聖武天皇(701〜756)は難波に行幸した際、河内国大県郡(現・大阪府柏原市)に所在した智識寺(ちしきじ)の盧遮那仏(るしゃなぶつ)を拝し、大仏造立を思い立った。しかしあまりの大事業であるため、それを心のうちに秘めていた。すると奈良の都からはるか遠く離れた豊前国の宇佐八幡が、「天神地祇を率い、誘って、必ず成就させよう」と託宣を下した。それに感動した聖武天皇は、大仏造立を決意したという。その後、天平勝宝元(749)年10月24日、大仏が完成した。するとその翌月、宇佐八幡が東大寺の大仏を礼拝したいと託宣を下し、12月に平城京に入った。その際、孝謙天皇(718〜770)、聖武太上天皇・光明皇太后(701〜760)、そして文官たちが参集し、僧侶5000人が読経する、盛大な儀式が行われたという。それは単に宇佐八幡の「神威」への敬意のみならず、先に述べた「西海之銅」そのものや、「銅」の取り扱いに長けた当時の新羅系渡来人たちへの感謝を込めたものだったのではないか、と考えられている。

■最澄との関係性

更には、天台宗並びに比叡山延暦寺を開いた高僧・最澄(766または767〜822)にまつわる伝承もある。最澄が延暦22(803)年に、筑紫(現・福岡県)の地で入唐渡海を待っていた折、香春岳の麓に滞在した。その夜の夢に異国の僧が現れ、着ていた衣を開いた。すると、左半身は人に似ているが、右半身は石のようだった。その僧は最澄に、「自分は香春の神だが、願わくは大悲を垂れ、業道(ごうどう)に苦しんでいる自分を救って欲しい。もしも自分の苦患が取り除かれたら、あなたの求法を助け、昼夜守護するだろう」と告げた。翌朝、最澄が香春岳を眺めたところ、右脇は崩れた岩石が重なって草木が1本もなく、昨夜の夢の僧の左半身のようだった。そこで最澄は法華院を建て、香春神のために法華経を講じることにした。しばらくすると、山の崩れていた場所に草木が生え、年を追うごとに茂ってきた。村人たちはその様子にとても驚き、喜んだという。当時の法華院は廃れることなく、今日では、地域の人々に梅の名所として親しまれている神宮院という名で存続している。

■香春岳のいま

五木寛之は「異様」に削り取られた一ノ岳のことを、「かつて筑豊に存在したいまはなき幻」の名山として、伝説のように語られる日がやってくるのかもしれない」と書き記していたが、とりあえず2021年現在の香春岳の一の岳は、完全に姿を消してしまってはいない。

純度の高い化学成分を持ち、炭酸カルシウムの含有量は98%であるにもかかわらず、マグネシア含有量が極めて少ない、良質の石灰岩を含む地質だったがゆえに、昭和9(1934)年に浅野セメント香春工場が完成し、北九州工業地帯に石灰が送られるようになってから、頭部をみにくく削り取られ続けた現状を、最澄に夢枕で訴えた、半身が石だった香春神は、昭和〜平成〜令和の今に至るまで、一体、どのように捉え続けてきたのだろうか。誰かの夢枕に立ち続けていたのかもしれないが、最澄のように訴えを受けとめ、読経を続けてくれることはなく、疲れていたのか…変な夢を見た…と、無視され続けていたのかもしれない。

■最後に…

将来、自治体や市民団体の手によって、地域再生や観光振興、そして自然破壊への反省、地球環境への配慮を考えさせる「場所」として、大量の盛り土を一ノ岳に運び、植林し、かつての一の岳を再現・復興しようとする試みがなされる可能性もある。しかしそれはそれで、とても「立派」なことではあるが、失われた一ノ岳そのものが取り戻せるわけではない。人間の側の「自己満足」や「おごり」が垣間見える。それゆえ、五木が指摘した「いやでもふりかえってみずにはいられないような何か」を持つ「異様さ」は、香春岳からは、決して払拭されることはないのだ。

■参考資料

■国書刊行会(編)『続々群書類従 第11』1969/1978年 続群書類従完成会

■五木寛之『改訂新版 青春の門 筑豊篇』1970/1972/1989/2020年 講談社

■松本徰夫・小川留太郎(編)『鉱物採集の旅 九州北部編』1975年 築地書館

■武田祐吉・佐藤謙三(訓読)『訓読 日本三代実録』1986年 臨川書店

■相賀徹夫(編)『日本大百科全書 16 て〜とく』1987/1988年 小学館

■国史大辞典編集委員会(編)『国史大辞典 第10巻 と〜にそ』1989/1992年 吉川弘文館

■香春町教育委員会(編)『香春岳 埋蔵文化財調査報告と自然』1992年 香春町教育委員会

■宇治谷孟『続日本紀 上 全現代語訳』1992/2011年 講談社

■田村圓澄「香春神社」谷川健一(編)『日本の神々 神社と聖地(1)』2000年(248−254頁)白水社

■香春町教育委員会(編)『香春町史 上巻』2001年 香春町

■香春町教育委員会(編)『香春町史 下巻』2001年 香春町

■泊勝美「豊前国の古代における新羅系文化」九州の中の朝鮮文化を考える会(編)『九州の中の朝鮮 歩いて知る朝鮮と日本の歴史』2002年(23−28頁)明石書店

■香春町郷土史会(編)『郷土史誌 かわら 第56集 香春町歴史探訪 −知的な散歩のために』2003年 香春町教育委員会

■福田勝南「新たに見つかった金、銅山について」香春町郷土史会(編)『郷土史誌 かわら』第58集 2004年(16−24頁)香春町教育委員会

■香春町史編纂委員会「採銅所金山(かなやま)聞き書き」香春町郷土史会(編)『郷土史誌 かわら』第60集 2005年(102−126頁)香春町教育委員会

■有限会社平凡社地方資料センター(編)『日本歴史地名大系 41 福岡県の地名』2004年 平凡社

■福田勝南「地下資源の開発 採銅所を中心とする香春の金山と呼野金」村上利男・半田隆夫(監修)『図説 田川・京築の歴史』2006年(118−119頁)郷土出版社

■香春町教育委員会(編)『歴史と伝統の町 香春町文化財ガイドブック』2011年 香春町教育委員会

■「香春町・神宮院 高座石寺のご案内」『たがわネット 田川まるごと博物館』2015年2月26日

■熊谷信孝『香春岳自然誌』2016年 海鳥社

■五十嵐賢・日野和道・内田益充・林田正道(編)『分県登山ガイド 39 福岡県の山』2016年 山と渓谷社

■野村憲一「宇佐八幡・八幡信仰と田川」ふるさと文化誌編纂委員会(編)『ふるさと文化誌 第5号 田川の里物語』2017年(17−18頁)福岡県文化団体連合会

■加藤謙吉・関和彦・遠山美都男・仁藤敦史・前之園亮一(編)『日本古代史地名辞典 普及版』2018年 雄山閣

■全国歴史教育研究協議会(編)『改訂版 日本史用語集』2018/2019年 山川出版社

■「特別展示『東大寺要録』」『東大寺総合文化センター』

■「香春町」『福岡県町村会』

■「香春町の紹介」『福岡県香春町』

■「街道をゆく 筑豊版」『筑豊百景』