チンドン屋って知ってる?江戸時代に始まり今も再評価が進む貴重な商業文化 (2/4ページ)

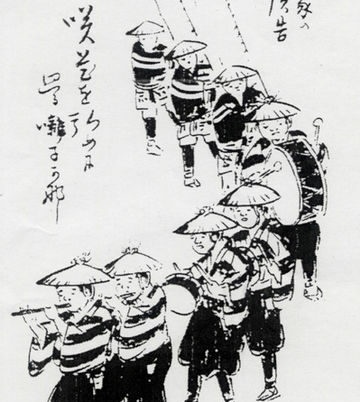

広目家の広告 鈴木春風(1851 – 1913)の写本『世渡風俗図会』より(Wikipediaより)

楽隊が加わったことで、その後のチンドン屋のスタイルにさらに近づいていきます。

明治時代~昭和初期のチンドン屋明治中期には広目屋の宣伝方法が大阪に伝わり、東西屋も楽隊を取り入れるようになりました。

サンドイッチマンと呼ばれる、大きな広告を体の前後に背負って街を歩く宣伝方法も、この頃に本格的に登場しています。このような状況の中、東西屋と広目屋は全盛期を迎えました。

しかし1907年頃になると活動写真がブームになり、宣伝広告は写真を使った新聞が主流になります。路上広告は一気に下火になってしまいました。

都市部での仕事を失った東西屋と広目屋は地方に行き、鉦と太鼓を鳴らしながら4~5人の編成で町を回る行商を行うようになります。