坂東武者も平和ボケ?新調した鎧をネズミにかじられ…『吾妻鏡』が伝える吾妻四郎助光のエピソード【鎌倉殿の13人】

大東亜戦争に敗れて77年。以来、日本はこれといった戦火に巻き込まれることなく過ごしてきました。

戦争がないのは何よりなのですが、平和に慣れ過ぎてしまった人々が安全保障に対する危機感を失い、いわゆる「平和ボケ」なんて言われ出したのはいつからでしょうか。

もう半世紀以上も経っているので無理もない……と思いきや、鎌倉時代の武士たちにも「平和ボケ」してしまった人々がいたようです。

今回は鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』より、とある御家人のエピソードを紹介したいと思います。

新調した鎧をネズミにかじられ……その日は晴れ。本日の議題は「鶴岡八幡宮の放生会(ほうじょうえ。夏のメインイベント)で、護衛スタッフ(御家人たち)のドタキャンが多すぎる件」。

鶴岡八幡宮の放生会。捕らえた生き物を解放することで功徳を積むとされる(そもそも捕らえないのが一番の功徳と思うが……)。月岡芳年筆

鎌倉殿ひいては八幡大菩薩にご奉仕できる武士として最高峰の名誉であるにもかかわらず、何と言う体たらくでしょうか。

(名誉な反面、御家人たちにとっては負担が大きいため、中には敬遠する者も少なからずいたのです)

さすがにこれは何とかしなくちゃ……北条義時(ほうじょう よしとき)・北条時房(ときふさ)・大江広元(おおえ ひろもと)・三善康信(みよし やすのぶ)・二階堂行光(にかいどう ゆきみつ。行政の子)が緊急ミーティングを開きました。

「……で、連中は何と言い訳を?」

「アイツは身内の不幸で喪中、ソイツは体調不良……まったくドイツもコイツも、神事を何と心得てやがるんだ!」

「ん、吾妻四郎(あづま しろう。助光)は?特に理由もなく欠席したのか?」

「「「ふざけやがって!」」」

という訳で、さっそく吾妻助光を呼び出して訊問します。

「おーおー吾妻の。てめぇハレの神事をバックレたぁ、大したご身分だなぁオイ?」

「そもそも昨日今日の新参じゃねぇンだから、若ぇ連中に示しがつかねぇべ!」

重鎮たちに責められて、吾妻助光は謝るよりありませんでした。

「すいやせん。実は今回鎧を新調したンですが、これがネズミにかじられちまいまして……それで欠席したンでさァ」

気の利いた言い訳(あるいはウケ狙いのジョーク?)を用意したつもりだったのでしょうが、これが二階堂行光らの怒りを煽ってしまいます。

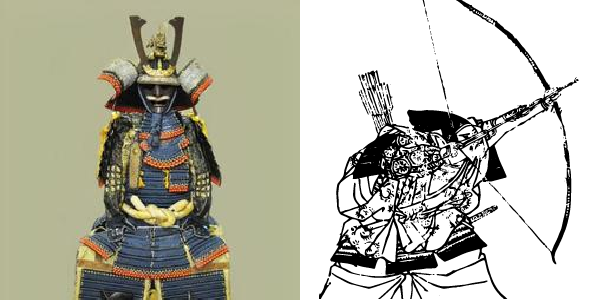

新調した甲冑。しかしどんなに立派でも、主君にご奉公できなければ意味がない(イメージ)

「何、鎧を新調したのか?バカかてめぇは!しかもネズミに食われたって、日頃どんだけメンテナンスさぼってンだ!」

「あのな。護衛ってのは鎌倉殿をお護り奉るために存在するんであって、てめぇ自身のファッションなんざァどうでもいいンだよ!」

「むしろ歴戦をくぐり抜けてボロボロな甲冑の方が、着ている本人の実力や先祖代々忠義を尽くしてきたステイタスを示せるってもンじゃねぇのか?」

「鎧がないから御所をお護りできない?武士のくせに日ごろ鎧の予備すら用意しとらんのか!何ならたとえ裸であっても主君をお護りする方が優先だろうが!」

「そもそも鎧の予備も用意できないようなヤツが、鎧を新調なんて背伸びをするんじゃない!八幡様の神事は毎年あるが、てめぇその都度新調する気か?そりゃカネも貯まらんわ!」

まったく、御家人としての心得がなっておらぬ……評議の結果、吾妻助光は出仕に及ばぬと叩き出されてしまったのでした。

終わりに晴。放生會御出之時申障之輩事。相州。武州。廣元朝臣。善信。行光等參會。有其沙汰之處。或輕服。或病痾云々。而随兵之中。吾妻四郎助光無其故不參之間。以行光被仰云。助光雖非指大名。常爲累家之勇士。被召加之訖。不存面目乎。臨其期不參。所存如何者。助光謝申云。依爲晴儀。所用意之鎧。爲鼠被損之間。失度申障云々。重仰云。依晴儀稱用意者。若新造鎧歟。太不可然。随兵者非可餝行粧。只爲警衛也。因茲。右大將軍御時。譜代武士可必候此役之由。所被定也。武勇之輩。兼爭不帶鎧一領焉。世上狼唳者不圖而出來。何閣重代兵具。可用輕色新物哉。且累祖之鎧等似無相傳之詮。就中恒例神事也。毎度於令新造者。背儉約儀者歟。向後諸人可守此儀者。助光者所被止出仕也。

※『吾妻鏡』建永2年(1207年)8月17日条

あらら、可哀想に……不覚悟により御家人をクビになってしまった吾妻助光。歴戦の勇士であってもこの有様ですから、少なからぬ者が似たような状態だったのかも知れません。

つい一昨年(元久2・1205年)に畠山重忠の乱があったばかりと言うのに……まさに喉元過ぎればというヤツでしょうか。

ちなみにこの吾妻助光、その年の暮れに御家人復帰を果たしました。得意の弓で名誉を回復したのです(よかったよかった)。

その後も建暦3年(1213年)に和田合戦が勃発するまで、鎌倉にはしばらく(表面的な)平和が続きました。

治にあって乱を忘れず。今ある平和は当たり前のものではなく、絶えず努力によって守り抜く必要があることを、今回のエピソードは訴えているようです。

※参考文献:

五味文彦ら編『現代語訳 吾妻鏡 7頼家と実朝』吉川弘文館、2009年11月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan