朝ドラ「らんまん」で田中哲司演じる徳永助教授のモデル!日本植物学の発展に尽力した松村任三の生涯③

前回の記事はこちら

東京開成学校を去った任三に、思いがけない出会いがありました。

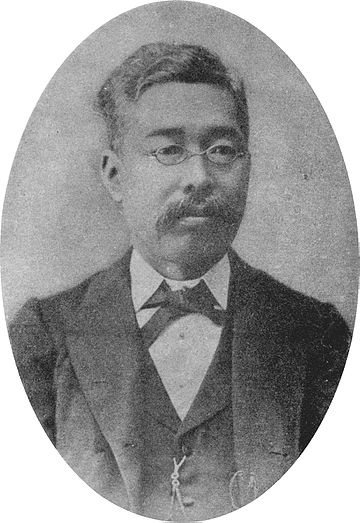

留学帰りで東京開成学校の教授であった矢田部良吉が助手になるように声をかけてきたのです。実はこの矢田部良吉、朝ドラの田邊教授のモデルとなった人物でした。

明治10(1877)年、任三は東京大学小石川植物園に就職。同時に矢田部良吉の助手として働き始めます。

法学を専攻していた任三ですが、このときから植物学だけでなく、他の学問とも触れ合うこととなります。

同年6月には、東京大学法理文学部教授となる、エドワード・S・モースのもとで大森貝塚の発掘に従事。これは日本における初めての発掘調査でした。

明治15(1882)年には、東京植物学会の設立にも奔走。矢田部の腹心として活動しています。

翌明治16(1883)年には、東京大学の助教授に就任。同年に『植物採集及び乾腊法』を発表するなど、植物学者として歩みを確実にしていました。

牧野富太郎との出会い

牧野富太郎との出会い

植物学に携わる任三にとって、人生を変える出会いが訪れます。

明治17(1884)年、任三は『日本植物学名彙』と『琉球植物説』を発表するなど植物学界の中でも注目される存在となっていました。

そんな中、改組された帝国大学理科大学(東京大学理学部)の植物学教室に牧野富太郎が在野の研究者として出入りを許されています。

朝ドラでは、主人公の出入りに徳永助教授が反対するシーンがありましたね。実際のところはわかりませんが、やがて任三は牧野と深く関わることとなります。

牧野富太郎。「日本植物学の父」とされる牧野の裏には、任三の支えがあった。

ドイツ留学で植物学を専門的に学ぶかつては法学を学んでいた任三ですが、専門的に植物学を学ぶため、新天地に飛び込む決意をします。

朝ドラでは田邊教授が徳永助教授に対して「さっさと留学しておいで」と言い放つシーンがありました。

実際にモデルとなった松村任三は、明治18(1885)年にドイツ留学に出発しています。

翌明治19(1886)年、任三はバイエルン王国のウルツブルグ大学で、ユリウス・フォン・ザックス教授に師事。植物生理学を学びます。

明治20(1887)年には、バーデン国ハイデルブルグ大学へ転学。エルンスト・ぷフィッツァー教授に植物分類学を学ぶなど、本場の知識を導入するべく努力していました。

明治21(1888)年、任三は帰国。再び東京大学理科大学助教授に就任して後進の育成にあたります。

翌明治22(1889)年に教授へと昇格。師である矢田部良吉に追いつくほどの出世ぶりでした。

ドイツ留学は、任三の植物学者としての地位を盤石なものとしていく。

交錯する運命!矢田部良吉と牧野富太郎との関わりとは…?

やがて任三にとって苦渋の決断をする時が訪れます。

明治23(1890)年、牧野富太郎の植物学教室の出入り禁止を発表。大学の資料の扱いや新種の発表を独断した、という理由だったそうです。

禁止命令は矢田部が中心になってなされたようで、むしろ任三は消極的だったと考えられます。

任三はむしろ牧野を高く評価しており、問題行動に目を光らせてはいましたが、協力的な側面もありました。

明治24(1891)年、任三は理学博士の学位を授与。研究者としての地位を確立します。

しかし同年、師の矢田部良吉が非職(停職)処分を東京大学から下されてしまいます。

理由については、東京大学学長との対立や、矢田部による周囲との軋轢が起因したとされています。

明治24(1891)年、任三は矢田部に代わって主任教授に就任。植物学の研究者の中心的存在となります。

明治26(1893)年、在野にあった牧野富太郎を助手に任命。植物学の研究者として迎え入れました。

その後、任三は牧野とは植物の命名をめぐって対立するなど、大学を追い出そうと画策することもあったようです。ドラマではその辺をモデルにしていると考えられます。

しかし牧野はその後、東京大学に留任。最終的には理学博士となっており、任三の影日向の支えがあった?ことは想像に難くありません。

矢田部良吉。日本植物学界をリードした存在だったが、周囲との軋轢が絶えなかった…

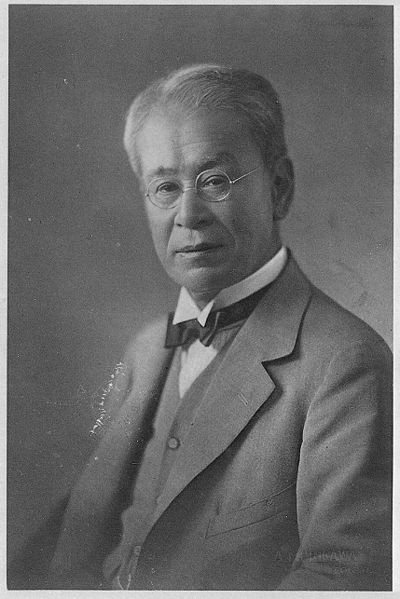

世界的な植物学者としての松村任三松村任三は、日本だけでなく世界的な植物学者として存在感を示していました。

明治30(1891)年、東京帝国大学附属小石川植物園の初代園長に就任。同年の『中等植物教科書』をはじめ、多くの植物学関連の書籍を発表し続けていきます。

明治39(1906)年には、欧米視察に出向。スコットランドのアバディーン大学創立400年祭に東京帝国大学代表として出席して名誉博士号を与えられています。

日本国のみならず、世界的な植物学者の1人として、松村任三の業績は周囲から認められていました。

翌明治40(1907)年、任三は明治天皇に御進講。題を「サボテンの種類について」として講義を行なっています。

大正元(1912)年には、『帝国植物名鑑』が完成。日本の植物を網羅した総合目録と言えるほどの書籍でした。

先に矢田部良吉と牧野富太郎を挙げましたが、松村任三も決して彼らに引けをとっていません。むしろ業績では肩を並べるか、超えるほどのものを残していたと言えるかも知れませんね。

大正4(1915)年、今度は大正天皇の御前において「熱帯有用植物について」と題して御進講を果たしました。

この時点で、任三が植物学の権威的存在として認識されていたことは間違いないようです。

しかし任三にとって、残した学問における業績は植物学だけではありませんでした。

大正10(1921)年、個々の字を扱った『溯源語彙』を発表。かつての漢学的素養を発揮しています。

翌大正11(1922)年には、東京帝国大学を退官。以降は名誉教授として活動を続けていきます。

昭和3(1928)年5月4日、東京本郷の自宅で脳溢血のため逝去。享年72。墓所は故郷の赤塚墓地にあります。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan