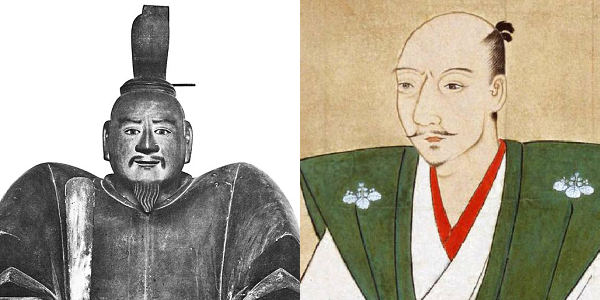

織田信長に追放される足利義昭の悪あがき「槇島城の合戦」とは【どうする家康 外伝】

元亀4年(1573年)7月18日。槇島城(京都府宇治市)に立て籠もっていた足利義昭が、奮戦のすえ織田信長に降伏しました。

ここに足利尊氏いらい二百数十年にわたって存続した室町幕府は滅亡の時を迎えます(異説あり)。

室町幕府にとって最後の戦いであった槇島城の籠城戦。果たしてどんな激闘が繰り広げられたのでしょうか。今回は『信長公記』を中心に調べていきたいと思います。

7月3日~7日、まずは軽く前哨戦

七月三日 公方様又御敵之御色を立られ御構尓ハ(には) 日野殿 藤宰相殿 伊勢守殿 三淵大和守 被置(おかれ)真木島尓至て御座を被移候之由(うつされそうろうのよし)注進在之則

※『信長公記』巻之六(七)「公方様真木島に至て御退座の事」

【意訳】7月3日、公方様(足利義昭)がまたしても挙兵されたという。去年に引き続き、まったく懲りないことである。

京都の二条御所を日野輝資(てるすけ)・藤宰相(とうのさいしょう)・伊勢貞興(さだおき)・三淵藤英(みつぶち ふじひで)らに守らせ、自身は槇島城へ立て籠もったとのこと。

七月六日 信長公 彼大船尓めされ雖風吹候(かぜふきそうろうといえども)坂本口へ推付(おっつけ)御渡海也(おわたりなり)其日ハ坂本に御泊

※『信長公記』巻之六(七)「公方様真木島に至て御退座の事」

【意訳】7月6日、義昭挙兵の報せを受けた信長は、大船に乗って逆風の中で琵琶湖を渡り、坂本へ到着。その日は坂本城で宿泊した。

七月七日 御入洛(ごじゅらく)二條妙覚寺尓御陣を居(すえ)られ候猛勢を以て御構被取巻(とりまかれ)公家衆大軍尓驚耳目(じもくをおどろかし)御侘言(おんわびごと)申人質進上被申(しんじょうもうされ)各も御同陣尓て候也

※『信長公記』巻之六(七)「公方様真木島に至て御退座の事」かj

【意訳】7月7日、京都に入った信長は妙覚寺に布陣。猛然と二条御所を包囲し、恐れおののいた公家衆がたちまち降伏。詫びごとを述べて人質を差し出す。信長は槇島城攻めに臨んで、彼らも戦陣へ引き連れていくことにした。

鎌倉武士たちを偲びつつ、宇治川を渡る

昔から京都の防衛線として利用された宇治川。逆に言えば、ここさえ越えれば後は洛中まっしぐら。歌川貞秀「宇治川先陣争図」

七月十六日 真木島へ 信長御馬をよせられ五ヶ庄之やなき山(現:許波多神社)尓御陣と居させられ則宇治川乗渡し真木島可攻破之旨(せめやぶるべきのむね)仰出誠尓名も高き宇治川漲下ツテ逆巻流るゝ大河表渺々として冷しく輙(すなわち)打越事大事と各(おのおの)雖被存知候(ぞんぜられそうろうといえども)可有御用捨(ごようしゃあるべき)御気色無之(みけしきこれなく)於致延引者(えんにんいたすにおいては) 信長公 可被成御先陣之旨候(ごせんじんのむねならるべくそうろう)難遁題目也就而両手を分而可打越之趣被仰出(おおせいだされ)候さ候間任先例川上平等院之丑寅より昔梶原と佐々木四郎先陣争ひて被渡候處(わたられそうろうところ)と

稲葉伊予 島右京助 同彦六先陣尓て 斎藤新五 氏家左京助 伊賀伊賀守 不破河内 息彦三 丸毛兵庫頭 息三郎兵衛 飯沼勘平 市橋傳左衛門 種田助丞 ドウ(※)と打越平等院之門前へ打上り鬨声を上て即近辺尓被揚烟 又川下五ヶ庄前川を西向て 被越候衆 佐久間右衛門 丹羽五郎左衛門 柴田修理亮 羽柴筑前守 蜂屋兵庫頭 明智十兵衛 荒木摂津守 長岡兵部太輔 息與一郎 蒲生右兵衛太輔 息忠三郎 永原筑前守 進藤山城守 後藤喜三郎 永田刑部少輔 山岡美作守 息孫太郎 山岡玉林 多賀新左衛門 山崎源太左衛門 平野 小河孫一 弓徳左近兵衛 青地千代寿 京極小法師 池田孫太郎

※『信長公記』巻之六(八)真木島ニテ御降参公方様御牢人之事

(※)漢字変換できず。口へんに童。

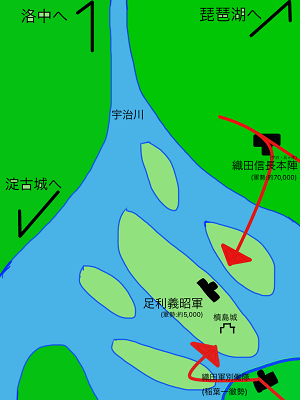

【意訳】7月16日。宇治川のほとりに到着した信長は、全軍に槇島城へ向かうため宇治川の渡渉を命令した(当時の槇島は巨椋池に浮かぶ島であった)。

京都の防衛線としてその名も高き宇治川の流れは冷たく激しく、乗り越えるのは一苦労である。しかし信長が命じる以上、やるしかない。

宇治川越えの先例にならい、川上にある宇治平等院の北東から渡り始めた。かつて鎌倉御家人の梶原源太景季と佐々木四郎高綱が先陣を争ったことが思い出される。

かくして宇治川を押し渡った先発隊は以下の通り。

【先陣】稲葉一鉄・島右京助・島彦六

【後続】斎藤利治・氏家直昌・安藤守就(伊賀守)・不破光治・不破彦三・丸毛光兼(まるも)・丸毛兼利・飯沼勘平・市橋利尚・種田正元

彼らが平等院の門前へ上陸を果たし、鬨の声を上げながらあちこちに放った煙が立ち上る。すると以下の本隊が宇治川を押し渡ったのであった。

【本隊】佐久間信盛・丹羽長秀・柴田勝家・羽柴秀吉・蜂屋頼隆・明智光秀・荒木村重・長岡藤孝(細川幽斎)・長岡忠興(細川忠興)・永原重康・進藤賢盛・後藤高治・永田刑部少輔・山岡景隆・山岡景宗・山岡景猶(かげなお)・多賀常則・山崎片家・平野某・小川祐忠・弓徳左近兵衛(きゅうとく、久徳)・青地元珍(もとたか。千代寿丸)・京極高次・池田孫太郎

7月18日、義昭を追放

七月十八日 巳刻(みのこく)両口一度尓其手々々を争中島へ西へ向てドウと被打渡候誠ニ事も生便敷(おびただしき)大河御威光を以て無難打越暫人馬之息をつかせ其後真木島へ心懸南向尓旗首を揃真木島より出る足軽を追立佐久間蜂屋両手へ随分之頸数五十余討捕也四方より真木島外構乗破焼上攻られ 公方様御城郭者是尓過たる御構無之と被思食雖御動座候今ハ無詮御手前之御一戦尓取結候今度させる御不足も無御座之處無程御恩を忘られ被成御敵ニ候の間爰(ここ)尓て御腹めさせ候ハん寿れ共(そうらわんずれども)天命をそろしく御行衛(おんゆくえ)思食儘(おぼしめすまま)ニ有へから寿御命を助流し参せられ候て先々尓て人の褒貶尓のせ申さるへき由尓て若公(わかぎみ)様をは被止置怨をハ恩を以て被報之由(むくわるのよし)尓て河内国若江之城迄 羽柴筑前守秀吉 御警固尓て送被届誠尓日比者輿車美々敷御粧之御成歴々の御上臈歩立(かちだち)赤足(はだし)尓て取物も不取敢(とりあえず)御退座一年御入洛之砌者(みぎりは) 信長公供奉なされ誠尓草木も靡計(なびくばかり)之御威勢尓て甍(いらか)を並へ圍前後御果報いみしき 公方様哉と諸人敬候へキ此度者引替御鎧の袖とぬらさせられ貧報(貧乏)公方と上下指をさし嘲哢をなし御自滅と申なから哀成(あわれなる)有様目もあてられす真木島尓ハ細川六郎殿を入置申され諸勢南方表打出し在々所々焼拂

※『信長公記』巻之六(八)真木島ニテ御降参公方様御牢人之事

【意訳】7月18日の巳刻(午前10:00ごろ)、織田軍は先を争って中島(中書島)へと押し渡り、今度はいよいよ槇島城へと攻め込んだ。

島の北岸より回し込み、城から打って出てきた足軽たちを蹴散らしたのは佐久間信盛・蜂屋頼隆の両将。大いに暴れ回り、50余もの首級を討ち取ったのである。

やがて四方から攻め立てられ、城内の各所から炎上。ここに義昭は信長の軍門に下ったのであった。

「今となっては詮なきことであるが、そもそも何の不足もないよう取り計らったであろうに、一体なにゆえ恩義を忘れて織田に仇なす兵を挙げられたか」

「くっ……殺せ!」

「ここで腹を召していただこうとも思ったが、仮にも公方様を弑し奉ること、天のお怒りが恐ろしくてならぬ。よって御命ばかりはお助けし、河内の若江へお流し参らせる。せいぜい世の笑い者となるがよかろう」

かくして義昭は死一等を減じて流罪とされ、羽柴秀吉の護衛によって槇島城から立ち去ったのである。

義昭の子供(2歳)は人質として預けられ、やがて出家することになる。

さて、護送される義昭の輿車は実に美しく飾り立てられ、先ほど従軍させた公家たちは徒歩しかも裸足で後に続いた。

「あぁ、草木もなびかせるご威勢の織田殿に盾突くなど、無謀なことをしたばかりにこのザマだ……」

道中ボロボロになりながら、鎧の袖を涙でぬらす義昭や公家たち。沿道の人々はその哀れさを「貧乏公方」と指さして笑い、自業自得とは言え目も当てられないありさまだったとか。

なお、槇島城の後始末は細川昭元に任せ、信長たちは戻って行った。

終わりに

かつてここで激戦があったことを偲ばせる槇島城記念碑(画像:Wikipedia・Muscla3pin氏)

六月五日被納御馬其日 若江御泊次日 真木島へ御立寄 井戸若狭尓被下忝次第也 二條妙覚寺御帰洛翌日安土に至て御帰陣

※『信長公記』巻之九 天正四年丙子

かくして終結した槇島城の合戦。ちなみに槇島城はその後、塙直政や井戸良弘らが城主として受け継ぎましたが、やがて秀吉政権時代に伏見城が築かれると戦略的価値を失って配されたそうです。

また、城が浮かんでいた巨椋池も昭和に入ると干拓が進んで完全に陸地となり、往時の面影を残しているものはほとんどありません。

現代では公園の中に槇島城があったことを示す石碑や記念碑がたたずんでおり、憩いの場にささやかな花を添えています。

かつてこの場所で、室町幕府の起死回生に燃えていた義昭。彼の野望に思いを馳せてみるのもいいかも知れませんね。

※参考文献:

太田牛一『信長公記』国立文書館デジタルアーカイブ 奥野高広『人物叢書 足利義昭』吉川弘文館、1989年12月 京都学研究会 編『京都を学ぶ【宇治編】』ナカニシヤ出版、2023年3月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan