「7つまでは神のうち」怖くて哀しい意味もある七五三の由来とは?【後編】

来る11月15日(水)は「七五三」です。現代では神社やお寺に詣でることよりも、衣装レンタルをしてプロカメラマンに撮影をしてもらい食事会で祝うほうが重視されている傾向にあります。

そんな華やかなイベントとなっている七五三ですが、実は怖くて哀しい背景があるのはあまり知られていないようです。【前編】では、平安時代からあった子供の成長を祝う儀式であることをご紹介しました。

「7つまでは神のうち」怖くて哀しい意味もある七五三の由来とは?【前編】さて、【後編】は……

7歳まで無事に育てば「ようやくこの世に誕生」したことに………

現代と比べて、医療・食糧・衛生などさまざまな面で未発達だった平安時代。子どもが順調に健康に育っていくのは大変でした。

無事に育ってくれることは親にとって大きな喜びであったため、3歳、5歳、7歳の節目に成長を神様に感謝したそうです。

「7つまでは神のうち」……といわれ、厳しい環境で7歳まで無事育ったことで、ようやく「この世の中に誕生した」とお祝いをすることが「七五三」の原型ともいわれています。

平安時代の宮中で3歳・5歳・7歳にお祝いの儀式を行っていた

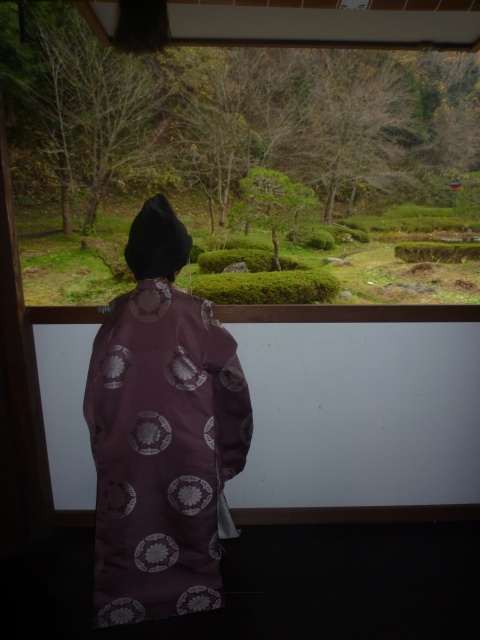

平安時代の宮中では、男女ともに生後7日目に産毛を剃り坊主頭で育てる風習がありました。そして、3歳の春に髪を伸ばし始めるときに「髪置き」の儀式を行い子どもの成長を祈ったのです。

5歳〜7歳には、男児(平安時代は男女ともに、江戸時代から男児のみに)が、当時正装であった袴を付ける「袴着」の儀式を行い、女児は7歳に着物の紐をとって帯を結ぶ「帯解の儀」という儀式が行ったのでした。

子どもにとっても親にとってもありがたく嬉しい「七五三」の儀式。けれども、それは「五体満足で健康に育っている子ども」に関してだけのことだったのです。

健康でない子供は間引きされ「神に返される」

昔は、医療技術・食糧事情・衛生面が悪かった時代なので、子どもは病気になりやすく、病や障害を抱えている子どもも多く、死亡率も非常に高かったそうです。

そのため、問題がある子どもは「神隠し」として「間引き」されてしまうことも。

7歳までの健康でこれから成長して労働力として期待できる子どもは「神様から授かった預かりもの」として大切に扱われる反面、病や障害を抱えている子どもは「預かったものをまた神様にお返しする」として間引きされてしまいました。

住んでいる地域によっては、親ではなくその土地の「長」が「その子どもを育てていいかどうか?」を決定する権限を持っていたそうです。

3歳、5歳、7歳と子どもの成長を祝い神に感謝し「七五三」の儀式を行いながらも、その反面、「神様にお返し」されてしまった子どもたちも多かった……そんな怖くも哀しい事実もあったのでした。

千歳飴は「細く長く粘り強く健康で長生き」という意味が込めらている(写真:photo-ac)

現代では華やかで楽しいイベント化している感のある七五三。怖く哀しい事情があったことも「大昔のこと」とせず、そういう歴史をしっかりと踏まえ、「すべての子どもの成長・健康を願う」大切な日として考えたいものですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan