「どうする家康」ついに始まった最終決戦!第46回放送「大坂の陣」振り返り

戦争とは、最も醜く愚かな人間の所業……まぁ、その主張自体は否定しません。

ただ、戦わなければ生きていけなかった当時の人々に対して、平和な(少なくとも戦闘状態ではない)現代の価値観から戦国乱世をそのように評するのはいかがなものでしょうか。

ともあれ、いよいよ始まりました「大坂の陣」。関ヶ原以来、不遇をかこっていた牢人たちが続々と大坂城へ集まり、豊臣秀頼(作間龍斗)と茶々(北川景子)を担ぎ上げて最終決戦を挑みます。

対する「我らが神の君」こと徳川家康(松本潤)は、大坂城を完全包囲。圧倒的な物量で攻め立てた挙げ句、大砲を撃ち込んで千姫(原菜乃華)たちを震え上がらせたのでした。

「こんなのは戦じゃない。父上、もうやめろ!」

泣き叫ぶ徳川秀忠(森崎ウィン)もどうかと思いますが、綺麗事を垂れながら戦場で落涙する「神の君」も覚悟が足りません。

それではNHK大河ドラマ「どうする家康」第46回放送「大坂の陣」、今週も気になるトピックを振り返って行きましょう!

大坂城に結集した牢人・武将たち家康憎しで大坂城に結集した牢人たち。茶々や秀頼の演説に意気軒昂でしたね。実際の秀頼も、あんな風に陣頭指揮をとっていたらと悔やまれてなりません。

さて、ここではそんな牢人たちの顔ぶれを見ていきましょう。

長宗我部盛親

天正3年(1575年)生~慶長20年(1615年)5月15日没

かつて四国に覇を唱えた長宗我部元親の四男。長宗我部家の第22代当主となります。

関ヶ原の戦いでは西軍に属しますが、吉川広家の足止めにより戦わずして戦線離脱しました。

土佐に帰って家康に謝罪したものの、国許の叛乱(浦戸一揆)を理由に改易されてしまいます。

牢人として不遇であった中、秀頼から土佐一国を与えると持ちかけられ、大坂へ馳せ参じました。

大坂の陣では奮闘むなしく敗北。逃亡するも捕らわれ、処刑されたということです。享年41歳。

後藤又兵衛正親(基次)

永禄3年(1560年)4月10日生~慶長20年(1615年)5月6日没

武勇にひいで、後世「黒田八虎」「黒田二十四将」の一人に称えられた猛将です。黒田官兵衛や仙石秀久など主君を変えながら戦場を渡り歩きました。

再び黒田家へ舞い戻って黒田長政にも仕えますが、いざこざを起こして奉公構(他家に仕官できないよう嫌がらせ)を食らってしまいます。

福島正則や結城秀康、前田利長など各大名から声がかかったものの、どこにも仕官できません。

そんな中で秀頼から召し抱えられ、大坂の陣では大活躍。軍神・摩利支天(まりしてん)の再来とも恐れられる戦いぶりを見せながら、最後は壮絶な討死を遂げるのでした。享年56歳。

毛利吉政(毛利勝永)

毛利勝永が大坂の陣で着用したと伝わる兜(画像:Wikipedia)

天正6年(1578年)生~慶長20年(1615年)5月8日没

劇中では何だか牢人みたいな扱いでしたが、彼は徹頭徹尾豊臣の家臣です。尾張の生まれとも近江の生まれとも言われ、秀吉・秀頼の2代に忠義を尽くしました。

武勇に優れ、朝鮮出兵においても奮戦しています。関ヶ原の合戦では安国寺恵瓊の下に属したものの、混乱の中で大きな武勲は立てられませんでした。

戦後に改易され、身柄を加藤清正・山内一豊に預けられたと言います。出家して一斎と称し、大坂の陣では秀頼のもとへ駆けつけました。

大坂夏の陣では自害する秀頼を介錯(斬首)し、自身も自刃して果てたということです。享年38歳。

明石全登(てるずみ)

生年不詳~元和4年(1618年)没?

「てるずみ」という読み方には諸説あり、いまだ正しい読みは分かっていないそうです。

宇喜多秀家の家臣として武功を重ねますが、関ヶ原の合戦に敗れると秀家(八丈島へ流罪)と生き別れに。

黒田官兵衛の世話になった全登ですが、キリシタンだったことから黒田長政の代になって出奔。田中吉政の元へ転がり込んだと言います。

大坂夏の陣では奮戦するも武運拙く敗れ去り、敵中を突破して戦線を離脱しました。

その後の消息は不明、各地に落ち延びたとする伝承が残っているそうです。

大谷吉治

生年不詳~慶長20年(1615年)5月7日没

劇中で説明があった通り、大谷吉継の息子です。秀吉が亡くなった時に形見分けとして鐘切の刀を授かるほど将来を見込まれていました。

関ケ原の合戦で父が自害すると、再起を期して逃亡。大坂の陣に駆けつけて真田信繁と共に奮戦しますが、壮絶な最期を遂げます。

……それにしても、前振りもなくいきなりぞろぞろ出て来たところで、ちょっと感情移入できませんね。

彼ら一人ひとりに見せ場もないのでしょうから、何か名前を並べただけのような場面でした。

また、続々結集した牢人たちが徳川を圧倒しそうにも見せていましたが、裏を返せば「有力な大名たちからは、ことごとく見捨てられてしまった」「だから、カネで牢人たちを掻き集めるしかなかった」とも言えます。

そういう悲壮感を描いて欲しかったですね。

渡辺守綱ほか、古参の老将と若武者たち

さて、豊臣方では初めましての武将たちが勢ぞろいする一方で、徳川陣営はすっかり寂しくなってしまいましたね。

昔からいるのは渡辺守綱(木村昴)くらい……実際、いわゆる「徳川十六神将」では、守綱を除くと松平康忠(家康の従弟・当時69歳)くらいしか生きていません。

実際には次世代の若き武将たちが勢ぞろいしているのですが、どうやらこの世界には存在しておらず、男勝りの阿茶局(松本若菜)くらいしか武将がいないようです。

ちなみに、かなり前に登場した奥平信昌(白洲迅)はまだ生きていますが、老齢のため従軍を免除されています。

キャストの都合もあるのかも知れませんが、例えば徳川四天王の息子たち(酒井家次・井伊直孝・榊原康勝・本多忠朝)くらいは出して欲しかったですね。

また、大坂で初陣を飾った徳川義直(家康の九男・母はお亀の方)や徳川頼宣(同じく十男・母は養珠院)の若武者ぶりも楽しみにしていたのですが、その存在を抹消されてしまいました。

大砲について

この作品の大小火器については思うところがたくさんあるのですが、とりあえずいくつか。

「あの角度であの距離。いくら撃っても物理的に大坂城内にはとどかないはず」

「当時の砲弾は純粋に金属の塊なので、被弾しても炸裂はしないはず」

「いつぞやの火縄銃と同じく、やたら連射していたように見えるが、初弾装填から発砲そして次発装填まで何秒かかる想定なのか」

「大坂城の天守閣に避難した千姫が、屋根にあいた穴を見上げていたが、どんな大砲でどの角度から撃てばそんな穴があくよう飛ばせるのか。何なら爆撃機でも用意したのか」

……などなど。こういうリアリティに欠けると、物語に没入できなくて困ります。

さて、劇中での言及や大河ツアーズの補足どおり、家康は大坂城に砲撃を加えて豊臣方を弱らせました。

ただ、実際には砲弾のほとんどは届かず、硝煙と爆音による士気喪失効果≒嫌がらせがほとんどだったと言います。

しかしその中の一発がまぐれで茶々のいたそば近くまで届いたため、恐れをなして講和に傾いたとか。

劇中では男たちを煽るだけ煽っておいて、いざ自分の身に危険が及ぶと腰が引けるというのは、指揮官としてあるまじき振る舞いでしょう。

十六日 家康砲に巧なる者数十人を精撰し南は高虎忠直の陣地北は備前島より城中を射撃せしむ其弾丸天守閣の柱を撃砕し 閣為めに西に傾く 或は千畳敷に中る婦女周章股栗悲泣す浅井氏急に有楽治長を召し和議を秀頼に勧めしむ……

※参謀本部『日本戦史 大阪役』第三篇 第九章 講和

【意訳】慶長19年(1614年)12月16日。家康は砲術に巧みな者たちを選抜し、南からは藤堂高虎・松平忠直が、北からは備前島より大坂城内へ砲撃を加えた。

その中の一発が天守閣の柱を砕き、そのために天守閣が西へ傾いた。あるいは千畳敷に命中して女性たちが慌てふためき、泣き叫んだ。

浅井氏(茶々)は慌てて織田有楽斎(信長の弟)を呼び出し、秀頼に和睦するよう勧めたとか。

で、砲撃によって意識を失った茶々。まさかのここで死亡か!?って、もうその手法は何度目(第3回放送の本多忠勝、三方ヶ原の家康など)ですか?早く目を覚まして下さい。

……たとい本当に死んでいたとしても、ストーリー上支障がないから最早どっちでもいいのですが。

第47回放送は「乱世の亡霊」

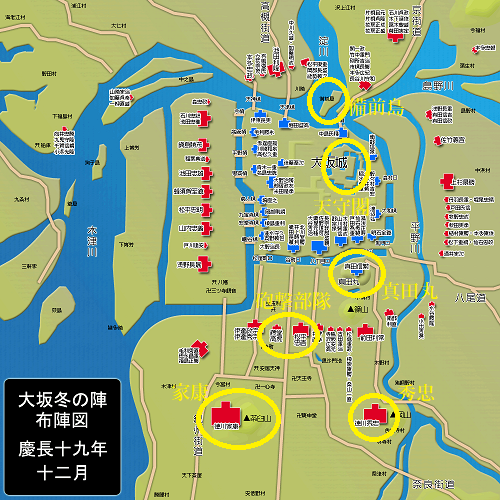

大坂夏の陣における諸将の配置図。大坂城の堀は埋め立てられ、丸裸である(画像:Wikipedia)

さて、何やかんやで終わった大坂冬の陣。次週は年表どおりに大坂夏の陣。「乱世の亡霊」どもを神の君が一網打尽になさいます。

だから秀忠は「人殺しのすべなど覚えなくていい」らしいのですが、どうして家康は自分の代ですべての戦を終わらせられると思ったのでしょうね。日本史の教科書にそう書いてあったからでしょうか。

どうもこの神の君は「治に在って乱を忘れず」という言葉をご存知ないようです。平和を守るためにこそ、君主たる者は常に武を備えなければならない……どうか覚えていただきたく思います。

ともあれ、次週は「最後の戦い」が繰り広げられます。今週はちょっとしか出なかった真田信繁(日向亘)が、どのくらい神の君を脅かすのか楽しみですね!

※参考文献:

笠谷和比古『戦争の日本史17 関ヶ原合戦と大坂の陣』吉川弘文館、2007年10月 柏木輝久『大坂の陣 豊臣方人物事典』北川央 監修、宮帯出版社、2016年 参謀本部『日本戦史 大阪役』国立国会図書館デジタルコレクション日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan