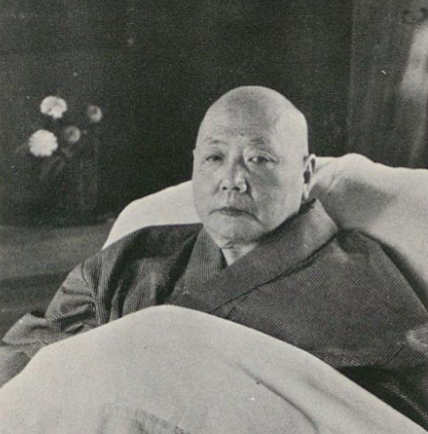

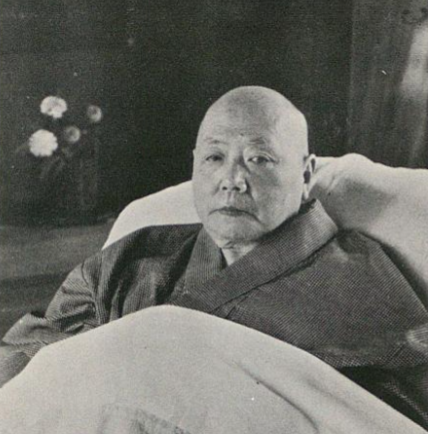

山岳信仰や修行、狩りの為だった「登山」を国民的スポーツにした男・高頭仁兵衛【その2】

山に登ることから登山に対する興味が増し、険阻な山とされていた八海山の登山で、母親に登山を禁止されたことから、不満を晴らすために、金と暇を、山岳研究にそそぐようになります。

前回の記事

山に関する書物を買い集め、古老や山に登る人を探して話を聞き、陸軍の陸地測量部を訪ねて山の位置や標高を、確かめたりしました。

地味ではありましたが、堅実な行動力で、およそ6年の歳月をかけて、我が国で初めて山岳辞典を兼ねた案内書『日本山嶽志』を3000部も自費出版。当時としても、一個人でかなりの部数を出版しました。この書は、今でも、登山家の必読の書となっています。

このほか、『日本太陰暦年表』上・下巻、『御国の咄』を刊行。山嶽志の姉妹編ともいえる『日本河川誌』は未刊に終わってしまいましたが、そのうちの一部は当時の会報「山岳」に掲載されました。

ちょうど同じ時期に、日本山岳会の設立機運が高まっていました。『日本山嶽志』の編纂過程で、同郷の衆議院議員・大竹貫一という人物の紹介で、『日本山水論』を著した志賀重昂を訪れた際、そこで、イギリス人宣教師ウェストンが山岳会の設立を勧めていた日本アルプス探検家の小島烏水(こじまうすい)のことを知ります。

高頭は、日本山岳会設立発起人の一人に加わり、1905(明治38)年10月、本郷の富士見楼で本邦初の山岳会が誕生します。

下級官吏の月俸が15円という時代に、年会費1円で入会者の予測がつかない山岳会に対して、高頭は、山岳会会費に欠損がある場合、向こう十年間、毎年1000円を提供、また万一の場合を考慮し、山岳会を受取人に養老保険1万円に加入担保することを約束しました。

当時の発起人のなかでただ一人、地方の豪農であった高頭の後ろ盾によって、日本山岳会は発足し、維持されてきたのです。

創立時の会員は116人のみで、これでは事務会計が成り立つはずはなく、すべて高島が資金を工面したのです。このことは長い間、誰にも知らされずにいたようです。

1933(昭和8)年、第二代日本山岳会長に就任し、2年後に、名誉会員に推薦されました。

一時は「登山狂い」で先代からの財産を傾けたなどとも、世間でうわさされましたが、高頭は、山への情熱と研究に生涯を捧げ、日本で一番古い社団法人日本山岳会を育て上げたのです。

参考

藤島玄「日本山岳会の先覚者」『越佐が生んだ日本的人物』第1集(1965 新潟日報社) 日本山岳会『越後の旦那様高頭仁兵衛小伝』(1970 野島出版) 森谷周野「高頭仁兵衛」『新潟県人物群像』5(1986 新潟日報事業社出版部)日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan