石川県・能登に伝わるUFO伝説!江戸時代に目撃された未確認飛行物体「そうはちぼん」の謎

石川県羽昨市(はくいし)にある「コスモアイル羽咋」という博物館を知っていますか?

こちらは宇宙関連とUFOなどの未確認飛行物体に関する展示をしている博物館ですが、開館のきっかけとなったのは、まさにこの地でUFOが目撃されたからだそうです。

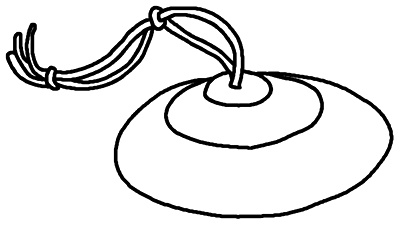

江戸時代に目撃された、その未確認飛行物体は「そうはちぼん」と呼ばれました。

能登半島にある眉丈山(びじょうざん)の中腹に、夜な夜な円盤状の形をした物体が飛んでいるのが目撃されました。その円盤は発光しながら山を東から西に移動したそうです。

その形が仏具の「そうはちぼん」に似ていたため、その地では「そうはちぼん伝説」として伝わったといいます。そうはちぼんは、一般的なUFOの分類にあてはめるとアダムスキー型といえますね。

言い伝えには、“六所の宮から現れ一宮へ”移動し、“毎夜人を取り食はんとして日暮れ方より現れ…”などがあります。一宮は万葉集にもその名が登場する古刹の気多大社のこと(アイキャッチ画像は気多大社です)。

UFOが神社の方面へ消えていくというのが、なんとも意味深です。

また、同じ能登半島には「鍋のフタが飛んできて人をさらう」という神隠し伝説や、羽咋市寺家町の古刹である正覚院の『気多古縁起』という古文書には、「神通力で自在に空を飛行する物体」の記述もあるそうです。

石川県鹿島郡誌(鹿島郡自治会 編、鹿島郡自治会、昭和3年)国立国会図書館より

羽昨市の由来は怪鳥伝説そもそも羽昨という字が非常に珍しいですよね。

昔からこの漢字だったわけではなく、万葉集には「波久比」、平城京から出土した木簡には、「羽咋」、式内羽咋神社の社記には「羽喰」と表されています。

その由来を紹介します。昔この地に怪鳥が現れて、土地を荒らして人々を苦しめました。これを鎮圧するため、天皇が磐衝別命(いわつくわけのみこと)を派遣します。磐衝別命がこの悪鳥を射落とすと、お供していた3匹の犬が怪鳥の羽に喰らいつき成敗しました。

なので羽を「咋(くらう)」ことから、「羽咋」(はくい)という地名になったということです。

ちなみに磐衝別命は生没年不詳ですが、第11代垂仁天皇の第十皇子とされており、市内には磐衝別命の古墳もあります。

円盤も怪鳥も、空飛ぶ怪しげなもの、という共通性がありますね。日本海沿岸には、大海原の彼方から、よからぬものがたびたび飛来したということでしょうか。磐衝別命の古墳もあることから、何かしら害あるものと戦ったという事実はありそうです。

眉丈山はどんな山?さて、そうはちぼんが目撃された眉丈山には、どんな伝説があるのでしょうか。

別名雷ヶ峰とも呼ばれ、最高地点には北陸最大級の前方後円墳のある、雨の宮古墳群があります。この古墳群は、古代の能登王族の墓と推測されています。

とすると、もしや王族は宇宙人の末裔で、子孫や仲間が宇宙からお墓参りにきていた?…などとSF小説が書けそうなほど、妄想が膨らみますね。

能登半島は地震の被害から立ち直っていない地域も多いですが、損害の少ない地域では観光での復興を後押ししてほしいという思いもあるとのこと。みなさんも「北陸応援」として歴史とロマンのある町を訪れてみてはいかかがでしょうか。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan