電車の「きっぷ」と「切符」実はまったくの別物なんです!”きっぷ”の語源や始まりと共に解説

筆者は鉄道ファンではありませんが、登山などで電車に色々とお世話になることが多いです。

みなさんも駅に行くと、「きっぷ売り場」と平仮名で書かれた看板を見ると思いますが、なぜ「切符」と漢字で書かれていないのか不思議に思ったことはありませんか?

実は旅客営業制度上、「きっぷ」と「切符」は全くの別物なのです!

結論からいうと…

結論からいうと…「きっぷ」は乗車券類と呼ばれるもの。 「切符」は旅客関係以外で現金を収受する時や内部帳票のようなもの。 さらに詳しく きっぷ…

旅客営業制度上、正式には〈乗車券類〉と表記されるもの。

「乗車券」や「急行券」「寝台券」「グリーン券」等も含めて〈乗車券類〉と呼ばれています。ですので、私たちがふだん使っているものはたいてい「きっぷ」です。

自動券売機や駅の案内版を確認してみてください。

旅客関係以外で現金を収受する時や、内部帳票のようなものに使われるもの。

・「手回り品切符」→電車内には縦、横、高さの合計が250cm以内のもので、重さが30kg以内のものを2つまでしか持ち込むことができません。これを超える場合は手回り品切符を購入する必要があります。ちなみに、JRは280円で、距離に関わらず一律です。

・「一時預かり品切符」→駅で荷物の有料預かりをしてもらった場合に発行されるもの。

・「諸料金切符」→これはケースバイケースで何らかの料金を払った時に発行されるもの。

・「遺失物切符」→これは内部帳票のようなもので、忘れ物の情報が書かれたものを直接くくりつけて駅や忘れ物センターに回送するためのもの。

ということで、本来なら「きっぷ」は正しく「乗車券類売り場」と表記すれば良いのだと思いますが、「乗車券類」という言葉は長いですし、一般に浸透していません。しかし「切符」と書くと前述したように旅客営業制度上、正しい言葉ではなくなってしまいます。

そして致し方なく「きっぷ」と平仮名にしたということです。

個人的には最初から乗車券を「切符」に、そのほかを「きっぷ」と、反対に命名すれば良かったのでは…と思いますが、致し方ないですね。

そもそも「きっぷ」の語源は

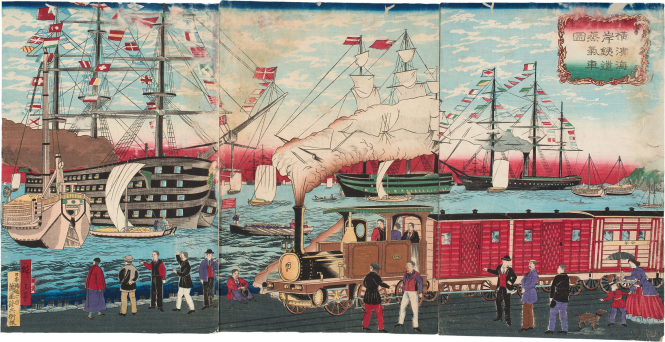

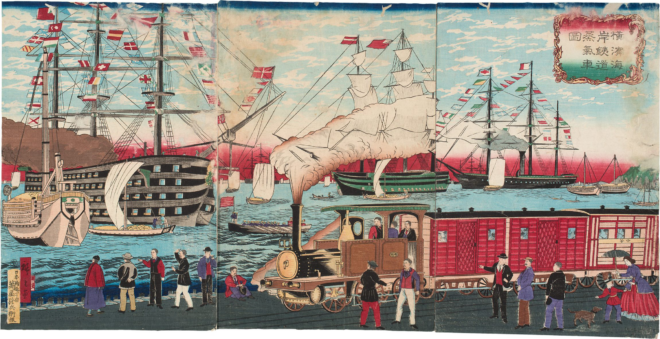

江戸時代初期に、堺や長崎で官許された「勘合貿易」につかわれた「割符(わりふ)」の俗称が語源といわれています。

割符とは、書状を割いて日本の商人と外国船がそれぞれを保管し、奉行所の役人の前で符号させて正式な手続きによる取引だと確かめ合うものです。外国との自由貿易が制限された鎖国時代に廃止されました。

割符がなぜ「きっぷ」と呼ばれるようになったのかは不明です。

日本でのきっぷの始まり鉄道は1825年、イギリスで初めて生まれました。当たり前ですがきっぷもその時に誕生しました。

日本では1872年(明治5年)9月12日、新橋~横浜間で開業。その時の入場券が日本初のきっぷとなります。創業時の日本にはきっぷの製造能力は無かったため、印刷機、用紙、改札の鋏まで、すべてイギリスから輸入しました。

日本できっぷ製造を始めた初期は、粗い厚ボール紙に和紙など薄紙を貼り合わせた粗雑なもので、現在でも使われる硬券(こうけん)に近くなったのは明治末期以降だそうです。

身近なところに、違いがあるのですね。紙のきっぷを発行することが少なくなった現在、筆者は使い終わった「青春18きっぷ」を大事に保管しようと思います。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan