雨の日に火縄銃は使えたのか?戦国時代、欠点だらけの武器は涙ぐましい努力により使いこなしていた

信頼されていなかった火縄銃

戦国時代、ポルトガルから種子島に火縄銃がもたらされて以来、日本国内で鉄砲の使用が急速に広まっていったのはご存じの通りです。

※関連記事↓

戦国時代の日本、実は世界一の武器輸出国だった!鉄砲をはじめ武器・防具なんでも揃っていた 戦国時代の日本に火縄銃が伝わった経緯とその後の「銃規制」の顛末

火縄銃は、当時としては非常に画期的な最新鋭の武器でした。しかし、武器として万全の信頼をおかれていたわけではありませんでした。

何より、火縄銃には雨風という大敵があったからです。

雨が降れば縄が濡れ、火薬に点火できなくなります。たとえ火縄を雨から守っても、火皿に水が入れば同じことです。

また、強風が吹きつけると弾丸が風に流され、命中精度がひどく落ちました。

このうち、雨については火縄の改良によってやがて改善されます。火縄の素材には最初の頃は竹や檜が使われていましたが、木綿を使うと雨に強くなることが分かったのです。

問題の改善と克服さらに、水火縄または雨火縄という、雨が降っても消えない火縄も開発されました。

それらの作り方は各地で異なっており、たとえば火縄に漆を塗ることで雨を弾くものもあれば、火縄を硝石やお歯黒に使う鉄漿で煮て、火持ちをよくしたケースもありました。

そして火皿にも改良が加えられます。雨で濡れないようにするため、革製の雨覆いが付けられたのです。

こうした防水対策によって、火縄銃の信頼性は高まっていきました。

残る命中精度の問題ですが、これは改善するのは難しかったようです。

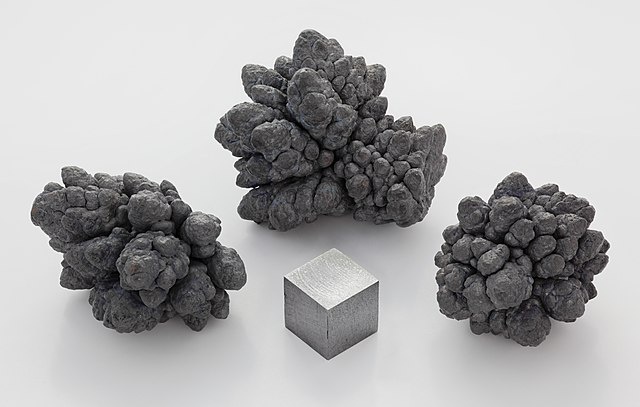

ただ、火縄銃で使われる弾丸の材料に鉄ではなく鉛が採用されたことで、多少はこうした問題点もカバーされました。

ポイントは、火縄銃には鉛の弾丸が使われていたという点です。なぜ、鉄よりもはるかに柔らかい鉛だったのでしょうか?

鉛の弾丸はメリットがたくさん答えは簡単で、鉛の弾丸だと遠くまでよく飛び、加工しやすく、かつ値段も安かったからです。

まず、鉛は比重が重いので、弾丸に加工すると遠くまで安定してよく飛ぶという利点がありました。その上、鉛は溶ける温度が低いので、切ったり曲げたりなどの加工が簡単にできたのです。

また、実は鉛のように柔らかい素材を使った方が、相手に大きな傷を負わせることができました。命中して人体に入り込んだ弾丸が体内で平たく潰れるため、傷口を大きく広げることになるからです。

パッと考えると、硬い鉄を使った方が殺傷能力は高そうな気がしますが、実はそうではありません。柔らかい鉛の方が人体に与えるダメージは大きかったのです。

そして最後の決め手は、値段の安さにありました。鉛なら鉱石から簡単に抽出できるので、製造コストを抑えることが可能だったのです。

ついでにコスト面についてもう一点付け加えれば、鉛は加工しやすいので、使った銃弾を拾い集めて加工すれば無駄なく再利用することもできました。

いわば「球拾い」ならぬ「弾拾い」で、現代から見れば涙ぐましい努力です。しかしこうした小さなメリットも見逃さずに、戦国武将たちは火縄銃をうまく使っていったのです。

参考資料:歴史の謎研究会『舞台裏から歴史を読む雑学で日本全史』2022年、株式会社青春出版社

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan