なんと犬が伝達の使者に!?変装、暗号……戦国時代の「密書」はどのように届けられていたのか?

煙・炎・音による「合図」

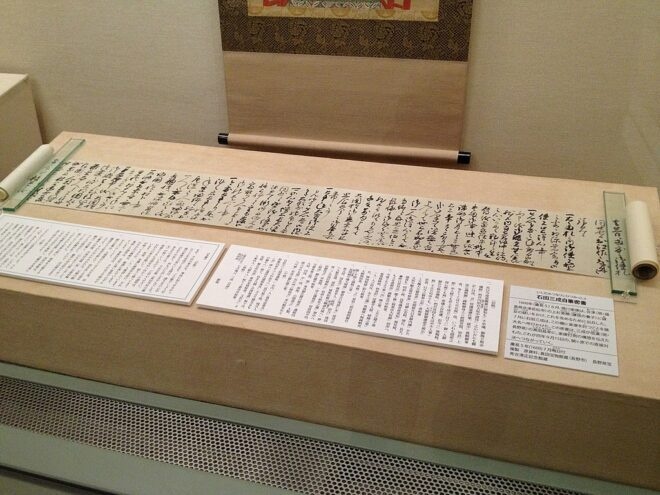

戦国時代は、城を敵に包囲された際に援軍要請のため、しばしば密書が作成されました。敵の包囲網を突破して、遠方にいる味方に助けを求める手紙を出したのです。

現代なら電話やメール、SNSで即座に連絡が取れますが、当時はアナログの手段しかありません。こうした密書はどのように届けられたのでしょうか。

文書ではなく、単なる「合図」を送る方法ならいくつかありました。

まず狼煙が挙げられます。狼煙は戦国時代の最速の伝達方法だったと言われており、リレー形式にすることで伝達距離を伸ばすことも可能でした。

ただ、狼煙はその効果が天候に左右されるのが難点で、使えない場合は音による伝達が行われました。

その際は鐘や太鼓、ほら貝等が使われていたとか。

また、夜で煙が見えない場合は、火そのもので合図を送る烽火(ほうか)が用いられていました。

では、もっと具体的な内容を伝える密書はどう届けられていたのでしょう。

特に重要な情報は書状ではなく、使者を通じた口頭による伝達が最適とされていました。よって、こうした使者に抜擢されることは、武士にとって名誉なことだったそうです。

もちろん、敵の目をかいくぐって密書を届けるのは、困難かつ危険な仕事でした。

もし伝達に失敗して手紙が敵の手に渡れば、こちらの作戦や出方を明かしてしまうことになります。密書が無事に届くかどうかが、勝敗の分かれ目になることもあったのです。

変装して配達こうした密書を届けるための基本的な作戦として、使者は僧侶や山伏といった武士以外の姿に変装しました。

特に、僧侶のような宗教関係者は俗世間とは一線を画する存在だったので、監視の目がいくぶん緩やかだったようです。実際、忍者もよく僧侶に変装したといわれています。

しかし、変装をするだけでは作戦として十分とは言えません。使者が敵に捕まった際、密書が簡単に見つかっては元も子もないからです。

そこで、笠の緒の中などの僅かなスペースに密書を入れたり、着物の襟の中に縫い込む、髪の中に隠すなどの方法が採られることもしばしばでいた。

暗号や犬も使われたさらに密書は誰でも読めるものではなく、味方にしか通じない暗号で記されました。

用心を重ねて、最重要事項だけは紙に書かず、使者に口頭で伝えさせるケースもあったようです。

確実に密書(情報)を届けるためには、念には念をいれた作戦が必要不可欠だったのです。

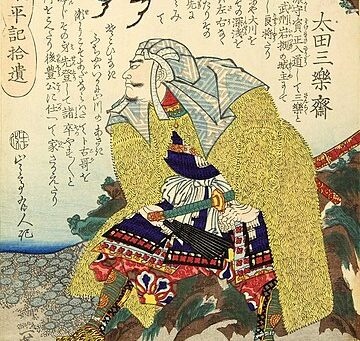

ちなみに岩付城主の太田資正は、居城である岩付城と属城としていた松山城に五十匹ずつの犬を飼っており、それぞれの城や砦の間を行き来させて道を覚えさせていました。

犬の帰巣本能を利用!戦国時代を代表する愛犬家・太田資正の見事な犬活用術そしていざという時に、密書を入れた竹筒を首に結びつけた犬を野に放ち、伝令として使ったそうです。伝書鳩ならぬ伝書犬ですね。

参考資料:歴史の謎研究会『舞台裏から歴史を読む雑学で日本全史』2022年、株式会社青春出版社

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan