戦時中に発行された「軍票」とは?紙幣の代わりなのに精算されなかったのはなぜ?

通貨の代わりだった「軍票」

戦時中に政府または軍によって発行された特別な紙幣の一種に、軍票(正しくは軍用手票)と呼ばれるものがあります。

軍票とは、自国外の戦地や占領地で軍隊が物資を調達するときに使うもので、紙幣というよりは、いわば預かり証や約束手形のようなものでした。

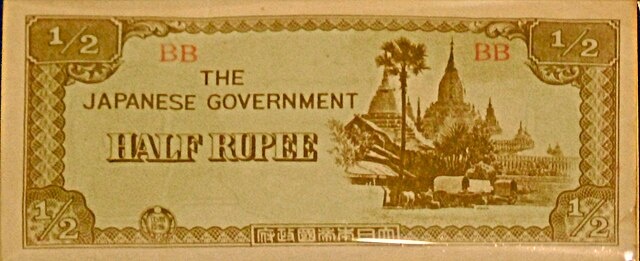

太平洋戦争中、英領ビルマで日本軍が使用した1/2ルピー軍票(Wikipediaより)

本国の通貨を流通させればいいんじゃない? と思われるかも知れません。しかし多額の本国通貨が国外で流通すれば、本国でその分だけ通貨を増発しなければならないためインフレーションとなります。

敵方に渡れば謀略に使用される危険があったので、本国通貨を使用するわけにはいかなかったのです。

ではこの軍票、どのように使われていたのでしょうか。また、これらは預かり証・約束手形としてその後は支払いは行われたのでしょうか?

国際法上の規定まず、近代より前の戦争では、本国からの食糧などの軍需物資の補給が間に合わなければ、現地で略奪して調達することが普通でした。

しかし、近現代の戦争では略奪を禁止する国際法上の取り決めもあり、必要なものは軍票を使って現地で調達されるようになりました。

1899年、オランダのハーグで開催された第1回万国平和会議で、国際的戦争のルールを定めたハーグ陸戦条約が締結されています。その中には、軍票の発行についても次のような規定があります。

第47条「略奪はこれを厳禁とする」

第51条「一切の取立金に対しては納付者に領収書を交付しなければならない」

第52条「現品を供給させる場合には、住民に対して即金を支払わなければならない。それができない場合には領収書を発行して、すみやかに支払いを履行すること」

と規定されています。ここでいう「領収書」とは軍票のことで、戦争が終わった後は、発行国によって通貨や正貨に交換され精算されるべきものだったのです。

支払い義務消滅の経緯日本では日清戦争以後の対外戦争、とくに日中戦争と太平洋戦では軍票が大量に発行されました。

東南アジア地域では太平洋戦争の戦線拡大に伴って発行されましたから、現在のインドシア方面、マレーシアやシンガポール方面、フィリピン方面で使用されました。

一見すると日本政府が発行したものには見えないのですが、英語の場合は「日本政府」を意味する「THE JAPANESE GOVERNMENT」と表記されています。

戦後、本来ならば日本政府に軍票支払い義務があるのですが、国家の総力戦に敗れた日本には、軍票を回収して払い戻す経済力はありません。

結局、日本政府の軍票支払いの義務は、1951(昭和26)年のサンフランシスコ講和条約で、連合国側のオーストラリア・オランダ・イギリス・アメリカ・ラオス・カンボジアが請求権を放棄したり、請求権を行使しなかったりしたため消滅しました。

中国はサンフランシスコ平和条約に招かれなかったため調印しませんでしたが、中華民国(台湾)は別に日華平和条約(1952年)を結び、賠償請求権を放棄しています。

中華人民共和国については、1972(昭和47)年の日中共同声明で「中華人民共和国政府は、中日両国民の友好のために、日本国に対すある戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」と明記され、国家間では軍票の支払い義務は消滅しました。

参考資料:執筆・監修阿部泉『明日話したくなるお金の歴史』清水書院、2020年

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan