藤原京から平城京への遷都の理由…それは「あの人物」の権力誇示のためだった!?【前編】

元明天皇による遷都

学校の授業で、古代、現在の奈良市と京都市に平城京(「へいぜいきょう」とも言います)と平安京という有名な都があったことを学んだはずです。「平城京は奈良時代の始まり、平安京は平安時代の始まり」とセットで覚えている読者も少なくないでしょう。

しかし、平安京が桓武天皇によって造られたことはよく知られていますが、平城京を築いた天皇が誰だったか、意外と知られていないのではないでしょうか。

その答えは元明天皇です。

元明天皇は平城京へ遷る(遷都といいます)までは藤原京におり、そこはもともと持統・文武・元明の3代の天皇が都としていました。

しかし藤原京が都だった年数は16年で、天皇の都にしては短すぎます。

なぜ、元明天皇は藤原京があるのに、平城京に遷都したのでしょうか。

※関連記事:

古代日本の都は糞尿まみれ!?藤原京がわずか16年で遷都した理由を衛生問題から考察元明天皇は、藤原京(奈良県橿原市)から平城京へ都を遷すことを表明したのは708(和銅元)年のこと。実際に移ったのは710(和銅3)年のことでした。

この遷都の理由について、『続日本紀』は平城の地が「四神相応の地」という吉相の地であるからだと述べており、中国を手本とした国家建設の一環だったと考えられています。

とはいえ、平城京の前の都である藤原京も中国の都にならったものであり、わざわざ遷都するのはおかしいという指摘もあります。

これについてはより大きな都が必要だったという説もありますが、近年の発掘成果により藤原京が古代最大の都であることが分かっているため、理由は他にあったと考えるべきでしょう。

めでたい「四神相応の地」『続日本紀』によると、元明天皇は遷都の理由について、詔の中で次のように述べています。

「平城の地は、四禽、図に叶ひ、三山、鎮を作す、亀筮ならびに従ふ」

まず「平城の地」とはすなわち「奈良」の地のことで、「四禽、図に叶ひ」とは東西南北に四神が配置されているという意味です。

つまり、平城の地は中国の陰陽思想でいう「四神相応の地」であり、東に青竜、南に朱雀、西に白虎、北に玄武が配置され、春日山、奈良山、生駒山の三山が鎮めとなり、占いにもかなった吉相の地だ、というのです。

その後、同年12月に建設工事が始まり、わずか1年4か月後の710(和銅3)年3月、遷都が行われます。

先述の通り、この遷都にはいくつかの疑問点があります。中でも腑に落ちないのは、元明天皇自身は遷都に消極的であったふしがみられることです。天皇は詔の冒頭で「遷都のことは急がなくてもよい」と述べているのです。

そしてその後、「しかし、皇族や大臣らみんなが遷都のことをいうので、衆議も無視できない。都は百官の府であり、自分だけが楽しむわけにはいかない。利点があるなら従うべきだ」とも述べました。

また、天皇は藤原京を去って平城京へ向かう途中で、飛鳥の方を臨んで次のような歌を詠んだと伝えられています。

「飛ぶ鳥の明日香の里を置きて去なば君があたりは見えずかもあらむ」

歌の意味は「飛鳥の古い都を捨てて行ったら、あなたのあたりは見えなくなりはしないでしょうか」というものです。

「あなた」とは亡くなった夫の草壁皇子のことで、この歌からも、天皇が本当は藤原京を去りたくなかったのではないか、という説があります。

では、それにも関わらずなぜ遷都は行われたのでしょうか。この疑問に対する回答は【後編】で説明します。

参考資料:日本歴史楽会『あなたの歴史知識はもう古い! 変わる日本史』宝島社 (2014/8/20)

画像:photoAC, Wikipedia

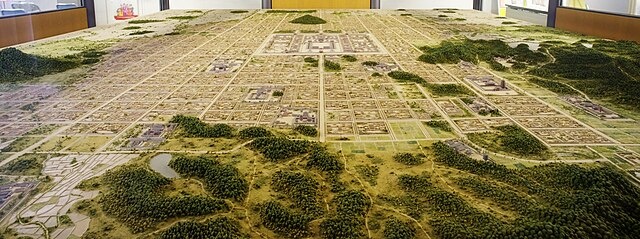

トップ画像:藤原京の復元模型(Wikipediaより)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan