大河『べらぼう』煙草の罠、謎だらけの死、あの名セリフ…平賀源内(安田顕)の去りいく背中を惜しみつつ考察【前編】

とうとう迎えてしまった、安永8年(1779年)12月18日。

52歳で獄死した平賀源内(安田顕)。

叶わぬこととは思いつつ「もう少し待ってほしい」と望んだものの、4月20日(日)放送の大河ドラマ「べらぼう」16話「さらば源内、見立は蓬莱」で、その時が来てしまいました。

自由奔放で才気溢れ光り輝いていた時期から一転。徐々に「闇」に飲み込まれ、ついに獄中にて夢果てた平賀源内。

現代でも数多くのファンがいるように、筆者も「べらぼう」に平賀源内が登場すると知ってから、その軌跡・さまざまな作品・男色家の面などを含め、いろいろとご紹介してきました。

前回は、【大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”】というタイトルで、輝いていた源内がその光を失ってしまうまでの、“なぜ?”を追いかけました。

大河「べらぼう」稀代の天才・平賀源内(安田顕)が「暗闇」に陥り悲劇的な終焉を迎えてしまう“なぜ?”【前編】ドラマのストーリーや映像など、常に根底に流れている「光」と「影」。このコントラストの強さに「べらぼう」には毎回引き込まれてしまいます。

今回は、放送と同時に「大河史上に残る」とSNSで絶賛の声が上がるほどの名演技だった、安田顕さんの平賀源内と渡辺謙さんの田沼意次との名場面や、源内を死に追い込んだた“甘い煙草“の罠、心の奥に秘めていた心情、謎だらけの死、現代を生きる我々にも突き刺さる源内の名セリフ……などを、去りいく背中を惜しみつつ、考察していきたいと思います。

自由奔放で粋な「光」から疑心暗鬼の「闇」へ人を魅了する明るさを持ち合わせていた源内でしたが、ここ数回のドラマの描写では「さらば源内」を予感させる奇行が目立つようになっていました。

試行錯誤を重ねて再現したエレキテルをいかさま扱いされる・物事がうまく進まない・苦労しても報われない・経済的にも疲弊したetcなどの状況に、天才ゆえの繊細な心が耐えられなかったのか。

暗い部屋の中で、田沼意次(渡辺謙)に初謁見した頃の、輝かしい過去に思いを馳せ「何をやってるんだろうねえ、俺ぁ……」と自嘲するシーンは、胸の痛む思いでした。

そんなとき、意次に、将軍の世継ぎ・徳川家基(奥智哉)毒殺事件の犯人探しを命じられた源内は“手袋に毒が仕込まれてた可能性”に思いつき報告。しかし、急に意次より“真相究明の幕引き”を命じられてしまいます。礼金を渡され「すべてを忘れろ」と命じられるも納得いかない様子。

「それがそなたのため」と言われて、「口止めでございますか。俺が今までどれだけあなた様に知恵をお授けしてきたことか」と激怒しました。

「意次は老中になったが、自分はイカサマ師と言われる」と怒りをぶつける源内でしたが、意次にも言い分がありました。「自分は誰よりもお前に賭けてきた……しくじったのはお前自身だ」と反論します。

源内は意次に渡された小判を投げ捨て、「はした金では俺の口に戸は立てられない」と捨て台詞を残し、田沼屋敷を出て行きました。

この瞬間、源内と意次に間に積み重ねて築かれてきた「ブロマンス」※の絆が、崩壊したかのように見えたのですが……

※ブロマンス:男同士の親密で精神的な特別な絆のこと。性的な関わりのない感情で魂が結びついた関係。

天才的なひらめきに優れるも実業家としては史実でも平賀源内は、クリエーター・学者・技術者としての才能には溢れていたものの、実業家としては失敗や不成功続きだったといわれます。

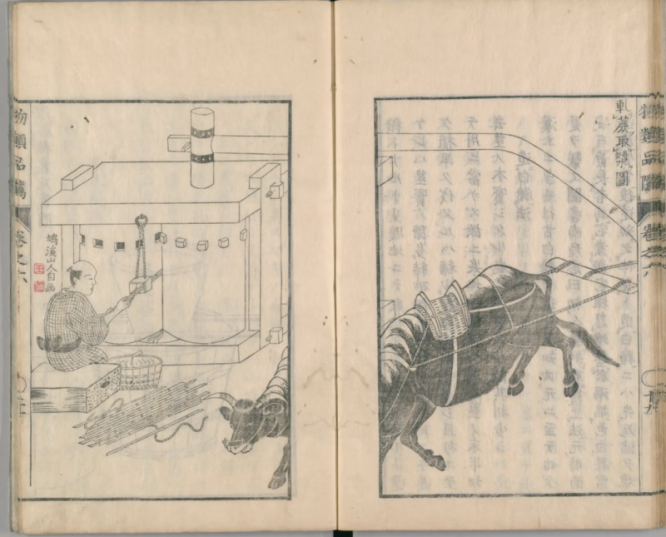

一生懸命、筋道を立て学問に向き合い、「国益」を考えて『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』など後の世に残る著作物を残し、その名は江戸市中で広く知られても、学問は金にならず。

平賀国倫 編『物類品隲』国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2555265

輸入品に頼らずに、織物・陶器・鉱山ほか、産業の普及に乗り出し西洋の模倣ではなく「国産」を作る努力をしても、商売としては成り立たず。

「次はこれがいける!」と閃いても、探究心旺盛で一つのことを徹底的に追求せず次に着手しまうところがあったという人物像も伝わります。一見、明るく笑い飛ばし何もへこたれないいように見える源内ですが、実はそんな自分だからこそ持つ「脆(もろ)さ」も分かっていたのではないでしょうか。

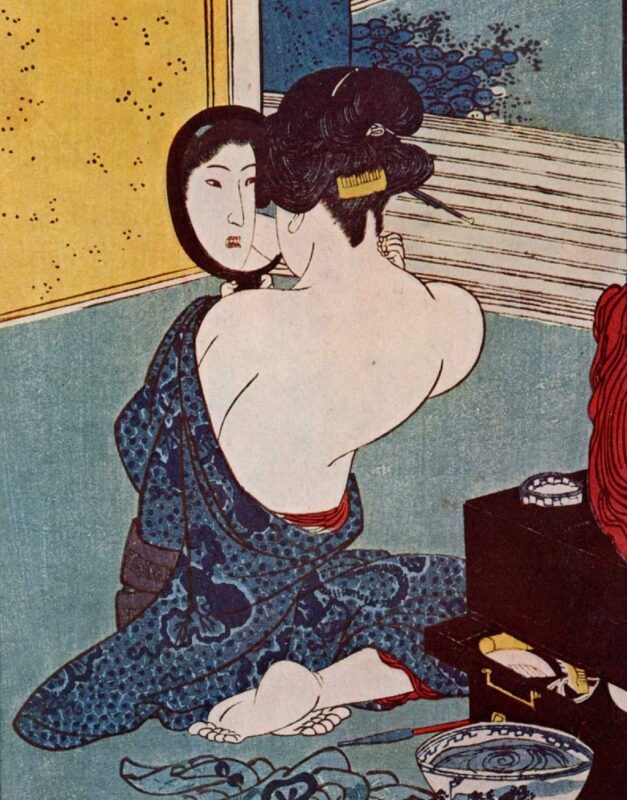

ちなみに、江戸の消費者を対象にした小間物の商いはそこそこ成功したようです。以前もご紹介しましたが、海外から日本に渡ってきた美しい装飾用革「金唐革紙」をよりリーズナブルなものにと「紙」で作った「金唐革紙」を考案。

また、香木の一種「伽羅」を使い銀の飾りをほどこした豪華な「源内櫛」を売り出してみたり、ガラスの裏に水銀を塗った「自惚れ鏡」を作ったり。吉原の遊女に使ってもらうなどPRをして売れたようです。

今回の「さらば源内」のあまりにも辛い激動の展開に、「平賀源内 番外編」として、そういう小間物を創作しては店頭に並べて無邪気に自慢し、何も起こらない1日が過ぎて日が暮れる……そんな平和な源内の姿をぜひ描いて欲しいと思いました。

大工の久五郎が持ち込む「甘い煙草」の謎

大工の久五郎が持ち込む「甘い煙草」の謎

16話で長屋を追われてしまった源内のところに、突然大工の久五郎(齊藤友暁)と名乗る人物が現れ、病人や変死が続き「不吉の家」と悪評高い元・神山検校の家を勧めます。

引っ越してからの源内は評判が悪く「狐に憑かれた」などと噂が立つ始末。心配した蔦谷重三郎(横浜流星)が源内の家を訪ねると、漂ってきたのは「甘い煙草の煙の匂い」。家の中に入ると、源内は煙草を片手に見知らぬ侍と話をしていました。

男が去り「あれは誰ですか」と蔦重が尋ねると、「田沼様が自分を案じたのだろう。ある屋敷の図面をひいてほしいと依頼された」と言います。

「死を呼ぶ手袋」を本にしようとする源内

「死を呼ぶ手袋」を本にしようとする源内

蔦重に、本を依頼された源内は、川家基毒殺事件に着想を得た「手袋にまつわる芝居の筋」を語ります。

(余談ですが。「耕書堂」を構えてからの蔦重は、最初の頃の若々しい緑地の縞紬から、青いちょっと厚みの増した紬になり、半衿も青系の二枚重ねになりぐっと「本屋の主人」という風格が出てきたようですね。)

さて、源内が語った本のタイトルはその名も『死を呼ぶ手袋』。その手袋を手にした人は皆死んでいく……というストーリーです。

徳川家基が急死したのは、狩りの時に手袋ごと指を噛んだ直後。「家基が始終指を噛む癖を知っていた“誰か”が、田沼意次が用意した狩り用の手袋に毒を仕込んだ」と思いついたのは、松平武元(石坂浩二)と平賀源内の二人でした。

武元が寝所で何者かに殺された今、「次は自分か上様か」と懸念した意次。「この手袋の件は口外してはまずい」と、源内にも類が及ばぬように捜査を中止させ、あえて冷たく突き放したのでは……と思い返した瞬間でした。

本草学者の源内は「甘い煙草」の怪しさに気が付いていた?そんな源内の側で、例の大工・久五郎はせっせとキセルに煙草を詰め渡します。誰がどうみても怪しさ満点。蔦重がすぐに気がついた「甘い匂いのする煙草」「ハイテンション過ぎる源内の様子」。源内を陥れる罠にしか見えません。

久五郎が源内にしきりに勧めたのは、阿片なのか(時代的に違うのではという声も)大麻なのか、いずれにしても普通の煙草とは思えません。

ドラマの中では、刻んだ煙草の葉が入っている箱がクローズアップして映し出されましたが、ここでふと思ったのは、なぜ本草学者として優秀な源内は、この怪しげな草の正体に気が付かず、勧められたままに吸い込んでいたのかということ。

さらに、どうみても黒幕のあの人は、常に用意周到に計画を練り邪魔者を殺害していくのに、「なぜ、源内は本草学者なので、刻み煙草に阿片なり大麻などを混入させたら、絶対に気が付くだろう」と思い付かなかったのか?ということ。

もしかしたら、筆者の勝手な想像ですが、「狐憑き」と悪評が立つほど奇行が目立つってきた源内なら「薬物の混入に気が付いてもその後得られる酩酊状態も知っているはず。好奇心旺盛で気持ちが弱っているから、誘惑に負けて断らず、溺れていくだろう」……とあの人は推測したのかも。

と思うと、「どうみても黒幕のあの人」のサイコパスぶりにゾッとしました。

自暴自棄になり精神的に疲弊したうえブロマンスの絆で結ばれた意次との決別に傷付き、薬物煙草に手を出し、しばしの偽の悦楽に魅入られてしまったのでしょう。すでに幻聴や幻覚の症状が現れていました。

「煙草」の罠で幻聴・幻影の世界に引き摺り込まれた末に…ある晩、「不吉の家」にて源内に屋敷の図面を依頼した侍・丈右衛門(矢野聖人)と大工の久五郎は、図面が完成した打ち上げで酒宴を開きます。

感謝の言葉を述べながら、なぜか丈右衛門は「エレキテルはニセモノ」など煽るような発言ばかりし、源内は異様なまでに怒り狂います。そして、「キツイな」と言いつつも久五郎に勧められるままに煙草を吸い込むのでした。

とうとう、煙草の影響と怒りで精神錯乱を引き起こし、幻聴・幻覚の狂気の世界に引き摺り込まれてしまう源内。このシーンはまさに「安田顕の一人舞台」。“迫力がある”という言葉では足りない、息をするのを忘れるほど圧巻の名演技でした。

丈右衛門は峰打ちで源内を気絶させ、この策略の仲間であった久五郎を殺害します。

史実でも謎だらけなために諸説あり

史実でも謎だらけなために諸説あり

史実として伝わっている説には、安永8年の11月20日の夜、源内宅で酒を飲んでいた丈右衛門らは口論になり、源内が抜刀して両者に手傷を負わせ投獄された(諸説あり)……という話が一般的。

けれども、源内は下戸だったこと、お金に困ってとっくの昔に刀は売り払い竹光しか持っていなかったことなど、謎が残ります。この後、丈右衛門は消息不明。源内は寿五郎殺しの罪で伝馬町にある牢屋敷に囚われの身になってしまいます。

そもそも、大工の久五郎とは本当に大工だったのか。丈右衛門が源内に久五郎殺しの罪をなすりつけるのはなぜなのか。

【後編】に続きます。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan