大河『べらぼう』に登場!天明狂歌の立役者・元木網(ジェームス小野田)とは何者?その生涯をたどる

江戸時代、庶民の人情やお上に対する風刺など、庶民の思いを五七五七七の三十一文字(みそひともじ)に詠んだ狂歌。

そこには苦しい日々の中にもユーモアと笑いを忘れず、したたかに日々を生き抜く心意気が鮮やかに表現されています。

江戸時代後期に発生した狂歌ブームは多くの狂歌師を生み出し、すぐれた作品を後世に伝えました。

今回はそんな狂歌師の一人で、天明狂歌の立役者となった元木網(もとの もくあみ)を紹介。果たして彼はどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。

※関連記事↓

大河ドラマ『べらぼう』で水樹奈々が演じる、実在した女性狂歌師・智恵内子とはどんな人物なのか?予習 智恵内子と結婚

元木網は享保9年(1724年)に武蔵国杉山(埼玉県比企郡嵐山町か)で誕生しました。本名は渡辺正雄(わたなべ まさお/まさかつ)、元服して通称を平七と言います。

絵師の高嵩谷(こう すうこく)に弟子入りし、画号を高嵩松(こう すうしょう)と名乗りました。

元木網とは狂歌師としての狂号で、またの名を落栗庵(おちぐりあん)とも言います。※以下「元木網」で統一。

絵師・狂歌師としての他にも大野屋喜三郎(おおのや きさぶろう)の屋号を掲げ、江戸の京橋北紺屋町(東京都中央区)で湯屋を経営していました。

やがて智恵内子(ちえの ないし。本名は内田すめ)と結婚。娘に幾地内子(いくじの ないし)を授かった他、宝暦13年(1763年)に夭折した娘(生母不詳)の存在が確認されています。

天明狂歌界を牽引

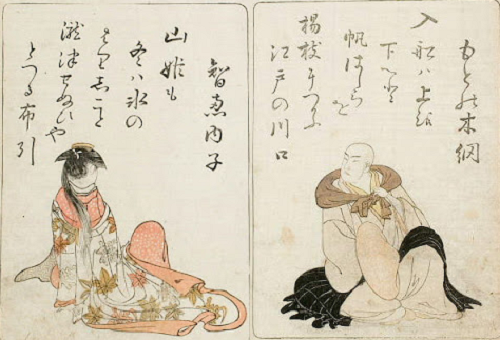

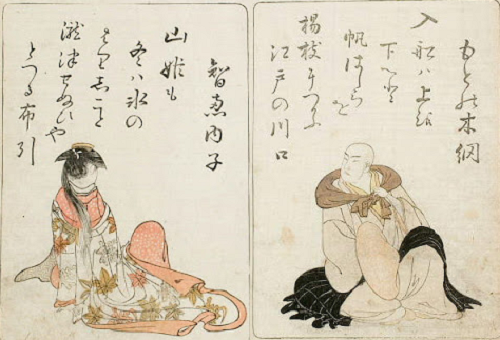

天明狂歌を主導した四方赤良(右)と朱楽菅江(左)。『古今狂歌袋』より

元木網が狂歌師として歌壇に加わったのは明和6年(1769年)ごろ、妻の智恵内子と共に落栗連を主宰しました。

蜀山人(しょくさんじん。大田南畝)らと共に活躍しますが、自身は天明元年(1781年)に引退。芝西久保土器町(東京都港区)へ転居した後、夫婦で後進たちを指導する形で天明狂歌界をけん引する存在となったのです。

門人には文々舎蟹子丸(ぶんぶんしゃ かにこまる)、馬場金埒(ばばの きんらち)、北静盧(きた せいろ)などがおり、その狂統が受け継がれました。

エピローグ

晩年は飯倉(東京都港区)にある小川平七(おがわ へいしち。娘婿)の邸宅へ引き取られ、のち白銀町(東京都新宿区)にある岸本由豆流(きしもと ゆずる)の邸宅へ移り住みます。剃髪してからは珠阿弥と号しました。

文化4年(1807年)6月20日に智恵内子が先立ち、自身も文化8年(1811年)6月28日に世を去ったのでした。享年88歳の米寿です。

法名は心性院琢誉珠阿弥陀仏。妻と同じ深川万年町の正覚寺(東京都江戸川区)に眠っています。

終わりに大田南畝らとともに活躍した狂歌師

湯屋の主人として、既に第3回に登場。

早くより狂歌の世界に遊んでおり、湯屋を経営する傍ら、狂名“元木網”として、大田南畝(桐谷健太)や朱楽管江(浜中文一)らとともに江戸の狂歌界を引っ張っていく存在となる。女性狂歌師の第一人者、智恵内子(水樹奈々)は妻。 蔦重(横浜流星)とは、南畝が開催する狂歌の会で親睦が深まる。※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

今回は江戸の狂歌界を牽引した元木網について、その生涯をたどってきました。

妻の智恵内子とは21歳差という、ほとんど親子のような年の差夫婦。それでもお互いユーモアのセンスが合っていたからこそ、上手くやっていけたのでしょう。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、水樹奈々の演じる智恵内子とどんな掛け合いを魅せてくれるのか、今から楽しみにしています。

※参考文献:

『原色浮世絵大百科事典』第2巻 大修館書店、1982年8月

『朝日日本歴史人物事典』朝日新聞出版、1994年11月

『日本古典文学大辞典』岩波書店、1985年2月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan