大河『べらぼう』吉原通いの夫にうんざり!?女性狂歌師として活躍した節松嫁々の生涯をたどる

飛鳥川(あすかがわ) 内は野となれ 山櫻(やまざくら)

ちらずば寢には 歸らざらまし※『耳嚢』巻之三

【歌意】飛鳥川の野に咲く山桜があまりに美しいから、散るのを見届けるまでは、寝に家へ帰ることなど出来るものか。

【意訳】亭主が明日には帰ってくるかと思ったら、この通り待ちぼうけさ。あの野郎、我が家がどれほど荒れ果てようが、知ったこっちゃないんだろうね。

まぁどうせ散財の限りを尽くして、一文無しになったら帰ってくるさ……。

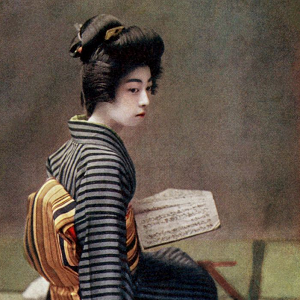

夫の吉原遊びにうんざりした様子がひしひしと伝わるこの狂歌。これは江戸を代表する女流狂歌師の一人・節松嫁々(ふしまつの かか)の詠んだ一首でした。

果たして彼女はどんな女性で、どんな生涯をたどったのでしょうか?

狂号の意味と結婚生活

節松嫁々は延享2年(1745年)、徳川幕府に仕える小宮山昌俊(こみやま まさとし)の娘として誕生しました。

本名は小宮山まつ、通称を小宮山ちかと言います。

※本名と通称が逆の説もあり。

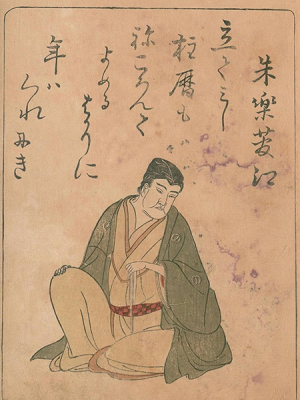

節松嫁々とは狂歌師としての狂号、朱楽菅江(あけら かんこう。山崎景貫)と結婚してから名乗ったものでした。

【大河ドラマ べらぼう】狂歌ブームの立役者・朱楽菅江とは何者?その生涯をたどる節松嫁々という名前には、以下のような意味が込められています。

①不始末の嬶(かかぁ。妻)

②臥し待つ(寝て待つ)の嬶

①はちょっぴりおドジだったのか、②は亭主の帰りを待ちくたびれてしまったのでしょう。

そんな健気?な妻に対して、夫はいつも「あっけらかん」と気まま勝手な朱楽菅江。

しょーもないヤツほど放っておけない性分なのか、それとも割れ鍋に綴じ蓋なのか……。

ともあれ夫婦揃って狂歌サークル「朱楽連(あけられん。開けられん)」または「菅江連(~れん)」を結成。多くの門人たちを養成しました。

夫の遺志を受け継ぐ

寛政10年(1799年)に夫が先立ってしまいますが、それでも狂歌への情熱は冷めることなく、後進たちの養成に尽力します。

中でも弟子の菊丸には朱楽館(あけらかん)、同じく村竹には芬陀利華庵(ふんだりげあん。踏んだり蹴ったり)の号を襲名させました。

しかし晩年は眼病を患って失明してしまい、孤月尼(こげつに)と号します。孤独な月とは、彼女の心細さを表したのでしょうか。

そして文化7年(1810年)1月9日に世を去ったのです。享年66歳。

花ならぬ ながめもよしや 吉野紙(よしのがみ)

この眼にはるの 朧夜の月

【意訳】花(鼻紙)にはならないが、吉野紙(を貼った襖や障子)はとても綺麗で眺めがいい。この盲(めし)いた眼に貼ったら、春の朧月夜が好める(楽しめる)だろうか。

これは節松嫁々が詠んだ辞世の句。目が見えていないはずですが、あるいは少しは見えている状態も盲目と言ったのかも知れません。

節松嫁々・基本データ 生没:延享2年(1745年)生~文化7年(1810年)1月9日 実名:小宮山まつ 通称:小宮山ちか 法号:孤月尼 職業:狂歌師 所属:菅江連 伴侶:朱楽菅江(山崎景貫) 子女:不明 著作:『はなのしをり(編著)』 備考:晩年に眼病のため失明 終わりに今回は夫婦揃って狂歌師として活躍した節松嫁々について、その生涯を駆け足でたどってきました。

夫の吉原遊びが絶えず、家の中はしっちゃかめっちゃかでも、お互い凸凹しながら人生を楽しんでいた様子がうかがえます。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」には彼女が登場するのでしょうか。

もし登場するなら、キャスティングも楽しみですね!

※参考文献:

『日本古典文学大辞典簡約版』岩波書店、1986年12月 根岸守信『耳嚢』国立公文書館デジタルアーカイブ日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan