政略の駒…”悲劇の姫君”から徳川家のゴッドマザーへ!「千姫」の切なくも壮絶な生涯【前編】

江戸幕府を開いた徳川家康の孫で、第2代将軍・徳川秀忠の長女である「千姫(せんひめ)」。

彼女は幼くして豊臣秀頼に嫁ぎ、豊臣家の滅亡後には本多忠刻と再婚するも、夫と死別します。

そんな「千姫」は、時代の波に翻弄されながら、激動の江戸初期を生きた悲劇のヒロインとして語られることが多い人物です。しかし、史実の「千姫」は、弟の第3代将軍・家光を支え、徳川家の礎を築くために力を尽くした女性でした。

今回は、そのような「千姫」のドラマチックな生涯を、[前編][中編][後編]の3回に分けて紹介します。

※関連記事:

初婚はなんと7歳!2度の結婚、夫・息子との死別・・・徳川家康の孫・千姫の悲劇の人生【前編】[前編]は、「千姫」が豊臣家に輿入れした背景についてお話ししましょう。

千姫の輿入れは淀殿懐柔の手段だった

千姫の輿入れは淀殿懐柔の手段だった

1603年2月12日、徳川家康は征夷大将軍に就任しました。それに呼応するかのように、豊臣秀頼も内大臣に任ぜられます。

武家としては、右大臣である家康と内大臣である秀頼という序列が形成されました。

しかし、形式上は秀頼の上位に立ったとはいえ、家康はこの体制にまったく安心していなかったのです。

なぜなら、秀頼の内大臣就任は、近い将来、朝廷から秀頼に関白宣下が下される可能性があるという、極めて微妙な段階に入っていたからです。

たしかに、時代はすでに徳川を中心に動き始めていました。

しかし、朝廷の立場からすれば、関白職を世襲する資格を持つ豊臣家こそが、武家の頂点にふさわしいと考えられていたのです。もし秀頼が関白に就任すれば、官位の序列において家康を凌ぐことになり、徳川政権を盤石なものにしたい家康にとっては、極めて厄介な事態となるおそれがありました。

さらにこの当時、加藤清正や福島正則をはじめとする豊臣恩顧の大名たちは健在でした。彼らの多くは1600年の関ヶ原の戦いでは家康に味方したものの、豊臣家への忠誠心を完全には失っておらず、その思いは根強く残っていました。

そのため、もし秀頼が関白となれば、彼らは徳川家よりも豊臣家を重んじ、秀頼のもとで反徳川的な勢力を築く可能性が高かったのです。

こうした状況の中で、家康にとっての大きな課題は、秀頼とその母・淀殿をいかに懐柔するかという点でした。

そこで家康が考えた策が、孫娘・千姫を秀頼に嫁がせることだったのです。

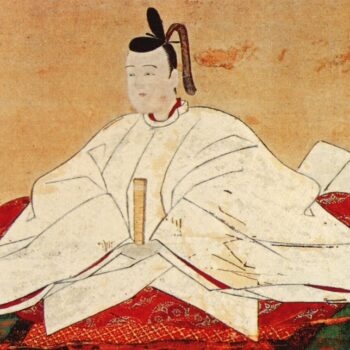

仲睦まじかった千姫と秀頼1603年7月28日、大坂城において、11歳の豊臣秀頼と7歳の千姫の婚礼の儀が執り行われました。この日取りは、千姫に付き添って上洛した母・江(ごう)と、淀殿が相談して決めたものとされています。

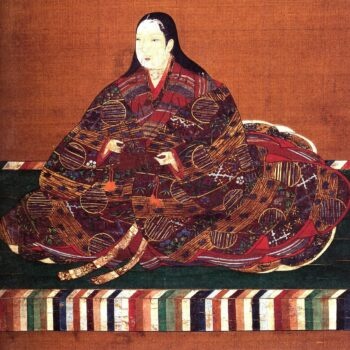

千姫の母・江(崇源院)像(京都養源院所蔵)wikipedia

この二人は、浅井長政と織田信長の妹・市(いち)を母に持つ、実の姉妹です。長女が淀殿(茶々/ちゃちゃ)、次女が初(はつ)、三女が江でした。

三姉妹は、浅井家滅亡後に母・市とともに、再婚先の柴田勝家のもと越前北ノ庄城(現在の福井市)に身を寄せていましたが、やがて勝家も豊臣秀吉によって滅ぼされ、その後は秀吉の庇護を受けて育ちました。

茶々は秀吉の側室となり、初は京極高次に嫁ぎました。江は二度の結婚で夫と死別した後、徳川家康の後継者・徳川秀忠の正室となります。

江にとって、愛娘・千姫を、いつ敵対することになるかも知れない豊臣家へ嫁がせるのは、さぞかし心配だったことでしょう。しかし、江はこのとき伏見城に留まり、大坂城まで付き添っていません。そこには、江が抱えていた複雑な心境が伺えます。

もともと未亡人となった江を秀忠と結びつけたのは秀吉であり、徳川家との関係を強化しようという思惑がありました。しかし、今や徳川将軍家の世継ぎの正室として重きをなす江には、武家の女性としての覚悟があったのではないでしょうか。

そのような江の懸念は、15年後の大坂の陣における豊臣家の滅亡によって現実のものとなります。しかし、秀頼と千姫の夫婦仲は睦まじかったようです。

千姫が16歳を迎えた際、女子の成人のしるしである鬢の先を切る鬢削(びんそぎ)の儀式を、秀頼自らが執り行ったことを侍女が目撃していたことからも、それは確かなことであったといえるでしょう。

二条城での会見が家康に危機感を与えた1605年4月12日、結婚からわずか2年目にして、徳川と豊臣の関係に不穏な兆しが生じます。豊臣秀頼が内大臣から右大臣へと昇進したのです。これを受けて、4日後の4月16日、家康は将軍職を千姫の父・秀忠に譲り、徳川家が将軍職を世襲することを天下に示しました。

しかし、秀忠は征夷大将軍に任じられたものの、官位は正二位内大臣にとどまり、正二位右大臣の秀頼には及びませんでした。

それでも、武家の頂点である将軍となった秀忠の権威を示すため、家康は高台院(おね・北政所)を通じて、秀頼に秀忠のいる伏見城へ出向くよう要請します。

ところが、これに対し淀殿は態度を硬化させ、徳川と豊臣の関係はさらに悪化していくのです。

この後、将軍職を退いた家康は大御所として駿府に在住。江戸の秀忠と協力して二元政治を行います。それは、秀忠が徳川家直轄領および譜代大名を統治し、家康は外様大名との折衝を担当するというものでした。

こうして諸大名を管理・監督しながら、秀忠は将軍就任と同時に将軍親衛隊として書院番・小姓組を創設し、軍事力の強化を図ります。

また、1610年には三河国で4万人を動員する大規模な巻狩りを行い、将軍の権威を示すなど、着々と幕藩体制の構築を進めていきます。

そして翌年の1611年、ついに家康と秀頼の面会が実現する日が訪れます。この年の3月、後陽成天皇が後水尾天皇に譲位した際、その即位に際して上洛した家康は、二条城での秀頼との会見を要請しました。

ただし、この当時も朝廷は秀頼を摂家豊臣家の後継者と見なしており、豊臣家中では、家康との会見が徳川家への臣従につながりかねないとして、反対する声も多かったといいます。

しかし、徳川家の実力を認めていた加藤清正や浅野幸長ら、豊臣家恩顧の大名たちの取り成しもあり、会見はついに実現しました。

3月28日、二条城に到着した秀頼を、家康は庭上まで出向き迎えました。これよりは「互いの御礼あるべし」と、対等の礼をしようと提案する家康に対し、秀頼は固辞したのです。

秀頼は、淀殿とは異なり、現在の豊臣家の立場をよくわきまえていたのでしょう。相手は自分よりはるかに年長で、官位も上。しかも、愛する妻・千姫の祖父、すなわち大舅にあたる人物です。

もしかしたら、普段から家康の人となりを千姫が秀忠に伝えていた可能性もあるでしょう。こうして、家康が上座につく形での会見となりました。

その後、秀頼は豊国社を参詣し、大坂城へと戻りました。大坂や京都では、公家・武士・庶民を問わず、この会見が無事に終わったことを喜んだと伝えられています。

しかし、この二条城での会見が、家康に豊臣家討伐を決意させるきっかけとなった、という説があります。

それは、小柄だった秀吉の子でありながら、180cmを超える堂々たる体躯を持ち、物事に動じることのない、気品あふれる見事な立ち居振る舞いを見せた秀頼の姿にありました。付き従っていた豊臣恩顧の大名たちも、彼に憧憬の眼差しを向けていたといいます。

そのように立派に成長した秀頼の姿を目の当たりにして、家康は彼を徳川家にとって極めて危険な存在と見なしたのでしょう。その懸念は、会見直後に「三ヶ条の条書」と呼ばれる大名誓紙を、豊臣家を除くすべての大名から提出させたことにも表れているのです。

そして、夫・秀頼と祖父・家康の二条城での会見は、千姫にとって人生最初の悲劇へと巻き込まれていくきっかけとなった、といえるのではないでしょうか。

それでは[前編]はここまで。[中編]では、大坂の陣での千姫と秀頼の別れをお話ししましょう。

※参考文献:福田千鶴著 『豊臣秀頼』 吉川弘文館

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan