「大河べらぼう」吉原の遊女とは対照的な最下級の娼婦…たった350円で春を売る「夜鷹」の実態とは?【前編】

「惚れた男と逃げたところで、人別(戸籍)もなきゃ金もない。そうなりゃ、男は博打におぼれ、女はそんな男を食わせようとして夜鷹になって体を売るしかない、そんな地獄が待っている。」読者の皆さんは、そんな言葉を覚えていますか。

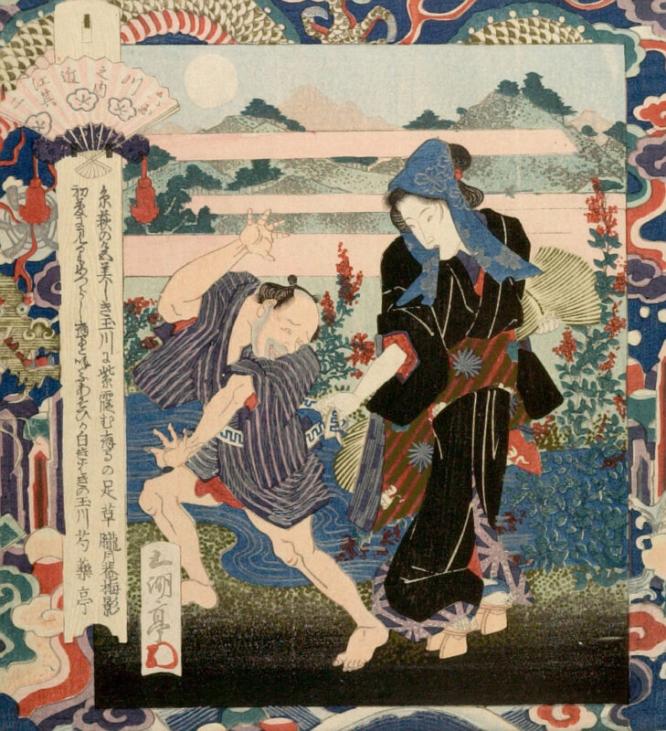

大河ドラマ「べらぼう」の第9回「玉菊燈籠 恋の地獄」では、うつせみ(小野花梨)と小田新之助(井之脇海)が足抜けを企てるも、失敗に終わります。

このとき、「幸せになりたかっただけ」と訴えるうつせみに対し、水を浴びせながら折檻するイネ(水野美紀)のセリフです。

この辛辣な言葉は、足抜けした女郎の行く末を鋭く突いたものでした。

そして、稀代の浮世絵師・喜多川歌麿(染谷翔太)誕生の物語をドラマチックに描いた第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」では、夜鷹を生業とする母に育てられた歌麿の、壮絶な半生が語られます。

大河「べらぼう」鬼畜の母、地獄の過去…唐丸、毒母親との壮絶な関係を断ちついに喜多川歌麿が誕生!【前編】誰の子とも知れぬ命を身籠った母は、堕ろしたくても堕ろせず歌麿を出産、事あるごとに「生まれてこなければよかった子」と歌麿を罵るのです。そして、挙句の果てには、「自分の生活費は自分で稼げ」と、幼い彼に客を取らせました。

歌麿がこのような境遇で育ったのは、ひとえに母が江戸時代の最下級の娼婦、夜鷹であったことに起因すると言えるでしょう。

今回は、その夜鷹ついて【前編】【後編】の2回に分けて紹介。【前編】は、夜鷹と呼ばれる遊女たちの実態についてお話ししましょう。

街角で春を売る最下層の遊女

街角で春を売る最下層の遊女

夜鷹は、江戸時代、夜道に立って男性を誘っていた娼婦たちを指し、最下級に位置する遊女でした。

ちなみに、夜鷹という呼び名の由来には諸説あり、「夜に出没するから」とする説や、ヨタカという夜行性の鳥になぞらえたという説などがあります。

夜鷹のように街角に立って男を誘う娼婦の起源はいつ頃かということは、さまざまな説がありますが、室町時代の京都に出没した立君(たちぎみ)に遡れるとされます。

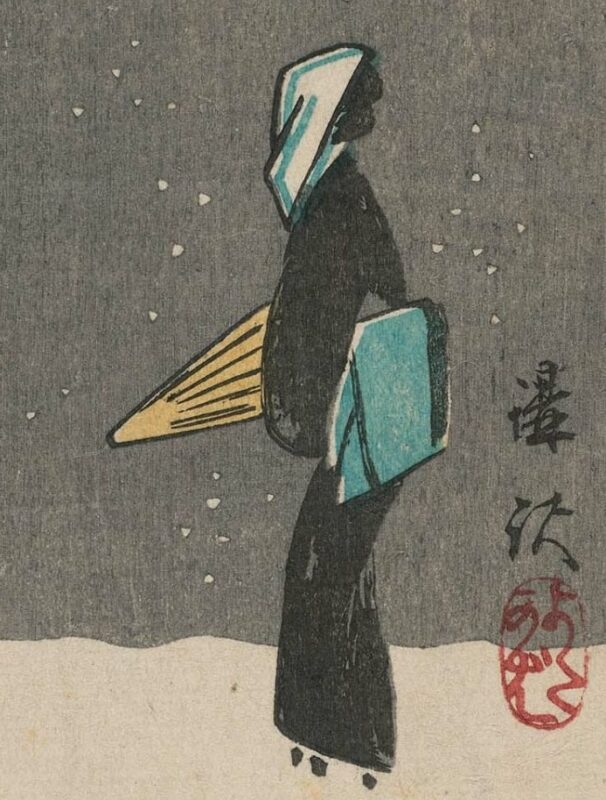

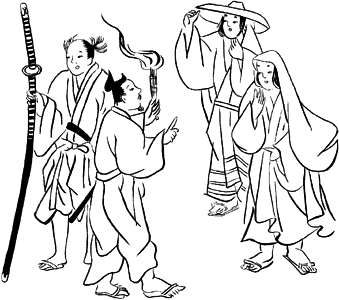

彼女たちは小袖姿に頭に布をつけ笠を被り、小袖に法被姿で夕刻に往来に出て、男に声をかけ屋外で春を売ったとされます。また、同じように路傍で客を引くが、自宅で売春する女たちもおり、こちらは辻子君(ずしぎみ)と呼ばれました。

そして、江戸時代になり、江戸の街に夜鷹が現れると、京都では辻君(つじぎみ)、大坂では惣嫁(そうか)・白湯文字(しろゆもじ)など夜鷹と同じような街娼が出現するのです。

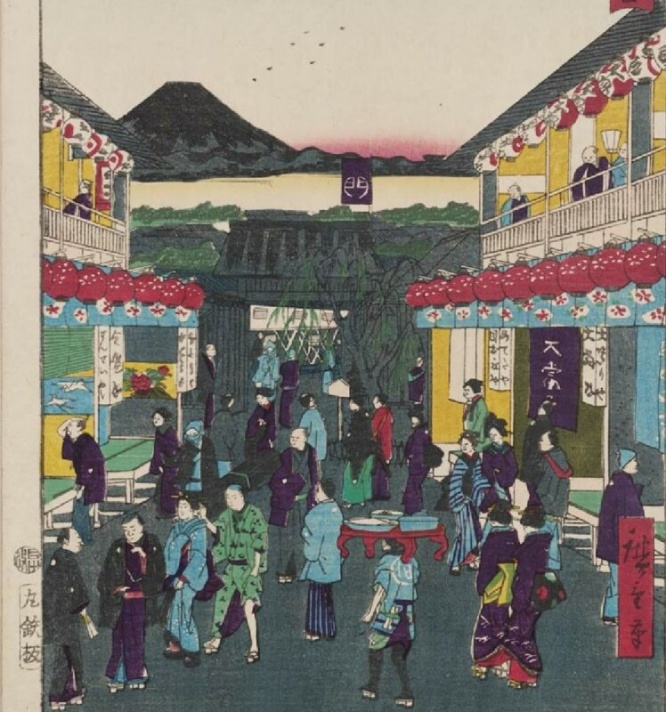

夜鷹の揚代はたった350円だった江戸における夜鷹の巣窟として知られていたのは、本所吉田町や四谷鮫ヶ橋などの地域です。これらの地域には、大名の下屋敷や職人たちの長屋が立ち並んでいました。

夜鷹たちがこうした場所に集まったのは、人の数が多く、しかもその多くが下級武士や職人であったためです。

ハナ散る里は 吉田 鮫ヶ橋

この川柳は、江戸時代末期の夜鷹について詠んだものです。

「ハナ」は遊女(夜鷹)と鼻をかけ、「散る」は人生が散ることと鼻が落ちることに掛けています。

つまり、吉田・鮫ヶ橋には、罹患すれば鼻が落ちるような梅毒を患った女性が多く、その年代も10代後半の若年層はいたものの、40代〜60代の年増の遊女が多かったことを物語っているのです。

実際、梅毒の症状が進み、鼻や耳が欠けている娼婦もおり、白髪を墨や油で染めて若作りをしていた夜鷹もいたとされています。

国学者で狂歌師の石川雅望の著『都の手ぶり』には、夜鷹の風体を「みぐるしうきたなげなり」と表現しています。

それにもかかわらず、江戸時代末期の江戸には、夜鷹の数が4,000人を超えていたとか。

夜鷹が多数いた理由は、当然ながら彼女たちに需要があったからです。

彼女たちを必要としたのは、職人や商家の奉公人、日雇い労働者などのこちらも庶民では最下層に位置する人々でした。彼らは吉原遊郭はもちろん、私娼窟である岡場所で遊ぶ金すら持ち合わせていませんでした。

また、ちょっと意外かもしれませんが、武士たちも夜鷹の客だったとされます。

どうしても 武士が多いと 夜鷹云い

この川柳は、武士までもが夜鷹を買っていたことを示しています。この時代になると、町人よりも下級武士の方が、日々の生活に困窮していたようです。そこで、安価な享楽を求めて彼女たちを相手にしたのです。

では、夜鷹に男が支払う揚代は、いくらくらいだったのでしょうか。それは時代によって異なりますが、おおよそ蕎麦一杯と同じ24文と考えられています。24文は幕末の相場を基準に、現在の貨幣価値に換算すると約350円に相当するといわれています。(円換算はその時代により異なります。)

吉原で遊ぶ場合、最上級の遊女を相手にすると、一夜をともにするだけで15万円ほどかかり、馴染みになるための宴席などの費用を含めれば数百万円にのぼりました。

仮に、最下級の「切見世」と称される店にいる局女郎でも、10分間で900円〜1,800円ほどかかったとされています。

このようなことから、夜鷹がいかに安価に遊べる存在だったかが理解できるでしょう。

どんな女性が夜鷹になったのか江戸時代においては、男女ともに平均寿命が30歳を下回っており、そのため「人生五十年」といわれていました。当時は、40〜60歳の女性がすでに「老婆」と見なされても不思議ではない年齢だったのです。

前述のとおり、夜鷹にはこうした年増の女性が多く見られました。彼女たちは吉原から岡場所へと流れ、そこでも生計が立てられなくなると、糊口をしのぐためにやむなく路上に立つ夜鷹となった者が多かったようです。

中には、夫を亡くして生活に困窮した未亡人や、浪人の妻や娘もいたといいます。

そうした夜鷹たちは、江戸の街が夕闇に包まれる頃、どこからともなく現れ、屋外の物陰などで、地面に敷いた茣蓙(ござ)の上で男性と交渉しました。

ところが、客の中には悪質な男もおり、行為が終わると揚代を払わずに逃げる無銭遊行の者が続出したのです。

薄利多売を旨とする夜鷹にとって、これはたまったものではありません。

そのため、ボディガードと客引きを兼ねた男と協力して商売を行うようになり、これが後の「ヒモ」へとつながっていきます。

第5回の「蔦に唐丸因果の蔓」で、歌麿(唐丸)が飛び掛かり、ともに川に落ちていった浪人が彼の母のヒモであったのです。

こうした背景もあり、時代とともに空き地に掘っ立て小屋を建て、草蓙(そうざ)で囲んで商売をしたり、自宅に客を呼び込む「座り夜鷹」と呼ばれる娼婦も現れるようになりました。

言い方は妙ですが、時の経過とともに夜鷹も多様化していったのです。それほどまでに、江戸の町は娼婦なしでは夜が明けないという状況であったといっても過言ではないでしょう。

【前編】はここまで。【後編】では夜鷹と江戸庶民が織り成す逸話について紹介しましょう。

※参考文献:樋口清之著 『もう一つの歴史をつくった女たち』ごま書房新社

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan