暴力より議論を!幕末、“理解し合える”と信じた男・横井小楠。その「知られざる思想」の内容を解説

改革に携る

黒船来航後の日本の針路にはいくつもの選択肢がありました。

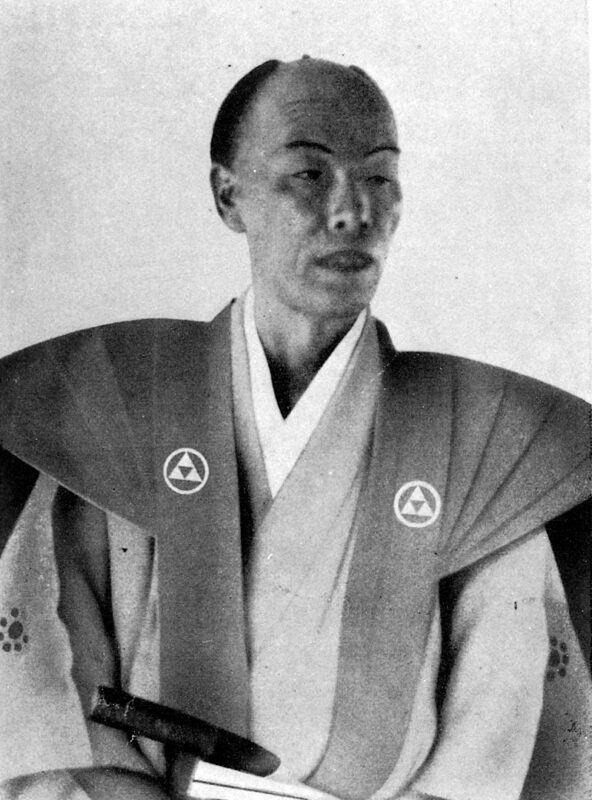

中でも、熊本の儒学者であり福井藩の政治顧問でもあった横井小楠(よこいしょうなん)が唱えた破約必戦論や国際会議構想は、佐幕でも倒幕でもない「共和一致」の可能性を秘めていました。その思想について解説します。

徳川幕府が欧米5か国と通商条約を結んだ1858年(安政5年)、横井小楠は福井藩の松平春嶽に招かれ、富国強兵を柱とする改革に着手します。

さらに1862年(文久2年)には、幕府の政事総裁職となった春嶽の下で、参勤交代の緩和などの幕政改革に携わりました。

開国か攘夷かで国論が二分されたこの年、小楠は幕府に破約必戦を建議しています。条約は幕府が外圧に屈して天皇の勅許を得ずに調印した「不正の所為」である。だからいったん破棄して、外国との戦争も覚悟しよう――というのです。

幕政批判と共和制への評価この「破約必戦論」の趣旨は条約破棄や主戦論ではなく、諸大名が参加する会議を催し、公議・公論によって一致した国論を作ることにありました。

もともと幕政を徳川御一家の便利私営と批判していた小楠は、欧米諸国の共和制にも通じており、特に大統領が世襲しない米国の政治を古代中国の聖天子・堯舜に禅譲した故事に連なると高く評価していました。

こうして導かれた公議・公論という政治理念は、幕藩体制に代わる近代国家への道を開くものでした。

それだけに、将軍後見職の一橋慶喜らにとっては容認できないものだったようです。

慶喜は、朝廷から引き続き大政委任を得ることを最優先するあまり、何の展望もないまま朝廷に攘夷決行を約束してしまいます。

こうして攘夷の期日を迎えた翌1863年5月、小楠は春嶽に藩を捨てる覚悟での京都出兵を建言しました。

この上京計画は、同年8月に会津・薩摩藩が朝廷内の急進的攘夷派を一掃した八月十八日の政変とは似て非なるもので、小楠は手紙で、在京中の将軍家茂をはじめ公家や諸大名、外国公使も加えた国際会議の構想を明らかにしています。

公議・公論によって鎖国か開国か決しようという考えは一貫していました。そこには、道理を尽くせば理解し合えるという人間への深い信頼があったのでしょう。

しかしこの計画は家茂が江戸に戻り、藩内の異論もあって実現しませんでした。そして、歴史は武力による攘夷派排除から内戦への道を歩むことになります。

時代は帝国主義へその後、小楠の政治思想はむしろ維新政府から評価されました。小楠自身も制度局判事・参与に任じられますが、1869年(明治2年)に攘夷派に暗殺されます。

小楠なき明治国家は、やがて日清戦争を契機に帝国主義へと転化していきました。

欧米の共和制を評価していた小楠は、一方で彼らが現実に行う植民地政策を「割拠見」(エゴイズム)と批判し、これに倣おうとする日本の開国論者を「勢力を張るだけのつもりなら必ず後日の災いを招く」と戒めていました。

小楠は、「宗教や民族を超越した普遍的存在(天帝)の下で、国々が我を捨てて互いに至誠惻怛(真心と慈しみ)の心を持ち認め合うことで平和が実現できる」と確信していました。

いまだ戦争が絶えない21世紀の私たちも、大いに学ぶところがあると言えるでしょう。

参考資料:中央公論新社『歴史と人物20-再発見!日本史最新研究が明かす「意外な真実」』宝島社(2024/10/7)

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan