元々は魔力を秘めた権威の象徴だった。「杖」って日本にいつからあるの? (3/3ページ)

- タグ:

-

杖

18世紀末から19世紀にかけてイギリスで産業革命が起きると、タキシードが流行し、上流階級の権威の象徴であるステッキは風俗として残り、やがて「フォーマル」なアイテムとなっていきました。今でも残る英国紳士といえば「シルクハットにステッキ」を思い浮かべる人が多いでしょう。

古来日本でも権力のシンボルに日本でも古来から権力の象徴として、「御杖(みつえ)」という言い方で存在していました。日本書紀(720)の持統三年正月に「杖(ミツヱ)八十枚(から)献る」の記述や、神事を司る道具として杖の記述があり、権力のシンボルとして認識されていたということになります。

奈良県には「御杖村」という村もあります。倭姫命(やまとひめのみこと)が、天照大神を奉じる候補地を求め旅している際にこの地に訪れ、その印として自らの「杖」を残したとされる伝承の御杖神社があります。現在もその「杖」がお祀りされています。

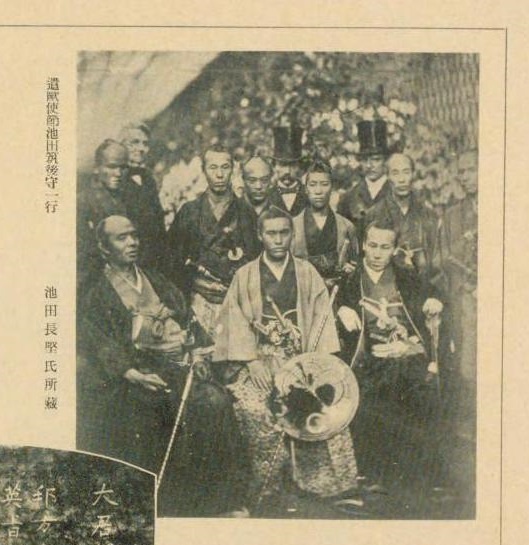

日本人が洋風ステッキを持つ写真や記述としては、1863年江戸時代に幕府がフランスに派遣した使節団のパリでの記念写真が最初ではないかといわれています。

そしてフォーマルや実用品としてのステッキは、文明開化が盛んになった明治17年頃に、紳士のアクセサリーとして流行し、洋装の一つとして日本でも定着しました。

権力の象徴から実用品へ、杖もステッキも同じものと言うことができます。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan