これが忍者飯…! 超ハイカロリーな飢渇丸や、徳川家康の”伊賀越え”を助けた保存食とは? (2/3ページ)

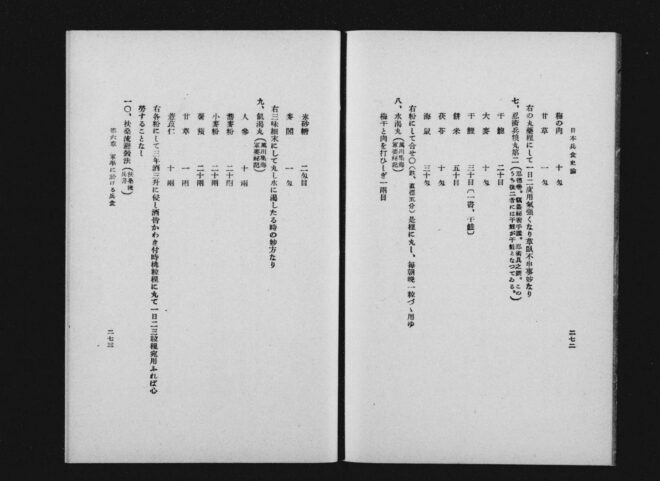

3年ほど寝かせて、桃の種(直径約2センチ)ほどの大きさに丸める。

人参は朝鮮人参のことですね。そば粉、小麦粉、山芋などおなじみの素材を想像するだけで腹にたまりそうな具材が並びます。

家康を助けた佃煮も忍者飯?浅草名物の佃煮も、忍者によって生まれた保存食であると言われています。徳川家康が本能寺の変の後、伊賀忍者の力を借りて境から三河国へ強行軍を行った「伊賀越え」の最中、大阪・佃村の住民が塩茹でにした魚や貝の干物を提供。これが佃煮の原型になったと言われています。

後に家康が徳川幕府を開いたとき、佃村の住民を大阪から浅草に移住させたことで、江戸の名物のようになったということです。家康はその後、佃村の住民を諜報員として活用し、各地の大名の台所事情を探らせたとのこと。

まきびしは食べ物だった?忍者が追っ手を足止めするために使う忍具である「巻き菱」。時代劇では鉄製など金属のようにみえることもありますが、当時は水草であるオニビシやヒメビシの実を乾かしたものや、ヒシの実を乾燥させて作っていました。確かに高価な金属を、使い捨てで使うのも非効率ですよね…。

そしてこのヒシの実は、ゆでたりむしたりすることで非常食になったと言います。

でんぷん質を豊富に含んでいるので栗のような味がするといわれています。