人体の不思議。失っても生きていける7つの臓器 (3/5ページ)

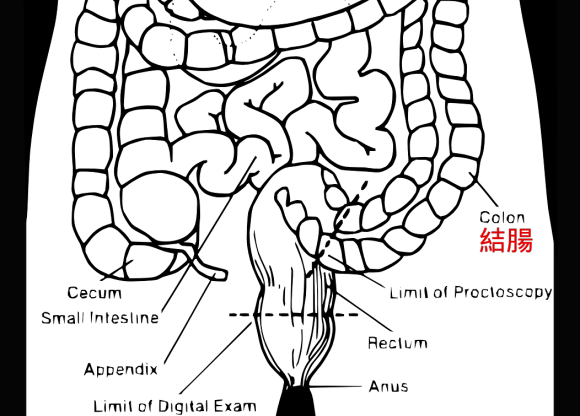

・4. 結腸

image credit:Pixabay

結腸とは大腸の一部で、上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸で構成される。主要な機能は水分を吸収し、大便をまとめること。

がんをはじめとする病気のせいで、一部あるいは全部が摘出されることがある。最初のうちは柔らかい食べ物が望ましいが、ほとんどの人は無事に回復する。

ただし、排便習慣には変化が生じるだろう。

・3. 胆のう

Image by PALMIHELP/iStock

肝臓の下、腹部の右上、肋骨のすぐ下にある。肝臓によって作られる胆汁を溜めている。胆汁は脂肪の消化を助けるためのものだが、必須というわけではない。

腸が脂肪を検出すると胆のうを収縮させるホルモンが分泌され、胆汁が腸へと押し出される。

しかし胆汁に含まれるコレステロールが多すぎると胆石ができて、胆汁が流れる菅がつまってしまう。こうなると場合によっては胆のうを摘出することになる。

胆石ができてもほとんど症状の出ない人がいる一方、2015年には1人の人間から1万2000個もの胆石が摘出されるという世界記録が樹立されたこともある。