ニワトリは神聖な鳥。江戸時代は鶏肉を食べなかった理由と当時の鳥肉料理を紹介 (2/4ページ)

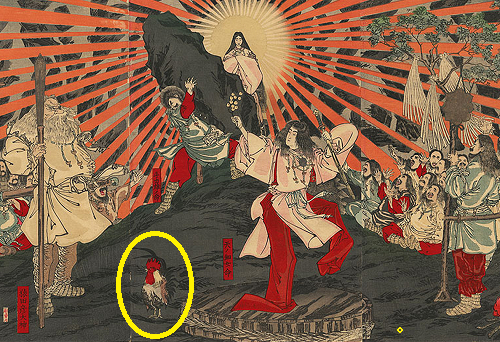

天照大御神を招いた長鳴鶏(黄色丸部分)。春斎年昌「岩戸神楽之起顕」より

かつて天岩戸(あまのいわと)に引きこもってしまった天照大御神に現世へお戻りいただくため、常世の長鳴鶏(とこよのながなきどり)を岩戸の前で鳴かせたことに由来します。

太陽の女神であった天照大御神が岩戸へ引きこもってしまったことで世界が闇に包まれ、長鳴鶏の声によって再び光が戻ったことから、鶏は夜明けを告げるために鳴くようになったのでした。

以来、鶏は天照大御神の神使として尊重されたため、それを屠殺して(卵をとることも含めて)食うことは忌み嫌われたと考えられます。

昔の人が楽しんだ鳥肉料理あれこれそれでは、鶏を除いてどんな鳥の肉を食べていたかと言うと、その一つにハト(鳩肉)があります。

現代の日本ではあまり食べられることのないハトですが、フランス料理など世界各地で食べられており、かつては日本でも焼き鳥や煮物など、さまざまな鳩肉料理が楽しまれていました。