「一揆(いっき)」とは何か?平安時代から江戸時代・近代まで様々な種類があった一揆の歴史をたどる (4/6ページ)

『編年百姓一揆史料集成』によると、江戸時代に発生した百姓一揆は、日本全国・全期間を通しておよそ1,500件。

うち武器の携行・使用が確認された一揆はわずか14件しかありませんでした。

残り1,400件以上の一揆は何をしたかと言うと、訴願(強訴、越訴など)や逃散(ちょうさん)と言った非暴力の手段です。

訴願は文字通り訴え願うこと。逃散は村落単位で夜逃げして、領主を干上がらせてやる作戦でした。

こんな回りくどいことをしなくても、直接殴り込んだ方が早そうなのに……と思いますが、これは幕府の力が強大であったことが関係します。

お大名らに武力で立ち向かっても勝てませんが、そのお大名らは幕府の権力を恐れました。

支配下の領民が不満をため込んでいると「ちゃんと領国を統治できていない」と見なされ、お家を取り潰されるリスクがあったのです。

だからこそ多くの人々は、暴力よりも法道徳や政治倫理に訴える方法で抵抗したのでした。

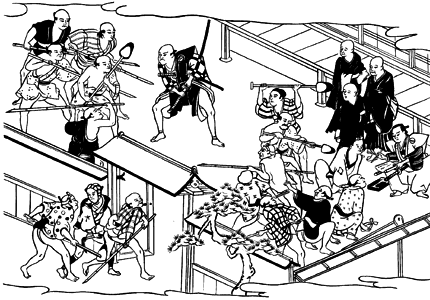

幕末の世直し一揆・打ち壊し

やむを得ず武力蜂起に及んだ14件にしても、一揆参加者は部外者への暴力や放火、盗みを禁じそれを遵守したそうです。

「すみません。