今も昔も人は神道・仏教を区別せず、願いや救いを求め続けてきた (3/5ページ)

また、先の承天寺のような、栄西(1141〜1215)による臨済宗の場合は、鎌倉幕府の手厚い庇護のもとで発展したことから、禅宗以外の宗派のように、多くの信徒を一般に求める必要がなかった。それゆえ、民衆が信じる日本の諸神祇に「接近」することなく「禅」の教えを極めていった。しかし室町時代に入ると、禅僧の間で、漢詩文づくりがさかんになった。その結果、平安貴族の間で文道の祖と仰がれていた菅原道真を祀った天満天神が聖神と捉えられ、崇敬の対象となる。更にそれが、天神が唐に渡ったという「渡唐天神説話」を成立させる要因ともなった。それらの背景には、宋から来日した禅僧によって、儒教・仏教・道教は何の矛盾もなく、併存するものであるという「三教一致」論がもたらされていたものが、時を経て、日本においては「道教」が日本の諸神への信仰に置き換えられ、神祇・儒教・仏教の「三教一致」論が天神信仰を通して、新たな習合を生むことになった。こうした一連の状況から、筥崎宮において「承天寺一山報賽式」が780年も執り行われているのだろう。

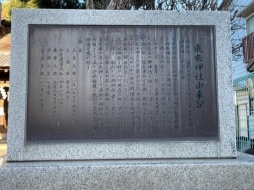

■福岡市博多区吉塚にある飛来(ひらい)神社の社伝

福岡市博多区吉塚に、飛来(ひらい)神社という小さな神社がある。社伝によると、かつてこの地に「薬師の湯」という温泉があったことから、大己貴命(おおなむちのみこと)・少彦名命(すくなひこなのみこと)を勧請し、湯守の神としていた。しかし、最澄が中国から博多津(現・博多湾)に戻った大同元(806)年、東光院を開き、自ら刻んだ薬師像を安置した。それに伴い、神社が現在地に移され、土地の豪族・安武氏に「飛来権現」として祀られていた。時を経て、江戸時代においては、地域の産土神としての崇敬を集め、福岡藩主の黒田家からも篤い信仰を寄せられていたという。今日では「おひらい様」として、子供の守り神、子授けの神として、地域の人々に守られている。「飛来神社」の「飛来」だが、祀られていた神様がもともと、東光院に飛んできていたのだが、その後、この地に飛んできたということから来るという。