【三大法難その①】専修念仏をやめろ!?「元久の法難」で浄土宗と開祖・法然にふりかかった災難 (1/3ページ)

専修念仏の「解釈違い」

浄土宗には「三大法難」と呼ばれている、浄土宗そのものが危機に陥った出来事が三つあります。今回はそのうちのひとつ「元久の法難」について解説します。

これは、後の「建永の法難」の前触れというか前兆のような出来事でした。

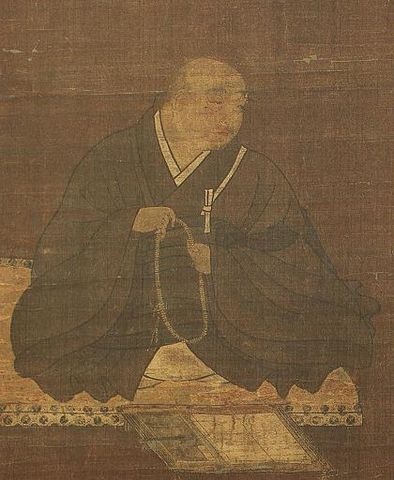

「法難」とは仏教に起こった事件や災難のことで、元久の法難とは、鎌倉時代に浄土宗とその開祖である法然に降りかかった災難のことを指します。

法然は「南無阿弥陀仏」を唱えることで極楽浄土が叶うという「専修念仏」という教えをを説きました。

修行を必要としない専修念仏は、瞬く間に多くの人々に広まりました。

しかし広まるにつれ「ただ念仏を唱えるだけでよい」と誤った解釈をする者や、修行や学問を必要とする他の宗を軽んじる者などが現れます。

さて元久元(1204)年10月、延暦寺の僧達が天台座主真性(しんしょう)、つまり延暦寺のトップにあたる僧に対して専修念仏の停止(ちょうじ)を訴えました。これが「元久の法難」です。

法然の心配実は、法然はこうなることを危惧していたようで、すぐに真性に対して『送山門起請文』という起請文を送り弁明をします。