奈良の大仏の鋳造と繋がりがあると言われている香春岳の魅力と異様さ (2/5ページ)

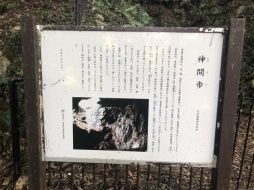

しかも『風土記』には、二ノ岳で銅が採れるという記述もある。現在も地名・JR日田彦山(ひたひこさん)線の駅名として残る、古代からの官営施設であった「採銅所(さいどうしょ)」駅から徒歩20分ほどのところに、「神間歩(かんまぶ、「まぶ」は坑道のこと)」と呼ばれる坑口跡が残っている他、香春岳山中、周辺には、多くの銅山跡が存在する。

しかも『万葉集』(759年前後似成立)第9巻1767に「豊国(とよくに)の香春(かはる)は吾宅(わぎへ)紐児(ひものこ)にいつがり居れば香春は吾家」と詠まれた。「香春」とは、古代朝鮮語で「険しい山」を意味する「カパル」、または「銅」を意味する「カリ」「クリ」が転訛した可能性があるという説もある。

■香春岳の銅がどれほど重宝されていたか

以上から、「昔」の新羅系渡来人による、当時の日本人からすると「神業」的な銅の「取り扱い」、すなわち、鉱脈発見〜掘削〜採集〜選別〜精錬〜鋳造といった一連の作業が行われていたことが推察される。しかもここで採れた銅は、豊前国の主要な「産物」だった。例えば『続日本紀』(997年成立)によると、和銅3(710)年正月15日に、大宰府(政庁)が銅銭(和同開珎か)を朝廷に献じた。更に『東大寺要録』(醍醐寺本)(1106年)に記された、いわゆる「奈良の大仏」の鋳造に使われたという「西海(さいかい=今日の九州地方)之銅」は、香春岳産の銅という説がある。しかも『日本三代実録』(901年)に、仁和元(885)年3月に、太政官(だいじょうかん。当時の最高機関)より、豊前国の民の採鉱技術が拙いため、長登(ながのぼり)銅山を擁した長門国(現・山口県西部)に対して、技術者を派遣するよう命じたという記述から、香春岳を含む豊前国における採銅が国家レベルの事業だったことが伺い知れる。それゆえその産出量は、『延喜式』(927年)の延喜5(905)年に、豊前国と長門国に朝廷から、銅2500斤余(約1675kg)の献納を命じられたという記載から、多くの銅を産出していたことが伺い知れる。